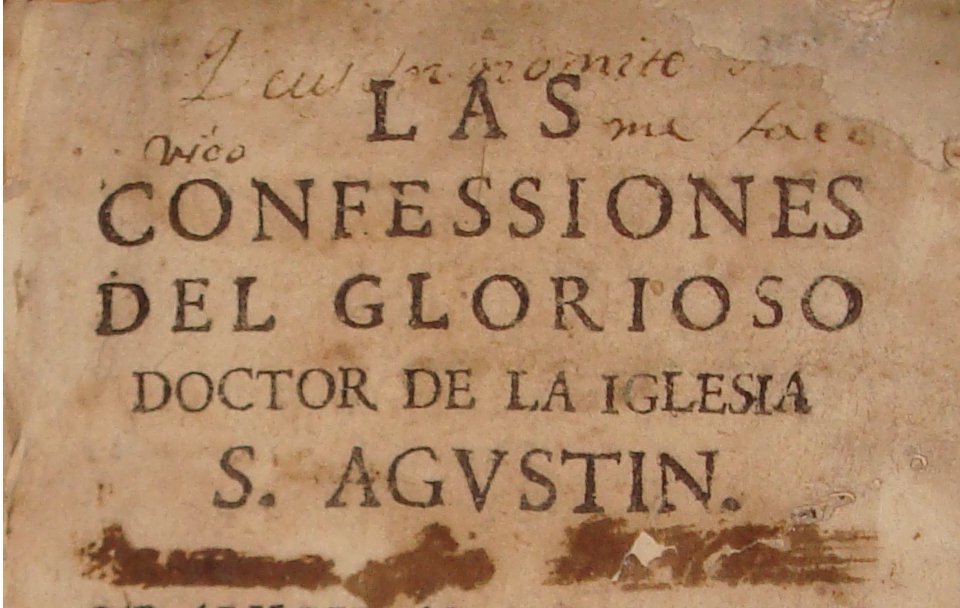

Las Confesiones de san Agustín[1] se abren con un prólogo (I 1-5), que podría considerarse una especie de «principio y fundamento», para usar el lenguaje de los Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola[2]. Intentaremos releer este texto agustiniano precisamente a la luz del texto ignaciano, no para encontrar correspondencias forzadas, sino para ofrecer un comentario espiritual, es decir, desde la perspectiva de la experiencia de Dios propuesta por el itinerario de los Ejercicios[3].

Creado para la alabanza

Agustín comienza con algunas expresiones tomadas de los Salmos, que exaltan la grandeza y la sabiduría de Dios: «Grande sois, Señor, y muy digno de toda alabanza (cf. Sal 47[48],2; 95[96],4; 144[145],3); grande es vuestro poder, e infinita vuestra sabiduría (cf. Sal 146[147],5)». Sin embargo, mientras el texto bíblico utiliza la tercera persona del singular («Grande es el Señor…»), Agustín usa la segunda, en la que resuena el «tú» del diálogo y de la oración. Se nos lleva, así, a un clima de oración, que será el tono de todas las Confesiones. Dios no es aquí el «ser inmutable» de la especulación abstracta, sino el interlocutor de la alabanza humana, una alabanza que parte de la misma palabra de Dios.

El hombre, por tanto, siente en sí esta voluntad de alabar a Dios («os quiere alabar el hombre»). Pero ¿quién es el hombre? «Una pequeña parte de vuestras criaturas: el hombre que lleva en sí no solamente su mortalidad y la marca de su pecado, sino también la prueba y testimonio de que Vos resistís a los soberbios (superbis resistis)» (I 1, 1). Agustín no se detiene en una definición filosófica del hombre, sino que va directamente a su condición existencial y teologal: ante sí mismo, el hombre no es más que una pequeñísima parte de la creación y un ser marcado por su destino mortal; ante Dios, el hombre está en una situación de pecado, que consiste esencialmente en una presuntuosa soberbia, en esa autoexaltación que bloquea la comunicación de la gracia divina (alusión a 1 Pe 5,5 y St 4,6: «Dios se opone a los soberbios [superbis resistit], pero da su gracia a los humildes»)[4].

Y sin embargo, la inclinación estéril a la autoexaltación no puede borrar el proyecto originario de Dios, inscrito en el mismo ser creado del hombre: un proyecto que es esencialmente apertura al Otro, alegría de alabar al Otro, de saberse creado para el Otro: «y no obstante eso, os quiere alabar el hombre […]. Vos mismo lo excitáis[5] a ello de tal modo, que hacéis que se complazca en alabaros; porque nos criasteis para Vos, y está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en Vos» (I 1, 1)[6].

El llamado de Dios proviene, por tanto, de lo más profundo del ser humano; no es un elemento añadido, casi un accesorio, del que el hombre pudiera prescindir. En ese cor inquietum está todo el tormento existencial de quien quisiera realizarse sin Dios, pero no lo logra porque nunca podrá alcanzarlo. Si el hombre ha sido hecho para Dios, eso significa que ninguna criatura, ni siquiera el mundo entero, sino sólo Dios, es el objeto proporcionado a su deseo de felicidad. Agustín aquí no invita a hacer especulaciones, sino a tener una experiencia: la del paso de la «inquietud» —que el hombre siente cuando se arroja sobre las criaturas consideradas como fin[7]— a la «quietud» del corazón que ha encontrado a Dios. Es la experiencia de un gozo (delectatio) interior, superior a cualquier gozo que puedan ofrecer los bienes creados[8].

«Te invoca mi fe»

Agustín se pregunta luego si se puede comenzar de inmediato con la alabanza a Dios o si antes es necesario invocarlo. Pero la invocación presupone el conocimiento: «¿quién os invocará sin conoceros?, porque así se expondría a invocar otra cosa muy diferente de Vos, el que sin conoceros os invocara y llamara. O decidme, si es menester antes invocaros, para poder conoceros» (I 1, 1). El razonamiento parece encerrarse en un círculo vicioso, dentro de una subjetividad que no logra encontrar un punto de partida adecuado, un principium sobre el cual apoyarse.

El círculo se rompe solamente acogiendo la palabra de la fe, suscitada por el anuncio, según el texto de Rm 10,14: «¿Cómo os han de invocar, sin haber antes creído en Vos?, y ¿cómo han de creer, si no han tenido quien les predique y les dé conocimiento de Vos?» (I 1, 1). Es necesario, por tanto, partir del anuncio, es decir, de la palabra de Dios. Todas las demás acciones —buscar a Dios, invocarlo, alabarlo— no son sino consecuencias de la fe, aquella que nos ha llegado por medio de la encarnación del Hijo de Dios: «Pues concededme, Señor, que os busque yo invocándoos, y que os invoque creyendo en Vos, pues ya me habéis anunciado y predicado. Mi fe, Señor, os invoca: la fe, digo, que Vos me habéis dado e inspirado por la humanidad de vuestro santísimo Hijo, y por el ministerio de vuestros apóstoles y predicadores» (I 1, 1).

Inscríbete a la newsletter

Agustín no duda en remitirse al principio objetivo del anuncio, que tiene su origen en el Hijo de Dios hecho hombre. Así, de la predicación proviene el don de la fe, que es una fe orante, que invoca (invocat te fides mea); la invocación es búsqueda, y quien busca al Señor lo encuentra, y quien lo encuentra lo alaba. El hombre, creado para la alabanza de Dios, no puede alcanzar a este «Tú» que da descanso a su corazón inquieto, sino en la fe en Cristo, revelador y anunciador del Padre. Esta referencia cristológica es de suma importancia, porque Agustín sabe que no puede prescindir de ella, ni siquiera con el pretexto (o la ilusión) de hacer el camino hacia Dios más universal.

Inmanencia y trascendencia

Pero ¿qué sentido tiene invocar a Dios? Literalmente, «invocar» significa «llamar» a alguien para que «venga», colmando así una distancia y una ausencia. Ahora bien, esta imagen espacial se revela inadecuada si se refiere a Dios: «¿qué lugar hay en mí – se pregunta san Agustín – adonde pueda venir y estar mi Dios?» (I 2, 1). La preposición «en» indica un espacio delimitado por un contenedor. Pero ¿existe acaso un lugar donde Dios no esté ya presente y que pueda contenerlo? ¿No es Él quien ha «hecho el cielo y la tierra»? Dios, por tanto, ya está en mí, porque está en todas las cosas, las cuales no existirían si no estuvieran en Dios. Incluso en los «infiernos», es decir, en el lugar de los muertos según la concepción antigua —el sheol bíblico— Dios está presente[9]. He aquí que el «en mí» se invierte en «en Vos»: «yo no existiría ni tendría ser alguno si Vos no estuvierais en mí. ¿O sería mejor decir que no existiría ni tendría ser si yo mismo no estuviera en Vos, de quien, por quien y en quien tienen ser todas las cosas?» (I 2, 2)[10].

¿La lejanía de Dios es entonces una ilusión? «Si yo estoy en Vos, ¿para dónde os llamo?, ¿o desde dónde habéis de venir a mí?» (I 2, 2). Agustín trata de escrutar el misterio de la inmanencia y de la trascendencia divina. Dios «llena», «contiene» el cielo y la tierra, es decir, todo lo que existe, pero no como una sustancia material encerrada en un contenedor y divisible en partes. En efecto, Dios es «todo en todas partes» (ubique totus) [= inmanencia], y sin embargo «nada puede contenerte todo a ti» (te totum capit) [= trascendencia] (I 3, 2)[11]. Esta es la paradoja. Por eso, no es Dios quien necesita del mundo para ser contenido, sino el mundo el que necesita de Dios para ser colmado. «Los vasos que están llenos de Vos, no son ellos los que os contienen, haciéndoos allí estable y permanente; pues aunque ellos se rompan, Vos no os derramaréis. Y cuando os derramáis sobre nosotros, no es cayendo Vos, sino antes más bien levantándonos a nosotros que estábamos caídos; y lejos de desuniros Vos y disiparos, nos recogéis y reunís a nosotros» (I 3, 1). Aquí es clara la alusión al misterio salvífico, es decir, a ese vínculo de amor que Dios ha querido establecer con su criatura y que se ha manifestado en el «abajamiento» de la encarnación y en la cruz de Cristo (la sangre «derramada» por nosotros). En este verdadero abajamiento, Dios no ha perdido nada, no ha caído en una alienación, sino que ha sido la criatura la que ha sido elevada y sanada.

«¿Qué es, entonces, mi Dios?»

El misterio de la trascendencia e inmanencia de Dios debe ser considerado, para Agustín, no simplemente según un a priori abstracto —y, por tanto, extremadamente reductivo—, sino que debe llenarse con los contenidos obtenidos de la revelación bíblica. De ello surge una especie de «himno teológico», que debe leerse no en clave puramente filosófica, sino teniendo en cuenta el trasfondo bíblico:

«Pues, Dios mío, ¿qué ser es el vuestro?, ¿qué es lo que Vos sois sino mi Dios y Señor? Porque ¿qué otro Señor hay sino este Señor mismo?[12], ¿o qué Dios sino el Dios nuestro? Vos sois, Dios mío, un soberano Ser, altísimo, perfectísimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo y justísimo[13], ocultísimo y presentísimo[14], hermosísimo y fortísimo; tan estable como incomprensible; inmutable y que todo lo mudáis[15]; nunca nuevo y nunca viejo; renováis todas las cosas[16], y dejáis envejecer a los soberbios sin que lo reconozcan[17]; siempre estáis en acción y siempre quieto; recogiendo y no necesitando; lleváis, llenáis y protegéis todas las cosas; las criáis, aumentáis y perfeccionáis todas. Buscáis sin que os falte cosa alguna; tenéis amor y no tenéis inquietud; tenéis celos[18] y estáis seguro; os arrepentís[19] y no tenéis pesadumbre; os enojáis[20] y tenéis tranquilidad; mudáis vuestras obras sin mudar de parecer[21].

Recibís también lo que halláis, sin haber jamás perdido cosa alguna[22]; nunca sois pobre y os alegráis con las ganancias; nunca avariento y nos pedís usuras[23]; en obras de supererogación os damos algo de más, y Vos os constituís nuestro deudor[24]; pero todo eso que os damos, ¿de quién sino de Vos lo recibimos?, ¿ni quién tiene cosa alguna que no sea dádiva vuestra?[25] Finalmente, pagáis deudas sin deber a nadie[26]; y perdonáis lo que os deben[27] sin perder nada de lo que os es debido» (I 4, 1-2)[28].

Los superlativos, y más aún la conjunción de atributos opuestos, expresan el misterio inexpresable de Dios. Todo lo que decimos de Él, por mucho que nos esforcemos en usar todos los recursos del lenguaje, sigue siendo siempre inadecuado. La misma Escritura, con sus múltiples y contrapuestas imágenes, así lo atestigua: «Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir, respecto de lo que Vos sois?, ¿y qué es cuánto puede decir cualquiera que hable de Vos?» (I 4, 3). ¿No sería entonces el silencio la actitud más adecuada? Agustín apenas se plantea la pregunta aquí y deja entrever la respuesta. Sí, si el silencio es suscitado y sostenido por la palabra; no, si es un silencio mudo, sin palabra alguna[29]: «Infelices y desgraciados aquellos que de Vos no hablan; pues aun los que hablan mucho de Vos se quedan tan cortos como si fueran mudos» (I 4, 2)[30].

APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES

El encuentro con Dios-Señor

Agustín ha considerado el misterio de Dios en su trascendencia e inmanencia.

Si Dios fuese únicamente trascendente, totalmente otro, sería absolutamente inaccesible y no tendría sentido invocarlo. Si, por el contrario, fuera totalmente inmanente, se confundiría con el mundo y con el yo, y el diálogo con Él sería en realidad solo un hablar consigo mismo[31]. Por eso Agustín privilegia el «coloquio», donde no hay fusión —ni confusión—, sino espacio para un encuentro siempre nuevo, hecho de respeto y reverencia, pero también de familiaridad: «¿Quién me hará descansar en ti? ¿Quién hará que tú vengas a mi corazón para embriagarlo? Así olvidaría mis males y abrazaría a ti, mi único bien» (I 5, 1).

Ya presente en todas las cosas como Creador —y aquí no hay elección, porque la alternativa sería la nada—, Dios puede ser aún invocado y deseado por el hombre para un encuentro de gracia, elegido y deseado libremente por ambas partes[32]. De hecho, no solo el hombre busca a Dios, sino que, antes aún, Dios busca al hombre: «¿Qué eres para mí? […] ¿Y qué soy yo para ti? Exiges ser amado por mí, y si no lo hago, te indignas conmigo y amenazas con graves desgracias, ¡como si no amarte no fuera ya la desgracia más grave de todas!» (I 5, 1).

Dios ya ha hecho su elección; ahora le corresponde al hombre encontrar en Dios «el único bien», so pena de su propio fracaso, de su propia «perdición». Agustín es consciente de que este paso no puede darse sin la gracia (miseratio) del mismo Dios, sin que Él se revele como «Salvador», es decir, como «salvación» o, más literalmente, como «salud» de un alma enferma: «Pues decidme, Dios mío y Señor, por vuestra infinita misericordia, lo que Vos sois para mí. Responded diciendo a mi alma: Yo soy tu salud eterna. Mas decídselo de tal modo que lo oiga bien y lo entienda. He aquí, Señor, delante de Vos, los oídos de mi corazón abridlos Vos y decid a mi alma: Yo soy tu salud (Sal 34,3). Que al oír esta voz, yo correré siguiéndola, y me abrazaré con Vos. No me ocultéis la hermosura de vuestro rostro[33]. Muera yo para verle, y no moriré dejándole de ver» (I 5, 1)[34].

Cuando una persona humana, despertada por la gracia, elige a Dios como fin y sentido de su propia existencia, redescubre todas sus potencialidades naturales de amor, deseo, unión. Se redescubre a sí misma, pero al mismo tiempo se da cuenta de que esa «estructura» natural —su corazón, su casa— está en mal estado. La oración se convierte entonces en un «entregar las llaves», en ponerse en manos de Aquel que, habiendo creado, puede recrear y restaurar: «Estrecha es, Señor, la casa de mi alma, para que vengáis a ella; pues ensanchadla Vos. Está para caerse y amenaza ruina; pues reparadla Vos y fortalecedla. Tiene varias cosas que desagradan a vuestros ojos: bien lo conozco y confieso; pero ¿quién sino Vos puede limpiarla?» (I 5, 2).

Invitar a Dios a la propia casa —al propio corazón— significa aceptar vivir en la verdad («Vos sois la Verdad») y no mentirse más a uno mismo. El pecado, en efecto, siempre busca justificarse con la mentira (ne mentiatur iniquitas mea sibi), incluso ante Dios: de esta pseudo-religión, Agustín no quiere saber nada más, porque sigue siendo un disfraz del yo soberbio: «No quiero, pues, entrar en juicio con Vos» (I 5, 6). Si Agustín toma la palabra ante Dios ya no es para justificarse, sino para acusarse a sí mismo de sus pecados. Hecha ante la misericordia divina, esta autoacusación en la verdad —ridícula ante los ojos humanos— conduce, sin embargo, a la absolución: «Vos ya habéis perdonado las impiedades de mi corazón» (I 5, 6).

Conclusión

El prólogo de las Confesiones nos confronta inmediatamente con el misterio de Dios y el misterio del hombre, como dos caras de un mismo misterio: ¿quién eres tú Señor? ¿Y quién soy yo? El hombre se reconoce como criatura mortal, pero hecha para Dios; por tanto, ninguna criatura, sino sólo Dios, es el fin que puede satisfacer el deseo infinito que existe en el ser humano. Como Creador, ciertamente Dios está en todas las cosas y todas las cosas están en Dios. El hombre, sin embargo, tiene la singular vocación y capacidad de poder elegir a Dios como sentido y fin de su vida, como aquel Bien al que puede estar inseparablemente unido y encontrar así la salvación.

Pero, ¿qué decimos cuando hablamos de Dios? Agustín se encuentra como perdido ante la insuficiencia del lenguaje humano – incluso del lenguaje inspirado de la Escritura –, llamado a expresar algo que no puede «comprender» porque lo trasciende[35]. Por tanto, el hombre debe callar doblemente ante Dios: primero porque es una criatura, segundo porque es un pecador. Y, sin embargo, es precisamente el reconocimiento de ambas realidades lo que revela el rostro de Dios, que es misericordia[36].

La palabra pierde así, al menos en parte, su insuficiencia, porque es provocada por la fe: «Creo, y por eso también hablo (cf. Sal 115[116],10; 2 Co 4,13)» (I 5,2). Es una palabra que ha pasado, por la fe, bajo el yugo de Cristo, el «camino» por el que Dios se ha «rebajado», ha llegado hasta nosotros, y por el que también nosotros, rebajando nuestro orgullo, podemos llegar hasta Él. Este camino parece «estrecho», pero es el que destroza los pensamientos del hombre sobre Dios, es el que «salva» al hombre, liberándolo de la mentira del pecado y liberando en él el canto de la alabanza.

La atmósfera orante en la que Agustín sumerge todas estas reflexiones hace que las páginas introductorias de las Confesiones puedan proponerse útilmente, en nuestra opinión, al comienzo de un itinerario de «ejercicios espirituales», como una especie de «principio y fundamento», que se abre naturalmente sobre los grandes temas de la «Primera Semana» (el pecado y la misericordia)[37]. El gran obispo de Hipona tiene el mérito, raro en nuestro tiempo, de saber combinar el rigor del pensamiento con una intensa espiritualidad afectiva[38]. ¿No son acaso éstas las cualidades que encontramos en los Ejercicios espirituales de Ignacio?

- Cf. S. Agustín, Confesiones, Madrid, Espasa Calpe, 1983. Versión disponible en: https://www.cervantesvirtual.com/obra/confesiones–0/ ↑

- S. Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales 23: «El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su ánima; y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. De donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar dellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse dellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido; en tal manera, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás; solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados». Para un comentario a este texto, con su cristocentrismo implícito, cf. S. Rendina, «Principio e fondamento», en Appunti di spiritualità, n. 24, supl. de Notizie dei Gesuiti d’Italia 22 (1989) 5-20. ↑

- Ya otros se han fundado, con profundidad y erudición, en el comentario de las Confesiones I 1-5. Cf. en particular R. Guardini, L’inizio. Un commento ai primi cinque capitoli delle «Confessioni» di Agostino, Milán, Jaca Book, 19752; L. F. Pizzolato, Un primo libro delle «Confessiones» di Agostino: ai primordi della «confessio», en L. F. Pizzolato – G. Ceriotti – F. De Capitani, Commento ai libri I-II delle Confessioni di Agostino d’Ippona, Palermo, Augustinus, 1984, 9-30. ↑

- Agustín verá siempre en esta «superbia» el mayor obstáculo a la conversión. De hecho, remite a menudo a 1 Pd 5,5 en sus Confesiones: cf. III 5, 9; IV 3, 5; 15, 26; VII 9, 13; X 36, 59. ↑

- Creo que podemos retener aquí para el verbo excitare el significado de «despertar». Para Agustín, el hombre no tocado por la gracia está todo proyectado «hacia fuera», exteriormente, de modo que «el hombre interior» está como dormido. Sólo el poder de la gracia puede volver a despertar los «sentidos espirituales», como leemos en el famoso pasaje «sero te amavi» en Confesiones X 27, 38: «Llamaste y gritaste, y rompiste mi sordera», es decir, la del hombre interior. Cf. E. Cattaneo, «Tardi ho amato ti. L’esperienza spirituale di s. Agostino in Confessioni 10, 27, 38», en M. Gioia (ed.), Teologia spirituale. Temi e problemi, in dialogo con Ch. A. Bernard, Roma, AVE, 1991, 53-61, retomado en E. Cattaneo, Evangelo, Chiesa e carità nei Padri, ibid., 1995, 99-107. ↑

- Cabe indicar la aliteración en latín, que se pierde en la traducción al español: inquietum est cor nostrum donec requiescat in te. Cf. G. Ceriotti, «Inquietum cor (Confessioni I 1, 1)», en L. F. Pizzolato – G. Ceriotti – F. De Capitani, Commento…, cit., 78-88. ↑

- Y entonces las criaturas, que también existen en Dios, se convierten en un obstáculo, no por su culpa (pues son «hermosas»), sino por culpa del hombre, que las usa de manera equivocada, absolutizándolas. Cf. E. Cattaneo, Evangelo…, cit., 103 s. ↑

- Sin embargo, en nuestro tiempo presente esa experiencia es solo incipiente y solo alcanzará la perfección en el «descanso» de la eternidad inmutable (cf. Confesiones, XIII 36, 51). ↑

- Agustín cita el Sal 138,8: «Si subo al cielo, allí estás tú; si me tiendo en el Abismo, estás presente». Todo este Salmo (139 según la numeración judía) podría hacer de contrapunto a la meditación agustiniana, sobre todo el verso 7: «¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia?». ↑

- Cf. 1 Cor 8,6; Rm 11,36 ↑

- Cf. Confesiones VI 3, 4: «no constáis de miembros, unos mayores y otros menores, sino que todo entero estáis en todas partes, y no estáis contenido en ningún lugar o espacio». ↑

- Sal 17,32. ↑

- Los Padres de la Iglesia han considerado siempre de modo inseparable estos dos atributos (misericordia y justicia). Cf. E. Cattaneo, «Dio Padre buono nella polemica antignostica del II secolo», en O. F. Piazza (ed.), Padre, liberaci dal male, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 1999. ↑

- Cf. Confesiones VI 3, 4: «aunque seáis altísimo y ocultísimo, estáis al mismo tiempo próximo y presentísimo». ↑

- Cf. Nm 23,19; Mal 3,6; Dn 2,21. ↑

- Cf. Sab 7,27. ↑

- Cfr Jb 9,5 (LXX). El texto griego dice: «Haces envejecer a los montes sin que lo sepan». Evidentemente, en la interpretación alegórica, los «montes» son el símbolo de los «soberbios». ↑

- El «celo» de Dios es uno de los más fuertes antropomorfismos bíblicos (cf. Dt 4,24). ↑

- Cf. Gn 6,6. ↑

- También la «ira» de Dios es un antropomorfismo bíblico muy audaz: cf. Nm 11,1; Rm 1,18. ↑

- Cf. Dn 2,21; Hb 6,17. ↑

- Alusión a las parábolas de la «misericordia» de Lc 15 (oveja perdida, moneda extraviada, hijo perdido y encontrado). Cf. R. Guardini, L’inizio…, cit., 57. ↑

- Cf. Mt 25,21.27 (parábola de los talentos). ↑

- Cf. Lc 10,35 (parábola del buen samaritano). ↑

- Cf. 1 Cor 4,7. ↑

- Cf. Mt 20, 1-16. ↑

- Cf. Mt 18,32. ↑

- Para un análisis estilístico-temático de este «himno», cf. G. Bouissou, en «Bibliothèque Augustinienne», n. 13, Bar le Duc, DDB, 1962, 652-657. ↑

- Cf. T. J. Van Bavel, «God in between Affirmation and Negation According to Augustine», en J. T. Lienhard – E. C. Muller – R. J. Teske (edd.), Augustine: Presbyter Factus Sum, New York, Lang, 1993, 73-97. ↑

- Et vae tacentibus de te, quoniam loquaces muti sunt. Estas últimas palabras han sido interpretadas de distintas maneras: «puesto que son charlatanes mudos» (C. Carena); «puesto que los mudos también hablan» (L. F. Pizzolato); «puisque, bavards, ils sont muets» (Tréhorel-Bouissou); «porque en su locuacidad son mudos» (Guardini). ↑

- Hay que reconocer, sin embargo, que una de las actividades del espíritu es también «hablar consigo mismo», es decir, razonar consigo mismo, y a Agustín le gustaba hacerlo, como atestiguan los Soliloquios, escritos la víspera de su bautismo en 387. Allí dialoga con su propia «razón», que, siendo «a imagen y semejanza de Dios», distingue bien a Dios de sí misma, y nos invita ante todo a dirigirnos a él: de ahí la oración de los Soliloquios I 1, 2-6, «una de las más bellas de la antigüedad cristiana» (P. De Labriolle, en «Bibliothèque Augustinienne», n.º 5, Brujas, DDB, 1948, 401). ↑

- La oposición lejos/cerca, dentro/fuera es utilizada a menudo por Agustín para expresar lejos de ti. Estabas en mí más adentro que mi parte más íntima (intimior intimo meo) y más arriba que mi parte más alta (superior summo meo) (III 6, 11). «¿Y dónde estaba yo cuando te buscaba? Estabas delante de mí, pero yo me había apartado de mí (a me discesseram) y no podía encontrarme. Mucho menos te encontré a ti» (V 2, 2). «Te busqué fuera de mí (foris a me) y no te encontré, pues tú eres el Dios de mi corazón (Sal 72,26)» (VI 1,1). Finalmente, sin embargo, se percibe la distancia: «Me descubrí lejos de ti, en la región de la desemejanza (dissimilitudinis)» (VII 10, 16). El descubrimiento amoroso de Dios coincide con el redescubrimiento de la propia identidad-interioridad perdida, un verdadero renacimiento: cf. X 27, 38 y nota 5 supra. ↑

- Las alusiones al Cantar de los Cantares (Vulgata) son bastante evidentes: «Correremos tras de ti (post te curremus)» (Ct 1,3); «muéstrame tu rostro, que tu voz resuene en mis oídos (ostende mihi faciem tuam, sonet vox tua in auribus meis)» (Ct 2,14); «te alcanzaré y te llevaré a mi casa (adprehendam te, et ducam in domum)» (Ct 8,2). Notemos también que en este prólogo la experiencia de Dios se expresa en términos de «sentidos espirituales», como ya era habitual en Agustín: el oído («los oídos de mi corazón… ábrelos… corriendo tras esta voz…»); la vista («no me ocultes tu rostro… para verte»); el tacto («te abrazaría, mi único bien»); el gusto («mi santa dulzura»). Aquí falta el olfato, pero esta ausencia indica que Agustín utiliza este tipo de lenguaje de forma espontánea, no artificial. ↑

- Moriar, ne moriar, ut eam videam. La interpretación de A. Solignac («muera o no, con tal de que lo vea») nos parece trivializar un poco el texto (cf. «Bibliothèque Augustinienne», n. 13, 282-283). El sentido más aceptable nos parece el recogido por F. Pizzolato, Commento…, cit., 29: «Hay en esa primera muerte el sentido de la muerte mística (morir en Cristo al pecado), que supera la muerte natural y la muerte del pecado». La búsqueda entre el hombre y Dios: «¿Dónde estabas tú, y qué lejos de mí? Era yo quien vagaba». ↑

- Sin embargo, Agustín no está de acuerdo con el extremo apofatismo de Plotino, para el que toda afirmación sobre Dios carece de sentido, porque entonces se podría poner cualquier cosa detrás del término «Dios». El lenguaje sobre Dios sigue siendo siempre inadecuado, pero no carente de sentido (cf. T. J. Van Bavel, «God in between…», cit., 84 s). ↑

- Cf. Sermo Denis II 5: «No puedes comprender el nombre de mi esencia (nomen substantiae); comprendes el nombre de mi misericordia (nomen misericordiae)» («Miscell. August.», I 16-17). Por tanto, «hablar» de Dios significa «confesar» a Dios, en su doble significado de confesión – aunque el término no aparece en este prólogo –: «la experiencia del pecado (confessio peccatorum) se transforma en materia de alabanza (confessio laudis)» (L. F. Pizzolato, Commento…, cit., 29). ↑

- Cf. S. Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, cit, [45]-[72]. ↑

- La originalidad espiritual agustina ha sido bien destacada por Ch. A. Bernard, Il Dio dei misteri. I: Le vie dell’interiorità, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 1996, 189-222. ↑

Copyright © La Civiltà Cattolica 2025

Reproducción reservada