Vida y obra

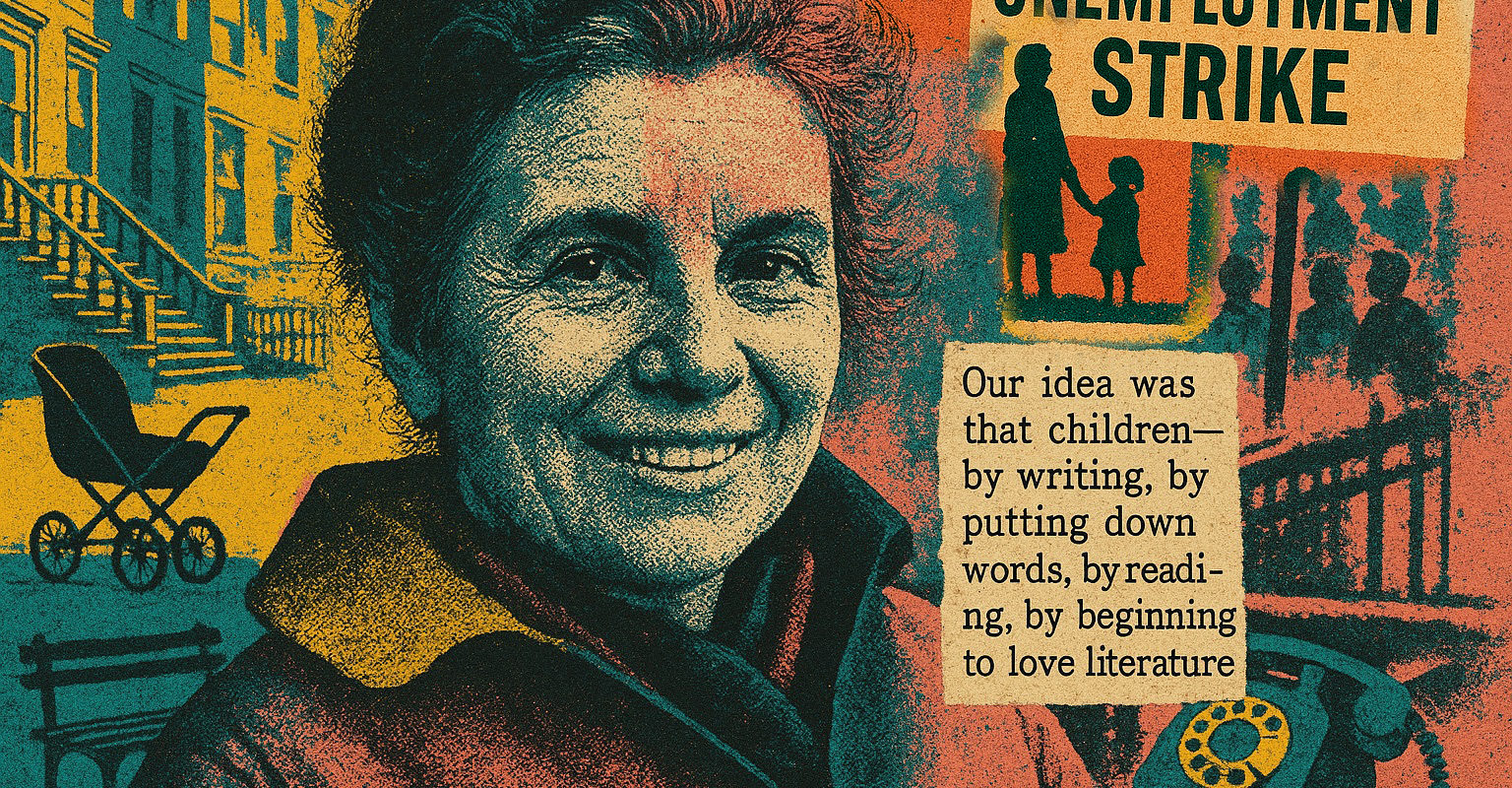

«Grace Paley, para mí, es una especie de santa laica. ¿Qué es un santo? Una persona particularmente atenta a las cosas tal como son y extraordinariamente capaz de aceptarlas»[1]. Así escribía George Saunders en el décimo aniversario de la muerte de Paley. ¿Quién es la escritora que mereció semejante tributo? Grace Paley nació en Nueva York, en el Bronx, en 1922. Hija de dos judíos socialistas de origen ucraniano que llegaron a Estados Unidos a comienzos del siglo XX, tras las persecuciones antisemitas en Europa del Este por parte de las autoridades zaristas[2], Paley creció en la Gran Manzana y allí vivió casi toda su vida, hasta los primeros años noventa, cuando decidió trasladarse con su segundo marido a Vermont, donde murió en 2007.

La importancia de la figura de esta escritora es inversamente proporcional a la extensión de su producción literaria. Paley escribió apenas tres antologías de cuentos, varios ensayos breves, discursos y textos ocasionales —casi todos reunidos en un único volumen—, además de algunas colecciones de poesía. Poco, si se considera la duración de su vida, y aún menos si se piensa en la poderosa belleza de sus relatos, gracias a los cuales alcanzó, ya en vida, el estatuto de clásico de la literatura norteamericana e internacional.

Las tres colecciones se distribuyen a lo largo de aproximadamente un cuarto de siglo: Pequeños contratiempos de la vida (1959), Enormes cambios en el último minuto (1974), Más tarde, el mismo día (1985). Once cuentos en la primera, diecisiete en la segunda y otros tantos en la tercera, para un total de 45 historias, todas ambientadas en Nueva York.

Como otros escritores —por ejemplo, Alice Munro—, Paley encontró en el relato breve su medida expresiva. Invitada a probar suerte con la novela —por la extendida convicción editorial de que solo esta constituye la fuente de la fama y del indispensable reconocimiento económico—, tras un intento que duró un par de años abandonó el proyecto y cultivó exclusivamente la forma del cuento breve.

Cinco razones para amar a Paley

Son múltiples las razones que hacen de la lectura de Paley una experiencia importante y necesaria. Podemos señalar, de forma sintética, cinco.

La primera es la universalidad de la experiencia humana que la escritora revela al lector mediante una tenaz fidelidad a un territorio claramente delimitado. Sus relatos poseen una marcada connotación geográfica. Todos transcurren en Nueva York, y casi todos en los mismos barrios. La fidelidad a su propia realidad local —la encarnación en un lugar y en sus lenguajes— lejos de sofocar la creatividad de la autora, la potenció y la hizo expandirse en términos universales. Los personajes de los cuentos de Paley son hombres y mujeres comunes. El contexto es urbano, y las situaciones en las que los vemos implicados son las del del trabajo cotidiano, el esfuerzo, los pequeños compromisos, los grandes sacrificios y las alegrías simples, las amistades y frustraciones, las traiciones e ilusiones. Son historias de vida cotidiana con el trasfondo de la Historia con mayúscula, que asoma de tanto en tanto en los comentarios y recuerdos de los personajes. La propia Paley escribió: «En cuanto a la suerte de los hombre, con mayúscula[3]: esa tiene que ver con los movimientos políticos, con la Historia que te sucede mientras estás lavando los platos, con las guerras que los hombres proyectan para sus hijos, nuestros hijos»[4].

Lo extraordinario de los relatos de Paley, en efecto, es su densidad. En pocas páginas la autora logra superponer de manera armónica una pluralidad de temas y cuestiones. Su lenguaje vital capta la complejidad de la realidad y de la vida, que se manifiestan como un todo, no por partes o compartimentos. Por eso no se puede decir que Paley hable solo de la condición femenina, o solo de la política, o de las relaciones familiares, o de las relaciones entre hombres y mujeres, o de la condición de los judíos sobrevivientes del Holocausto[5], sino de todo a la vez, como ocurre en la vida misma.

La segunda razón es la autenticidad del respeto que Paley demuestra hacia la vida, a la que escucha con atención y deja libre de ser, resaltando su belleza, acogiendo sus contradicciones, explorándola como un misterio[6] que merece ser conocido y sabiendo que no puede agotarse. Alimenta la esperanza, y por ello acepta que incluso en las situaciones más difíciles pueda haber una posibilidad invisible que se asome en la vida de sus personajes[7], mirándolos con la ternura de la ironía[8], que es una forma más elevada de empatía. «Toda la obra de Grace Paley está marcada por el calor humano, la precisión y la atención hacia los demás, y desborda de vida real y caótica, y de las sensaciones que la vida real, verdaderamente vivida, nos da: las de sentirnos impotentes, rodeados de amigos, sin tiempo, llenos de remordimientos, insoportablemente felices o tan enamorados que nos volvemos tontos»[9].

La tercera razón para apreciar a la escritora neoyorquina es la postura ética que imprime en su escritura: Paley se siente responsable de las vidas que muestra, y percibe profundamente la responsabilidad de comprometerse en la mejora del mundo. Lo ha demostrado con una vida de compromiso político en favor de iniciativas por la paz[10]; lo ha perseguido también a través de la escritura, que para ella es un instrumento para mejorar el mundo, retomando de la tradición judía la idea del Tikkun Olam, que significa «reparar y arreglar» el mundo[11].

La cuarta razón es la fuerza de su lenguaje, que no describe un mundo preconcebido y ordenado, sino que lo muestra, dejando que emerja de la página a través de la voz de las palabras. El mundo descrito y narrado por Paley es el del Bronx de Nueva York y de algunos otros barrios de la gran ciudad. Es un mundo de voces y sonidos que se entrelazan, y lo que impresiona es la capacidad de la escritora para evocarlo, trayéndolo ante el lector. Un lenguaje hecho de giros expresivos, de entonaciones, un mundo que debe ser escuchado. Y la escucha constituye una de las actitudes principales de Paley, así como lo que ella pide al lector. Esta característica peculiar se mantiene incluso en los relatos traducidos.

Los cuentos de Paley son relatos sonoros, al menos de dos maneras: la primera, cuando recogen las voces de las personas que habitan Nueva York; la segunda, cuando ella los escribe. Hay quienes han sostenido que los relatos de Paley deberían leerse en voz alta. De sí misma, la escritora afirma:

«En el 54 o 55 decidí escribir un cuento. Había escrito algunos párrafos hermosos, con algunas frases de primera calidad, pero no había conseguido hacer entrar en la lengua a las mujeres y los hombres de carne y hueso, ni encontrar la historia en esos pasajes de prosa. […] Escribir los cuentos le había permitido [aquí Paley se refiere a su oído] —de repente— hacer su trabajo, recordar la lengua de la calle y la lengua de casa con sus acentos rusos y yidis, una lengua que mis primeros personajes conocen bien, la única que yo hablaba. Dos oídos, uno para la literatura y otro para la casa: eso es lo que una escritora necesita»[12].

Inscríbete a la newsletter

La quinta razón del valor de los relatos de Paley es el modo en que ella da espacio a la voz de las mujeres, madres y esposas[13]. El inicio del cuento Faith en el árbol es fulminante: «Justo cuando más necesitaba conversaciones importantes, una ráfaga del vasto mundo masculino, en suma, al menos un compañero dotado de cerebro que pudiera traducir mi lengua de amiga a su idioma de imperecedero amor carnal, me encontré obligada a holgazanear en el parquecito del barrio, rodeada de niños»[14].

Paley trasciende la escritura de género porque representa la condición femenina con una transparencia particular, utilizando una serie de personajes recurrentes, entre los cuales destaca ante todo Faith Darwin, su alter ego literario, personaje cada vez más presente, junto con sus amigas Ruth, Susan y Kitty. En la primera colección, el personaje de Faith aparece dos veces; en la segunda antología, seis veces; y en la última, nueve veces. El personaje es una suerte de alter ego de Paley, quien le otorga una serie de rasgos tomados de su propia biografía: su condición de judía de origen ucraniano y el contexto urbano neoyorquino en el que creció. Al mismo tiempo, Faith es un personaje literario autónomo, que la escritora varía y modifica en ciertos aspectos: a veces tiene dos hijos, otras tres; en ocasiones es ama de casa, otras trabaja, y en otras es escritora[15].

Un relato: «La tarde de Faith»

Para mostrar concretamente las características de la escritura de Paley analicemos el cuento «La tarde de Faith», incluido en la segunda colección Enormes cambios en el último minuto (1974).

En este relato de 19 páginas, Paley narra la visita de Faith a sus padres, que han decidido retirarse a una residencia con el significativo nombre de «Hijos de Jerusalén». Es la ocasión para ponerse al día mutuamente sobre la vida dentro y fuera del asilo. Con Paley, el relato se convierte en una meditación sobre la precariedad de las relaciones afectivas y de la existencia, con notas referidas a la Historia —con mayúscula— como parte ordinaria de la vida cotidiana. Con algunas pinceladas pasajeras, Paley sitúa firmemente a Faith en el ámbito de la religión y la cultura judías, con un tono de benévola ironía que sirve para suavizar recuerdos por lo demás dolorosos. El inicio recuerda el tono solemne de Whitman y, al mismo tiempo, parodia irónicamente ciertas actitudes new age de recuperación del pasado ancestral: «En cuanto a ti, compañero librepensador del bloque occidental, si tienes algo sensato que decir, no esperes. Grita fuerte en este mismo instante. Dentro de veinte años, una primavera más o una menos, tus nietecitos estarán tendidos en los parques de juegos de todo el mundo, con el oído pegado al suelo, intentando captar señales del lejano pasado»[16].

A ella le corresponde un pasado de Europa del Este: «A medianoche de casi todos los días laborales, Faith mantiene la cabeza bajo la almohada, empapada de sueños, y sufre mareos por el bramido del océano, el viento que silba atrapado en la cola ascendente de la marea alta. Esto sucede porque su abuelo, surcando mares salados, patinaba kilómetros por las playas heladas del Báltico con un arenque congelado en el bolsillo. Y ella, toda oídos, nació en Coney Island»[17].

En realidad, los antepasados son apenas dos, mamá y papá, y su entorno está formado por un hermano y una hermana con un nombre significativo: «Hope», «esperanza». La decisión de los padres de retirarse, apenas cumplidos los sesenta, a una residencia de ancianos judíos que hablan yidis provoca el desconcierto de los hijos; la hija, Hope, reprocha a la madre irse a vivir entre personas que no hablan inglés, y la madre responde: «En mi vida he hablado demasiado inglés»[18]. El hijo, por su parte, reprocha a los padres no haber decidido trasladarse a Israel, argumentando: «La gente lo entendería mejor». «¿Y dejarlos a todos ustedes aquí?», había dicho ella, con los ojos húmedos al pensar en sus hijos, todos solos, destrozándose la vida en los escollos de cada día, sin el amparo de su mirada llorosa»[19].

La madre de Faith, la señora Darwin, ha resuelto la cuestión identitaria de un modo férreo, decidido, y Paley lo describe con la agudeza de una imagen que expresa la concreción de las palabras, su sabor y el carácter de la mujer: «Su madre, por el contrario, se lo tomó todo con gran despreocupación y, una vez a salvo entre los suyos en Coney Island, aprendió yidis como se debe, ayudó a su marido, que no tenía mucho talento para las lenguas, y, apenas reunió bajo el paladar todos los verbos y sustantivos necesarios, hizo voto de quejarse en yidis y lamentarse en yidis, y ha mantenido ese voto hasta hoy»[20]. Las palabras se recogen bajo el paladar, porque deben saborearse y degustarse.

Faith «ha ido a visitar a sus padres una sola vez, desde que empezó a comprender que, a causa de Ricardo, le tocaría ser infeliz durante un tiempo. Faith es verdaderamente americana, y como todos, ha sido criada con la felicidad como presupuesto tangible. No hay dudas: por donde se la mire ahora es profundamente infeliz. Y delante de los suyos se avergüenza de ello»[21]. La infelicidad es como una gripe o un destino que hay que soportar, y su condición de americana no le permite vivir de otro modo que feliz. Los padres son intelectuales comprometidos; por eso están implicados en los debates de aquellos años: «Tienen en la cabeza una serie de hechos. Jerusalén dividida; la Segunda Guerra Mundial que sigue ocupando sus discusiones; el uso pacífico de la energía atómica (¿es realmente necesario?); las nuevas oleadas de antisemitismo que rozan las plácidas playas de sus conquistas»[22].

Ante estos horizontes de compromiso y desarrollo, para los padres la infelicidad es una cuestión demasiado personal y banal como para merecer atención; parece sentirse suspendida en el aire una pregunta: ¿cómo se puede ser infeliz en América? Paley lo subraya magistralmente: «Faith y su ridícula posición en medio de tiempos prósperos no pueden sino disgustarles. Su obstinada infelicidad los avergüenza»[23]. ¡Qué finura demuestra Paley al trazar la dificultad de estos ancianos padres para enfrentarse a la infelicidad de su hija y su humanísima tendencia a proyectar sobre otros sus propios rasgos de carácter, de modo que es la infelicidad de Faith la que resulta obstinada, y no su posición intransigente!

A continuación asistimos a la presentación del primer marido de Faith, Ricardo, a quien la escritora describe de este modo: «Ese Ricardo, el primer marido de Faith, era un hombre refinado. Estaba orgulloso y feliz porque los demás hombres lo admiraban. Y, de hecho, decía: yo soy un verdadero macho. Y como todos los machos verdaderos, corría detrás de las mujeres. […] A cada una le ponía un apodo, que normalmente estaba relacionado con algún defecto físico»[24]. Así tenemos a «Pelatina», «Gordita», «Piojita». En tres líneas, Paley presenta al hombre con toda la carga de sus límites y defectos, calificándolo de «refinado»: en realidad, es vanidoso, superficial y preocupado solo por lo que piensan los otros hombres. Con este breve retrato, además, Paley logra describir el tono de las relaciones entre hombres y mujeres de una determinada época histórica y, sin subrayarlo demasiado, evoca el contexto social en el que el hombre que denigra a la mujer se cree ingenioso.

El pasaje en que Faith le anuncia a su madre que su matrimonio con Ricardo está en crisis, es una auténtica pincelada maestra. Faith le dice a su madre: «Ricardo y yo ya no estaremos tanto juntos como antes»[25]. Es el intento de decir sin decir, simulando, velando, mistificando, para atenuar el impacto de una dura realidad: ya no estarán tanto juntos como antes… La respuesta de la madre es asombrosa: «“¡Faithy!”, le había dicho la madre. “Tienes un carácter terrible. No, oye, escucha. Eso ya les ha pasado a muchas en la vida. Un par de días y verás que vuelve. Al fin y al cabo, los hijos… dile que lo sientes y ya está. Es una tontería, una nimiedad. Me había parecido mejorado cuando estuvo aquí hace un par de meses. No le des más vueltas. Limpia la casa, pon una bisteca. Diles a los niños que estén un poco tranquilos, mándalos con la vecina a ver la televisión. Antes de que te des cuenta, volverá. No le hagas caso. Ve a hacerte un peinado, papá estaría más contento de darte un dinerito para gastar. […] No te preocupes. Mañana vuelve. Es más, ahora mismo vas a casa y lo encontrarás encendiendo el tocadiscos”. “Mamá, Ricardo es sordo”. “Oh, Faithy, tienes que vivir un poco mejor que eso”»[26].

La respuesta de la señora Darwin a su hija es todo un cuadro de vida que transmite una multiplicidad de sentimientos e ideas: en la brevedad de las frases se percibe el pánico de la madre. Se nota el jadeo del respiro que niega y minimiza, que busca culpas y responsabilidades (que recaen sobre la hija) y los medios para recuperar la situación, en una mezcla de órdenes —«No le des más vueltas», «no le hagas caso»— y de invitaciones a poner la casa y a sí misma en orden, para hacer de nuevo agradable el ambiente y propiciar el regreso del marido. Todo nace de la convicción de que la mujer debe soportar, de que una mujer sin un hombre no puede vivir, de que la hija debe vivir “mejor que eso”, es decir, no sin un marido a su lado. Es una obra maestra de negación de la realidad y, al mismo tiempo, de silenciosa comprensión femenina entre generaciones.

APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES

En ese momento entra en la habitación, en una silla de ruedas, una vecina mucho más anciana (y más desengañada), la señora Gittel Hegel-Shtein, que se sorprende al encontrar a la hija de su amiga de visita. «Espera, no me digas nada, esta de aquí es Faith. ¿Pero mira tú, Faith? A Hope la conozco, pero esta es realmente Faith. Qué suerte para tu madre que tengas un momentito para venir a verla… Qué fortuna para ella, que no estés ocupada eternamente»[27]. La madre sale enseguida en defensa de su hija: «Vamos, Gittel, por favor, compórtate —dijo, mortificada, la madre de Faith—. De verdad, te lo ruego. Faith viene cuando puede. Es madre. Tiene dos niños pequeños. Trabaja. ¿Ya lo olvidaste, Gittel?, ¿cómo era en aquellos tiempos, cuando aún eran chiquitos? ¿Quién va primero? Los niños… los niños pequeños, ellos van primero»[28]. La madre pide comprensión para su hija, evocando la condición femenina compartida que también Gittel ha vivido y no puede haber olvidado.

Y aquí llega la nueva pincelada de Paley, que devuelve la palabra a la señora en silla de ruedas: «Claro, claro, primero. Sé todo sobre eso de ir primero. ¿Acaso Archie no fue el primero? Qué gran honor. Me mandaron una postal desde Florida, el señor y la señora Primero»[29]. He ahí el origen del rencor y del reproche: la soledad que siente la mujer. En las ausencias de Faith, Gittel revive el sentimiento de abandono que ella misma experimenta porque su hijo, lejos, y su cuñada no van a visitarla y apenas le envían una postal desde Florida. En ese momento, la señora Hegel-Shtein saca madejas de lana para volver a enrollarlas en ovillos, y en ese gesto tan cotidiano y sencillo las tres mujeres encuentran un espacio de concordia y entendimiento: «Más lana, más lana —dijo la señora Darwin metiendo un ovillo terminado en una bolsa de la compra—. Eran laboriosas como abejas en un murmullo femenino de vida y de vidas. Trabajaban. Se intercambiaban informaciones esenciales y parecían el retrato de un kibutz»[30].

En este espacio de armonía recuperada, la hija pregunta: «“Bueno, mamá, ¿qué se dice en el barrio?” […]. Tal vez podían pasar unos instantes de alegría antes de que la sombra inminente de Ricardo le metiera un dedo en el ojo»[31]. Faith tiene el corazón lleno de tristeza, y el recuerdo del hombre con quien se casó pesa sobre ella como un llanto al borde de los párpados: un dedo en el ojo rompería las compuertas de las lágrimas.

Por insistencia de Gittel, la madre de Faith se ve empujada a hablar de algunas amigas de su hija, venciendo la reserva que la llevaba a mantener en secreto lo que sabía sobre varias situaciones familiares. Habla de la amiga Tess Slovinsky, que años atrás había tenido un hijo «que era un monstruo. Un verdadero monstruo. Nadie lo vio. Lo internaron en una institución. Bien. Luego vino el segundo. Se repusieron enseguida y lo intentaron de nuevo, y tuvieron otro. Este nació lleno de alergias. El zumo de naranja le provocaba sarpullidos. Se ahogaba con la leche. Lo llevaban al campo y se le hinchaban los ojos. Bien. Luego a su marido, Arnold Lever, un chico realmente encantador, le dio cáncer. […] Le amputaron un dedo. Empeoró. Le amputaron la mano. No sirvió de nada. Fin de aquel querido y adorable muchacho»[32]. En ese «bien» que marca el ritmo de la enumeración de desgracias, ¡cuánta fuerza de aceptación, o quizás tan solo la contabilidad de la resignación!

Luego está la historia de June Braun, que junto con su marido ha sufrido un colapso financiero. Por ella, Faith no siente simpatía. Quisieron vivir como «gentiles», olvidando sus raíces judías; no despiertan compasión alguna. Después está el caso de Anita Franklin, casada con un judío sefardí, profesor universitario. La amiga de infancia ha sido abandonada por su marido, que ha dejado embarazada a una alumna. En este punto, Paley encuentra una imagen extraordinaria para expresar la implicación de Faith, que hasta ese momento había recibido las noticias con contención, pero que en la historia de su amiga reconoce su propia condición de esposa abandonada: «Justo en ese instante, la sombra inminente de Ricardo le metió en el ojo el dedo izquierdo, revelando al mundo la superficialidad de su falla acuática. En aquel preciso momento, sobre las terrazas de su carne podría haberse plantado arroz, que fuerte y hermoso habría germinado en las riadas que la arrasaron desde ese instante y durante el resto de la tarde. Por ella y por Anita Franklin, Faith inclinó la cabeza y lloró»[33]. La imagen de las terrazas llenas de agua para cultivar arroz representa la cantidad de lágrimas que Faith derrama; estas inundan su cuerpo, que percibimos sacudido y voluminoso, pues ofrece incluso terrazas de agua. Y luego, silencio.

El relato continúa con el diálogo con el padre, que ha entrado en la habitación y ante quien Faith oculta que ha estado llorando. Mientras acompaña a su hija hasta el metro para volver a casa, el padre atraviesa las salas de la residencia, donde «tenían lugar tremendas discusiones políticas sobre los judíos en la Rusia actual»[34], y pasa bajo el portón de hierro «sobre el cual, en una desconcertante cursiva metálica, un soldador había escrito: Hijos de Jerusalén»[35]. Con apenas un trazo, Paley sigue evocando el clima de debate de aquellos años e incluso la sombra del pasado reciente de los campos de concentración alemanes.

En cierto momento, durante la conversación, el padre —viejo socialista que ha pasado la vida en los sindicatos— comenta: «Bueno… ya sabes cómo es, podría incluso dejar de lado toda esta historia de la política, si realmente te gusta. Estoy un poco desorientado últimamente. Es una transición. No te rías, Faithy. Un día también tú tendrás que sobrevivir a acontecimientos como estos. Aprende de la vida, de la mía. Yo quise sindicalizar al personal de servicio. A los porteros, a los ascensoristas, ¿sabes? Casi siempre gente de color. Habrás notado que ahora están abriéndose camino. Y, a pesar de todas las esperanzas, nunca habría creído que eso sucedería mientras yo aún estuviera vivo. Fue la guerra, me parece. ¿Tú qué piensas, Faith? La guerra hizo a los judíos americanos y a los negros judíos»[36].

En este pasaje, Paley logra transmitir las inquietudes y las profundas transformaciones sociales que atraviesan la sociedad estadounidense a partir de los años cincuenta (ante todo la cuestión racial) y el sentido del ascenso social que algunas de sus comunidades experimentaron. Es, como se decía al comienzo del artículo, una pequeña historia —la visita a una pareja de padres ancianos— que intercepta la gran Historia y la hace aparecer en las palabras de sus personajes.

Y luego llega el final abierto, ambiguo. Vuelve la sombra de la condición familiar: «“Lo sé, Faith, cómo es cuando los niños son pequeños; uno está siempre atado. Nosotros no pudimos movernos durante años. Yo solo iba a las reuniones, nada más. No me gustaba ir al cine a divertirme sin tu madre. Y en aquellos tiempos no existían las niñeras. Magnífico invento, las niñeras. Gracias a ellas, dos cónyuges podrían seguir siendo amantes para siempre. ¡Oh, perdona! —jadeó—, tesoro mío…”. Faith se sorprendió por su exclamación, porque las lágrimas le habían brotado antes incluso de sentir el dolor»[37].

De nuevo encontramos expresados, en un solo pasaje, el recuerdo de una vida dedicada al compromiso social, la dificultad de criar a los hijos y de conservar un espacio propio como pareja, y la pincelada de las lágrimas que llegan antes que el dolor. En el umbral de la escalera que conduce al metro, el padre le pide a la hija que vuelva pronto a visitarlos: «Faith —la llamó—, ¿puedes volver pronto?» «Oh, papá —dijo ella, alzando la vista desde cuatro escalones más abajo—, no puedo volver hasta que no sea un poquito feliz»[38]. El diálogo continúa brevemente entre la insistencia del viejo padre y la resistencia de la hija, hasta que ella acepta llevar a los niños a ver al abuelo.

Llegados a este punto —estamos en las últimas líneas—, Paley «inventa», en el sentido de que «encuentra», un gesto paterno que hace del adiós entre ambos algo inolvidable: «El señor Darwin extendió una mano a través de la barandilla para tomarle los dedos. Se los apretó y se los llevó a las mejillas húmedas. Luego dijo: “Aaah…”, una explosión de náusea, de absoluto asco digestivo. Y antes de que ella pudiera apartar la mirada de la vejez de su rostro herido y correr hacia el metro por las escaleras, él había dejado deslizar su mano sudorosa de la de ella y se había vuelto hacia otro lado»[39].

El gesto y la exclamación del padre expresan una ambigüedad radical: ¿es el gesto del anciano que sabe que no volverá a ver a su hija en mucho tiempo? ¿Es una reacción de dolor ante la vida? ¿Es el juicio de repulsión hacia sí mismo que lo asalta en un momento de emoción? ¿O es la vergüenza que lo invade, la misma que Faith denunciaba al comienzo del relato? Es un final ambiguo, sin duda, no una reconciliación apacible ni un happy ending al estilo hollywoodense, sino el humanísimo reconocimiento de que la vida también es esto. Al mismo tiempo, el carácter abierto del relato deja espacio a la esperanza: Faith volverá a ser feliz, volverá a visitar a sus padres sin tener que esconder las lágrimas; los dos ancianos seguirán viviendo y verán crecer a sus nietos.

Conclusión

Paley construye una «superficie verbal deslumbrante»[40] que no busca reproducir la linealidad del mundo (que no existe), sino evocar su fulgor, como un caleidoscopio que refracta la luz en imágenes y cristales de color siempre nuevos, utilizando el material humilde que podría contener cualquier cajón. Con su increíble capacidad de escucha empática, la escritora realiza un gesto mucho más profundo: nos recuerda que el mundo «necesita, más que ser comprendido, ser amado. O quizá seamos nosotros quienes necesitamos a alguien que nos recuerde amarlo y nos muestre cómo hacerlo; porque, a veces, tan ocupados como estamos en sobrevivir, se nos olvida el amor por el mundo»[41].

-

G. Saunders, «La santa patrona del Vedere», en G. Paley, Tutti i racconti, Roma, SUR, 2018, 7. ↑

-

Cf. A. Accardo, L’arte di ascoltare. Parole e scrittura in Grace Paley, Roma, Donzelli, 2012, XVII. ↑

-

Para Paley, la suerte «con minúscula» fue conocer a mediados de los años Cincuenta a Ken McCormick, el editor que la animó a escribir otros cuentos, además de los tres que ya había leído, instado por su mujer, amiga de Paley. ↑

-

G. Paley, Tutti i racconti, cit., 25. En español, véase la reciente publicación: Cuentos completos, Anagrama, 2024. En este artículo, sin embargo, citaremos desde la edición italiana (Nota del traductor). ↑

-

Sobre este punto, cf. G. Paley, «Come tutte le altre nazioni», en Id., L’importanza di non capire tutto, Turín, Einaudi, 2007, 43-51. ↑

-

Cf. ibid., 170-175. ↑

-

Cf. el cuento «Una conversazione con mio padre», en G. Paley, Tutti i racconti, cit., 320-327. ↑

-

Cf. A. Accardo, L’arte di ascoltare…, cit., 99-101. ↑

-

G. Saunders, «La santa patrona del vedere», cit., 15. ↑

-

Paley fue arrestada varias veces a lo largo de su vida por participar en sentadas y manifestaciones de protesta contra la guerra de Vietnam. En el crisol de los años sesenta también madura la primera sensibilidad ecologista y de protección de la naturaleza, además de la gran revolución de las costumbres, que lleva a replantearse profundamente la figura y el papel de la mujer en la sociedad. Cabe recordar aquí que la histórica sentencia del Tribunal Supremo, que declaraba inconstitucional la segregación racial en las escuelas, data solo de 1954. Paley escribe, participa en debates y se compromete a defender posiciones pacifistas, antinucleares, antimilitaristas y de protección de la democracia; viaja mucho por todo el mundo: China, Vietnam del Norte, Rusia, varios países de Centroamérica. ↑

-

Cf. G. Paley, Tutti i racconti, cit., 129 s. ↑

-

Ibid., 23 s. ↑

-

Cf. A. Accardo, L’arte di ascoltare…, cit., 66-88. Sobre el tema de la maternidad como rol y responsabilidad social compartida, cf. G. Paley, «Altre madri», en Id., L’importanza di non capire tutto, cit., 30-35. Cf. también el cuento «Parchi giochi nordest» en Id., Tutti i racconti, cit., 308-311. Véase también el final del cuento «Il momento costoso», en el que Faith Darwin una mujer Venida de China se enfrentan sobre cómo educar a sus hijos y descubren, en la experiencia de la maternidad, una condición transversal que las acerca (cfr Id., Tutti i racconti, cit., 504). ↑

-

Id., Tutti i racconti, cit., 247. ↑

-

Cf. A. Accardo, L’arte di ascoltare…, cit., 6-8. ↑

-

G. Paley, Tutti i racconti, cit., 211. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid, 212. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid., 213. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid., 213 s. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid., 214. ↑

-

Ibid., 216. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid., 217. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid., 218. ↑

-

Ibid., 219. ↑

-

Ibid., 221. ↑

-

Ibid., 225. ↑

-

Ibid., 226. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid., 227. ↑

-

Ibid., 228. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid., 229. ↑

-

G. Saunders, «La santa patrona del vedere», cit., 8. ↑

-

Ibid. ↑

Copyright © La Civiltà Cattolica 2025

Reproducción reservada