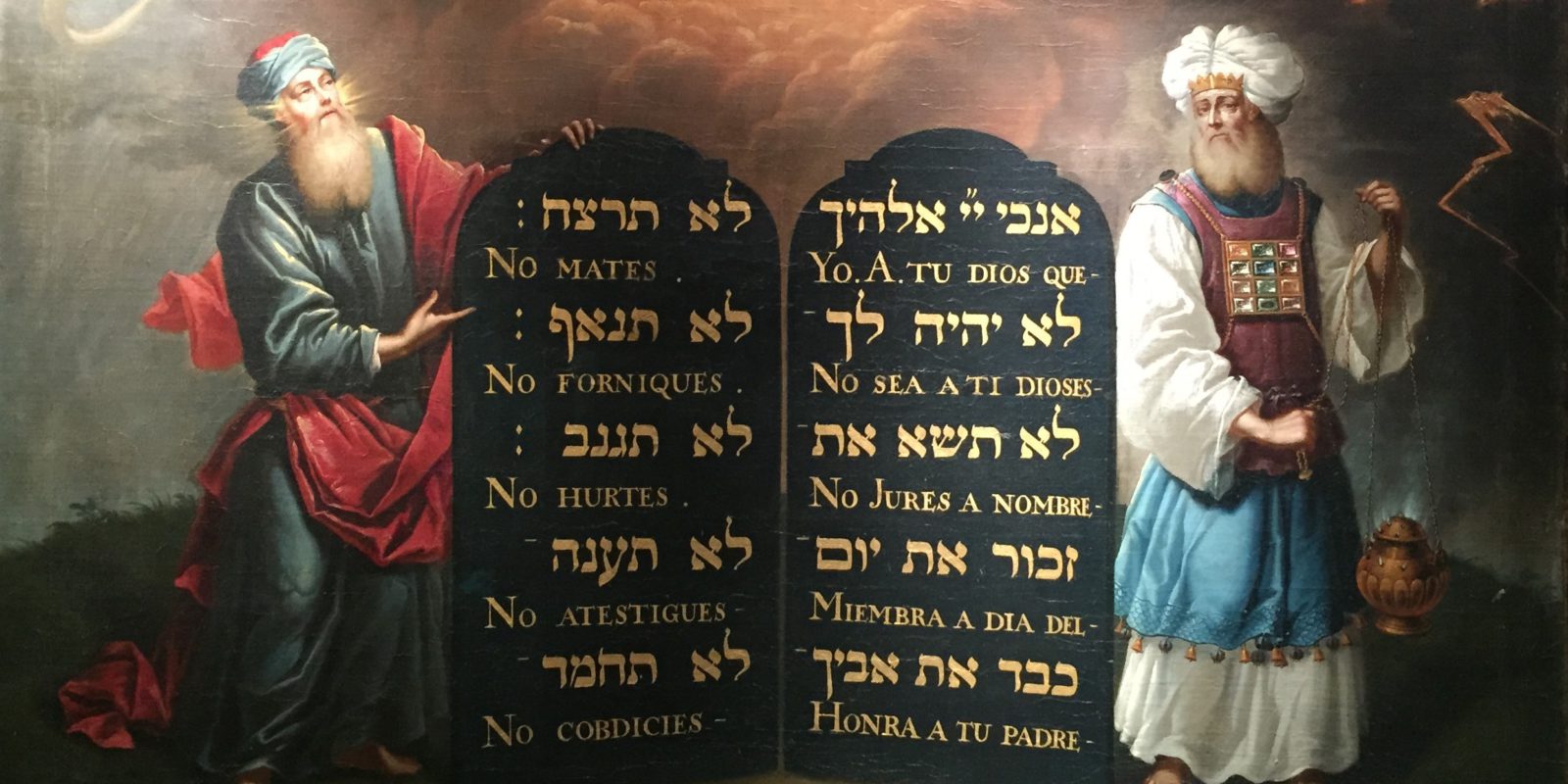

Los Diez Mandamientos, el «Decálogo» (diez palabras), son uno de los pasajes más famosos de la Biblia. Presentados en la Escritura hebrea como revelados directamente por Dios a los judíos, fueron luego asimilados por el cristianismo y han ocupado durante siglos un lugar central en la reflexión moral cristiana y popular[1]. En el Antiguo Testamento existen dos versiones del Decálogo: la primera en el Éxodo, en el capítulo 20, es la versión más antigua, presentada en el contexto de la historia de los orígenes de Israel; la otra, una versión profética posterior, en el Deuteronomio, en el capítulo 5, aparece como recuerdo histórico en el discurso pronunciado por Moisés antes de morir.

Quienes leen hoy los Diez Mandamientos pueden quedar desconcertados si no tienen presente que las dos versiones del Decálogo presentan una numeración diferente. Es más fácil comprender la diferencia empezando por el final. La tradición griega, Calvino y la tradición reformista y anglicana siguen el texto de la versión más antigua, la del Éxodo (Ex 20,2-17), que concluye con un solo mandamiento (versículo 17), que prohíbe desear cualquier cosa que pertenezca al prójimo, incluida su esposa, y que permite conservar un total de diez mandamientos dividiendo el mandamiento inicial, que prohíbe a los dioses extranjeros, en dos, haciendo del rechazo de los ídolos el segundo mandamiento. Por el contrario, san Agustín y, después de él, la tradición católica y luterana siguen la versión posterior, la del Deuteronomio (Dt 5,6-21), que termina el Decálogo con dos mandamientos distintos que prohíben respectivamente desear a la mujer ajena y los bienes ajenos. Esta versión comienza con un único mandamiento que prohíbe la adoración de divinidades extranjeras así como de ídolos (de Dios).

Esta diferencia de numeración explica por qué hoy la Iglesia católica romana, en cuestiones relacionadas con la moral sexual, remite al sexto mandamiento, mientras que los anglicanos sitúan todo lo que tiene que ver con esta prohibición específica en el séptimo mandamiento. Por cierto, este primer reconocimiento de la dignidad de la mujer hebrea, aunque sea de manera primitiva —al separarla de las otras propiedades del marido asignándole un mandamiento diferente—, es indicio de la evolución histórica entre la versión del Decálogo del Éxodo y la del Deuteronomio.

Los contenidos del Decálogo se dividen en dos grupos de deberes y obligaciones morales fundamentales impuestos por Dios: un primer grupo, más reducido, dedicado al respeto absoluto debido a Dios, a su nombre y al sábado, el día del Señor; y un segundo grupo, más amplio, que se centra en el respeto hacia los propios hermanos israelitas, comenzando por los padres, y que prohíbe el homicidio, el adulterio, el secuestro (posteriormente generalizado como robo), el falso testimonio, y el deseo o robo de la esposa y de los bienes de otro hombre (la esposa, en la versión del Éxodo, es considerada parte de la propiedad). Los mandamientos individuales eran ampliados y aplicados a situaciones cambiantes en el marco del uso litúrgico en las festividades y a través de la predicación profética[2].

Hoy los preceptos del Decálogo pueden ser considerados de forma menos histórica y más abstracta, como defensa de los valores humanos fundamentales: los de la religión, la vida, el matrimonio, la libertad, la reputación y la propiedad. En sus orígenes, no tenían nada que ver con los derechos humanos —que constituyen un desarrollo filosófico posterior—, pero ahora pueden convertirse en una base para la elaboración de una teoría de los derechos humanos[3].

En un principio, el Decálogo derivaba su autoridad moral no de una fuerza ética intrínseca, sino de la voluntad de Dios, como ley divina, en la que él actuaba como parte principal de un «pacto» o alianza que había suscrito libremente con su recién constituido pueblo de Israel durante la huida de Egipto. Por su parte, con un consentimiento solemne expresado bajo juramento, el nuevo pueblo de Israel, en respuesta a la elección de Dios y a su continua protección, se comprometía a obedecer las «palabras de la alianza, las diez palabras» (Éx 34,28).

Una interpretación sugerente muestra que este acuerdo está modelado según los antiguos tratados políticos celebrados entre reyes soberanos y otros reyes vasallos suyos: un preámbulo histórico y un elenco de favores recibidos («Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué del país de Egipto» [Ex 20,2]); una lista de disposiciones fundamentales (los Diez Mandamientos); y una conclusión con bendiciones y maldiciones en caso de obediencia o desobediencia (cf. Dt 11); el documento debía ser conservado intacto en un santuario nacional (el arca de la alianza: cf. Ex 25,16). Todo esto está bien resumido en Éxodo 19,3-6: «Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: “Habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas: ‘Ustedes han visto cómo traté a Egipto, y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada’. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas”».

Jesús y el Decálogo

Como judío devoto, Jesús estaba familiarizado con la Biblia, y entre los primeros cristianos existía un fuerte interés por conocer cómo su enseñanza se relacionaba con la enseñanza tradicional de Israel, que sus enemigos lo habían acusado de transgredir. Ese interés se manifestaba en particular entre los cristianos de origen judío, cuyas preocupaciones y necesidades eran de gran importancia para el autor del Evangelio de Mateo. Muy lejos de apartarse de los Diez Mandamientos de Israel, Jesús insistía en su importancia continua y en su cumplimiento, y también intentaba mostrar a sus seguidores su significado más profundo y su aplicación (cf. Mt 5,17-48). Además, todos los Sinópticos consideran necesario relatar el diálogo entre Jesús y el joven rico que quería saber cómo obtener la vida eterna; a él Jesús respondió simplemente: «cumple los mandamientos» (Mc 10,17-22; Mt 19,16-22; Lc 18,18-23). Según Marcos, Jesús citó los que prohíben el homicidio, el adulterio, el robo, el falso testimonio, el fraude y el mandamiento de honrar al padre y a la madre; pero añadió que lo único que le faltaba al joven era «seguirle» a él. La versión posterior de Lucas es básicamente fiel a la de Marcos, mientras que la de Mateo incluye como mandamiento la orden de amar «al prójimo como a ti mismo» y añade, quizás influido por el previo Sermón del Monte (cf. Mt 5,48), que si el joven quiere ser perfecto, debe «seguir» a Jesús (Mt 19,21).

Los Diez Mandamientos reaparecen en la enseñanza de Jesús en otro diálogo entre él y un doctor de la Ley judía, relatado por Marcos y Mateo. Dada la indiscutida autoridad de los Diez Mandamientos y la proliferación, en la práctica judía, de muchas otras leyes y normas menores, entre los judíos había surgido una pregunta que ahora se le planteaba a Jesús: ¿existía una jerarquía entre los mandamientos? Y si la había, ¿cuál era «el primero de todos» los mandamientos, como lo llama Marcos (12,28), o «el más grande», según Mateo (22,34)? En su respuesta, Jesús no muestra ninguna vacilación: apartándose de los Diez Mandamientos, afirma que «el más grande y el primero de los mandamientos» es el de amar a Dios con todo el ser (Mc 12,30; Mt 22,37-38; cf. Dt 6,5). Luego, según Marcos, añade, como solía hacer, que «el segundo es este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Mc 12,31); y Mateo escribe: «El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Mt 22,39).

Inscríbete a la newsletter

La cuestión de los judíos sobre una jerarquía entre los mandamientos en la ley mosaica es significativamente omitida por Lucas, que escribía principalmente para los romanos. Sin embargo, es interesante notar que considera la respuesta de Jesús tan importante que la utiliza en el relato de una conversación entre Jesús y un doctor de la Ley (Lc 10,25-28). Este le pregunta a Jesús: «¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Curiosamente, esta pregunta es un duplicado de la que más adelante hará el joven rico, también en Lucas (Lc 18,18-23), cuando Jesús responderá citando los mandamientos y luego recomendándole hacerse su discípulo. Sin embargo, esta vez la respuesta es significativamente distinta. Jesús le pregunta al doctor de la Ley: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?», y el doctor de la Ley cita la obligación de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a uno mismo (Lc 10,25-27) para alcanzar la vida eterna. Así, Jesús lo elogia. Lucas, el único entre los evangelistas, introduce después la famosa parábola del Buen Samaritano como memorable respuesta de Jesús a la pregunta posterior del doctor de la Ley: «¿Y quién es mi prójimo?» (Lc 10,29-37).

¿El amor es la respuesta o la pregunta?

El precepto de amar al prójimo como a uno mismo se encuentra en un pasaje del Antiguo Testamento (cf. Lv 19,18) que, como hemos visto, Jesús cita junto con el de Dt 6,5 —que manda amar a Dios con todo el propio ser— al responder al doctor de la Ley. El biblista dominico Benedict T. Viviano afirma: «La combinación de estos dos mandamientos no está atestiguada antes de Jesús y constituye un paso importante hacia adelante en el ámbito de la moral; cf. 1 Jn 3,17»[4]. Amar a Dios lleva a amar también al prójimo, en cuanto que es amado por Dios. Además, Jesús observa que «de estos dos mandamientos depende toda la Ley y los Profetas» (Mt 22,40). Esta afirmación se encuentra solo en el Evangelio de Mateo. Para los lectores judeocristianos de Mateo, este «gran mandamiento» constituía la síntesis de toda la ley mosaica. Proporcionaba también los títulos tradicionales posteriores de los dos subgrupos de los Diez Mandamientos: «el amor a Dios» era el título del primer grupo, y «el amor al prójimo», el del segundo.

Este doble gran mandamiento plantea al menos dos interrogantes: ¿qué significa «como a ti mismo»? ¿Y el mandamiento del amor sustituye a los Diez Mandamientos? El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo ha sido interpretado generalmente como el deber de amar a nuestro prójimo no menos de lo que nos amamos a nosotros mismos, con la conclusión —bastante ambigua— por parte de muchos de que así la Biblia nos justifica indirectamente para amarnos de hecho a nosotros mismos.

Alternativamente, y preferiblemente, deberíamos entender el precepto de amar al prójimo como a uno mismo en el sentido de identificar al prójimo con nosotros mismos, como parte de nosotros, como un hermano israelita, según la versión original del Levítico.

La necesidad de amar al prójimo se reafirma también en otros pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, en las cuales se establece un vínculo entre el precepto del amor al prójimo y los Diez Mandamientos, que arroja luz sobre ambos. En un pasaje particularmente significativo, Pablo escribe a los Romanos: «Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo: el que ama al prójimo ya cumplió toda la Ley. Porque los mandamientos: No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro, se resumen en este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la Ley» (Rm 13,8-10). En la carta a los Gálatas (5,13-14), Pablo observa de forma similar: «Háganse más bien servidores los unos de los otros, por medio del amor. Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo».

En otras palabras, el precepto de amar al prójimo no sustituye a los Diez Mandamientos. Los resume, los respeta y explica su finalidad: ellos «son formas de expresar» el amor al prójimo. La llamada «ética de la situación» de Joseph Fletcher, en su tiempo de moda y ahora superada, que reducía toda la moral a actuar en función del «mayor bienestar del prójimo y del mayor número posible de personas», no lograba explicar cuál debía ser esa acción en beneficio del prójimo en las diferentes situaciones[5]. Lo que está implícito aquí en las palabras de Pablo es que, si se examina la mejor manera de amar al prójimo, se llega a la necesidad de no hacerle daño, sino de respetar su vida, su libertad, su reputación, su matrimonio y su propiedad. En otras palabras, como dijo Jesús al joven rico: «cumple los mandamientos».

Como reconocería mucho más tarde Tomás de Aquino, amar a alguien significa desear lo que es bueno para él[6]. O, como afirma Santiago 2,8: «Si ustedes cumplen la Ley por excelencia que está en la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, proceden bien».

El mandamiento «nuevo»

La enseñanza moral de Jesús no termina con la identificación del gran mandamiento con aquel del que dependen «toda la Ley y los Profetas»; en el Evangelio de Juan va más allá, dando a sus discípulos un mandamiento «nuevo». El discurso de despedida de Jesús durante la Última Cena, tal como se presenta en el Evangelio de Juan, ha fascinado a los lectores, pero también los ha desconcertado. Al igual que otros discursos de Jesús recogidos en el cuarto Evangelio, el texto contiene rupturas enigmáticas, interrupciones y repeticiones. Entre las muchas explicaciones propuestas para la estructura de este texto, Raymond Brown adopta la relativamente simple hipótesis de que fue escrito dos veces por el evangelista y luego reelaborado por otro miembro de la comunidad joánica[7].

Una de las conclusiones es que, en ocasiones, se presentan dos versiones de la misma «unidad» una junto a la otra, en contextos ligeramente diferentes, orientados a responder a situaciones distintas: una práctica de duplicar pasajes, en lugar de preferir la que nos es más familiar en el Pentateuco.

Brown señala que «lo que se dice en el discurso final en 14,1-31 se repite en gran medida en 16,4-33»[8].

Para Pheme Perkins, «parece que los discursos de la Última Cena fueron ampliados durante las distintas ediciones del Evangelio y, de este modo, representan adecuadamente diferentes situaciones de la historia posterior de la comunidad joánica»[9].

Como ejemplo de lo dicho, resulta interesante notar que, durante su discurso en la Última Cena, Jesús instruye a los apóstoles sobre el amor al prójimo como él los ha amado en dos pasajes distintos, y que el contexto es diferente en ambos casos.

El primer pasaje se encuentra en Juan 13,33-36: «“Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los otros”. Simón Pedro le dijo: “Señor, ¿a dónde vas?”». Perkins señala que «el mandamiento no encaja del todo con el contexto, dado que lo que sigue se refiere al tema de la partida de Jesús»[10]. Pero la ubicación del mandamiento aquí parece intencional. El contexto de la inminente partida de Jesús parece ser la razón por la que él da en este momento su mandamiento a los apóstoles. El significado no es que su amor mutuo deba ser tan grande como el amor que Jesús les tiene (es decir, «en la medida en que yo os he amado»), sino que, en esta nueva situación en la que el Señor los dejará, conviene que les dé un mandamiento nuevo: así como él los ha amado mientras estuvo con ellos, a partir de ahora ellos deben reemplazar a Jesús en el amor y el cuidado mutuo. Uno de los motivos por los que parece haber sido escrito el Evangelio de Juan era intentar recomponer las dolorosas divisiones que existían en la comunidad joánica (como podemos observar en la Primera carta de Juan). Por tanto, el evangelista pudo haber elegido mostrar aquí a Jesús exhortando a todos sus futuros discípulos a mediar su amor constante entre ellos después de su partida, y así mantener la unidad por la que orará. Juan 13,33-36 es, de hecho, el único pasaje en el Evangelio de Juan en el que Jesús llama «nuevo» al mandamiento que da a los apóstoles.

APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES

En el segundo pasaje en que Jesús ordena a sus discípulos que se amen los unos a los otros «como yo os he amado» (Jn 15,12-17), no se refiere a él como un mandamiento «nuevo». El contexto no es la próxima partida de Jesús, sino su entrega de la vida por sus discípulos, ofreciéndoles esto como ejemplo del modo en que, en el futuro, deberán dedicarse plenamente los unos a los otros: «Este es mi mandamiento: Amense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos […]. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros» (Jn 15,12-17).

¿Por qué llamarlo «nuevo»?

Se han propuesto varias razones para explicar por qué Jesús dio un «mandamiento nuevo» a sus discípulos. La explicación más sencilla, pero menos verosímil, es que simplemente lo añadió a los Diez Mandamientos que Dios dio a Israel a través de Moisés. Otra hipótesis más interesante, aunque igualmente improbable, es que, al exhortar a los discípulos a amarse mutuamente, Jesús no hizo más que reiterar el «gran mandamiento» de amar al prójimo como a uno mismo, que, como vimos, él mencionó en respuesta a la pregunta sobre cuál era el primero de los Diez Mandamientos.

Sin embargo, el mandamiento nuevo no consiste en que los discípulos de Jesús deban amarse entre sí, sino en que deben amarse «como yo los he amado». Esta parece ser una nueva e importante característica del mensaje moral de Jesús. Revela que la norma y el ejemplo supremo del amor cristiano debe ser el amor que Jesús mismo ha mostrado a sus discípulos. Y esto, históricamente, se desarrollará en una intensa espiritualidad de la imitación de Cristo y de su seguimiento. Perkins explica, por tanto, que «este mandamiento es “nuevo” porque no se basa en los mandamientos del amor de la tradición judía (por ejemplo, Lv 19,18; 1QS 1,9-11), sino en la entrega de sí mismo realizada por Jesús»[11].

No obstante, este mandamiento «nuevo» a veces es considerado sorprendentemente exclusivo, y parece diferir del «gran mandamiento», ya que ordena a los discípulos amarse solo entre ellos, en lugar de amar a todo el prójimo. Pero conviene recordar que el discurso de la Última Cena pronunciado por Jesús en el Evangelio de Juan a veces mira hacia la inminente pasión y muerte de Jesús, y otras veces parece mirar hacia atrás, desde la resurrección, al cumplimiento de su misión, tanto que, como explicó C. H. Dodd, «en realidad es el Cristo resucitado y glorificado quien habla»[12].

Esto puede ayudarnos a comprender por qué el mandamiento de «amarse los unos a los otros» parece casi exclusivo, como si debiera observarse solo entre los discípulos, en contraste con el gran mandamiento, que ordena amar al prójimo sin excepciones. En este discurso, es como si el Cristo resucitado se dirigiera a la comunidad para la cual Juan escribió su Evangelio, y la instruyera sobre cómo afrontar sus problemas y conflictos. Como en toda sociedad, una legislación que reafirma la prohibición de una determinada conducta suele indicar que esa conducta era prevalente en esa sociedad.

En su Evangelio y en sus Cartas, Juan (ya sea como autor o como fuente) escribe con tanta insistencia sobre la necesidad del amor mutuo y la unidad entre los discípulos de Jesús que da la impresión de que tales virtudes estaban ausentes en su Iglesia, y que el discurso de la Última Cena constituye una exhortación del Señor resucitado a remediar esa triste situación.

La ley de la nueva alianza

Finalmente, una interpretación particularmente interesante asocia el mandamiento «nuevo» con la nueva alianza. Como observa Brown, el evangelista, al hablar del amor como un mandamiento nuevo, «da a entender que concibe este episodio de la Última Cena en términos de una alianza»[13]. En el Antiguo Testamento, la alianza y los mandamientos están estrechamente vinculados entre sí: «El Señor dijo a Moisés: “consigna por escrito estas palabras, porque ellas son las cláusulas de la alianza que yo hago contigo y con Israel”. […] Escribió [el Señor] sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los diez Mandamientos» (Ex 34,27-28; cf. Dt 4,13). La parte que correspondía a Israel en esta alianza con el Señor era obedecer fielmente sus mandamientos; a cambio, el Señor continuaría protegiendo y sosteniendo a su pueblo hasta llegar —y dentro— de la Tierra Prometida. Sin embargo, como consecuencia de la reiterada infidelidad de Israel a la alianza, tanto en el desierto como después, ya establecidos en la Tierra Prometida, Dios permitió que Israel fuera conquistado y llevado al exilio. A partir de entonces, los profetas comenzaron a hablar de otra alianza que Dios establecería con su pueblo fiel: «Llegarán los días –oráculo del Señor– en que estableceré una nueva Alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la Alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto, mi Alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño –oráculo del Señor–. Esta es la Alianza que estableceré con la casa de Israel, después de aquellos días –oráculo del Señor–: pondré mi Ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi Pueblo» (Jer 31,31-33).

La nueva alianza entre Dios y el pueblo elegido, anunciada por Jeremías, no es otra que la que Jesús declaró inaugurar en la Última Cena, cuando, según Marcos, tomó la copa de vino y dijo: «Esta es mi sangre, la sangra de la alianza, que se derrama por muchos» (Mc 14,24). Esta afirmación se repite en Lucas con estas palabras: «Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes» (Lc 22,20; cf. 1 Cor 11,25).

El Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática sobre la Iglesia, después de citar Jr 31,31-34, vincula así la nueva alianza con este nuevo mandamiento: «Cristo instituyó este nuevo pacto, es decir, la nueva alianza en su sangre (cf. 1 Cor 11,25), convocando al pueblo tanto de los judíos como de las naciones, para que se fundiera en unidad no según la carne, sino en el Espíritu, y constituyera el nuevo pueblo de Dios. […] Este pueblo mesiánico […] tiene como ley el nuevo precepto de amar como el mismo Cristo nos ha amado (cf. Jn 13,34). Y finalmente, tiene como fin el Reino de Dios, inaugurado en la tierra por el mismo Dios, y que debe seguir extendiéndose hasta que, al final de los tiempos, sea llevado a su plenitud por Él, cuando aparezca Cristo, nuestra vida»[14].

Jesús es, por tanto, el mediador enviado por Dios y el autor de la nueva alianza (cf. Hb 12,24). Así como la alianza del Sinaí, mediada por Moisés, contenía los Diez Mandamientos como parte integrante de la voluntad de Dios, también en este caso la nueva alianza necesita un mandamiento nuevo como su ley fundamental. Aquellos que representan la otra parte contratante —el nuevo pueblo de Dios— deben ahora amarse mutuamente como Jesús los ha amado. El modelo del amor de los discípulos es el acto supremo del amor de Jesús: el sacrificio de su propia vida. Ese modelo es mucho más que un simple ejemplo externo a imitar. Al transformar al creyente, este se realizará plenamente cuando, después de su partida, Jesús envíe su Espíritu para formar la nueva comunidad de la alianza: la Iglesia de Cristo. Entonces, gracias al amor que se manifiesten mutuamente, los cristianos serán claramente reconocibles y, como había predicho Jesús, «en esto todos reconocerán que son mis discípulos» (Jn 13,35).

-

Una buena introducción general a los Mandamientos en la Biblia es la de J. J. Stamm – M. E. Andrew, The Ten Commandments in Recent Research, Londres, SCM, 2012. ↑

-

Cf. Ex 20–23; Dt 12–26. ↑

-

Cf. J. Mahoney, The Challenge of Human Rights. Origin, Development, and Significance, Oxford, Blackwell, 2007, 3-5. ↑

-

B. T. Viviano, «Il Vangelo secondo Matteo», en R. E. Brown – J. A. Fitzmyer – R. E. Murphy (edd.), Nuovo grande commentario biblico, Brescia, Queriniana, 1997, 869. ↑

-

Cf. J. Fletcher, Situation Ethics: the New Morality, Filadelfia, Westminster Press, 1966 ↑

-

Cf. Tomás de Aquino, s., Summa Theologiae, I-II, 26, 4. ↑

-

Cf. R. E. Brown, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, 2 voll., Asís, cittadella, 1979. ↑

-

Ibid., vol. 1, XXIV. ↑

-

Ph. Perkins, «Il Vangelo secondo Giovanni», en R. E. Brown – J. A. Fitzmyer – R. E. Murphy (edd.), Nuovo grande commentario biblico, cit., 1273. ↑

-

Ibid., 1276. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ch. H. Dodd, L’interpretazione del quarto Vangelo, Brescia, Paideia, 1974, 486. ↑

-

R. E. Brown, Giovanni…, cit., vol. 2, 734. ↑

-

Concilio Ecuménico Vaticano II, Lumen gentium, n. 9. ↑

Copyright © La Civiltà Cattolica 2025

Reproducción reservada