En 2025, la Iglesia celebra los sesenta años del Concilio Vaticano II y de la declaración sobre sus relaciones con las religiones no cristianas, Nostra aetate. Hasta ese momento, los no cristianos habían sido considerados como perdidos en la superstición y en la ignorancia, pero Nostra aetate marcó el inicio de un enfoque que promovía el diálogo permanente como parte integrante del testimonio católico de la verdad de la fe cristiana. La elaboración del documento lleva la impronta del encuentro entre el jesuita alemán Augustin Bea, nombrado por el Papa presidente del Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y Máximo IV Saigh, patriarca de Antioquía de los Melquitas. El diálogo contemporáneo entre la Iglesia católica y el pueblo judío conserva la huella de las perspectivas elaboradas por ellos en el momento en que la Iglesia comenzaba a formular una posición que afirmara tanto el diálogo con los judíos como la conciencia de la trágica suerte de los palestinos.

Orígenes

La declaración Nostra aetate nació en el contexto posterior a la Shoah, es decir, al intento por parte de la Alemania nazi de aniquilar a los judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, la Iglesia tuvo que empezar a confrontarse con la dolorosa cuestión de hasta qué punto el discurso cristiano tradicional sobre el pueblo judío podía haber contribuido al arraigo del antisemitismo contemporáneo. El 28 de octubre de 1958, Angelo Roncalli se convirtió en el papa Juan XXIII. Roncalli había pasado los años anteriores y los de la Segunda Guerra Mundial en Bulgaria, Grecia, Turquía y Francia como representante diplomático de la Santa Sede. Era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo a los judíos, y se le atribuye el mérito de haber salvado a miles de ellos.

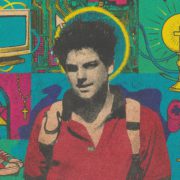

En un principio, el Papa no tenía la intención de llevar la cuestión del pueblo judío a la atención del Concilio que estaba proyectando y que cambiaría el rostro de la Iglesia en el mundo moderno. La idea de un documento sobre los judíos surgió en su mente durante una audiencia privada, el 13 de junio de 1960. Ese día, poco después de nombrar a Augustin Bea presidente del Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, se reunió con el historiador y educador judío francés Jules Isaac, quien le entregó lo que había escrito sobre la enseñanza cristiana del desprecio hacia el pueblo judío. Más tarde, Isaac comentó: «Varias veces durante mi breve discurso él mostró comprensión y simpatía. […] Entonces le pregunto si puedo llevarme conmigo un poco de esperanza. Él exclama: “¡Tienes derecho a más que una esperanza!”»[1].

El Papa envió a Isaac donde Bea, biblista especializado en el Antiguo Testamento y su consejero de confianza, y en septiembre de 1960 este último recibió el encargo de preparar un documento sobre el pueblo judío. Más tarde Bea escribió, en sintonía con los sentimientos del Papa: «El problema bimilenario, tan antiguo como el mismo cristianismo, de las relaciones de la Iglesia con el pueblo judío se ha vuelto más agudo y, por lo tanto, se ha impuesto a la atención del Concilio Ecuménico Vaticano II, sobre todo por el espantoso exterminio de millones de judíos a manos del régimen nazi en Alemania»[2]. Este preveía que el documento no solo condenaría el antisemitismo, sino que también llamaría la atención sobre las raíces judías de la Iglesia y promovería un diálogo entre judíos y católicos.

Aunque las discusiones sobre los judíos, posteriores al encuentro con Isaac, debían permanecer reservadas, Bea se confió a un periodista, quien publicó la noticia del cambio de actitud de la Iglesia hacia los judíos, suscitando ya entonces una primera reacción negativa en Medio Oriente[3].

Reacciones en Medio Oriente

La resistencia a un documento sobre los judíos se manifestó en tres formas diferentes. Ante todo, la de los antisemitas clásicos, contrarios a cualquier atenuación de la enseñanza de la Iglesia, porque consideraban al pueblo judío enemigo de la humanidad y de la fe cristiana. A esta se sumaba la oposición de los tradicionalistas, que por principio rechazaban cualquier cambio en la doctrina eclesial. Finalmente, estaban quienes rechazaban un acercamiento a los judíos a causa del conflicto aún en curso en Medio Oriente. Estos señalaban que en el centro de ese conflicto había un Estado, Israel, que se definía como judío, y un pueblo, el palestino, que había quedado sin patria tras la fundación del Estado de Israel en 1948, una tragedia que había sumido a todo el Medio Oriente en el caos. En algunos casos, el antisemitismo, la resistencia al cambio y la preocupación por la justicia y la paz en Medio Oriente iban de la mano.

De hecho, en la historiografía posterior al Concilio, algunos han acusado a Máximo IV y a los obispos de Medio Oriente de antisemitismo o de tradicionalismo debido a su oposición a la formulación del documento sobre los judíos[4]. Otros han explicado dicha oposición como enraizada en el temor a las reacciones de parte de los musulmanes ante una actitud positiva hacia los judíos: reacciones que habrían podido provocar persecuciones contra los cristianos en los países árabes en guerra con Israel[5]. Por su parte, los países árabes e Israel ejercieron presiones para asegurarse un resultado favorable a sus respectivas causas, manteniendo contactos con los participantes en el Concilio que apoyaban opciones políticas convenientes a sus intereses.

Todos estos factores influyeron en parte en las posiciones expresadas por los prelados de Medio Oriente durante el Concilio. Sin embargo, las opiniones de Máximo IV y su evolución a lo largo de los trabajos mostraban el intento de afrontar la formulación de una posición eclesial que tuviera en cuenta la complejidad del conjunto. Dentro de la Iglesia, Máximo IV (junto con sus colegas de Medio Oriente) y Bea (con sus colaboradores europeos y norteamericanos) llevaron a cabo un diálogo constructivo que transformó el documento sobre los judíos en la Nostra aetate. El encuentro entre Bea, adalid del compromiso hacia una nueva relación con el pueblo judío, y Máximo IV, que representaba la preocupación por Medio Oriente y por los palestinos, ha marcado la relación judeo-católica de los últimos sesenta años.

Máximo IV, nombrado miembro de la Comisión Central Preparatoria – encargada por el papa Juan XXIII de sentar las bases para el Concilio en junio de 1960 –, fue sin duda la figura más representativa entre los Padres conciliares del mundo árabe[6]. Su postura frente a la cuestión judía no estaba dictada solo por su perspectiva de árabe sirio y de guía espiritual de la comunidad greco-católica —que incluía también a greco-católicos palestinos desplazados en 1948—; era también portavoz de los católicos no europeos y no latinos, que reivindicaban el derecho a ser escuchados por las cúpulas eclesiales todavía predominantemente europeas y latinas. Rechazando hablar en latín, Máximo IV intervino con firmeza, en francés, para defender los derechos e intereses no solo de los greco-católicos, sino también de los no europeos en general. Al mismo tiempo, fue partidario de las demandas de reforma destinadas a conducir a la Iglesia hacia el mundo moderno.

Inscríbete a la newsletter

Con respecto al documento sobre los judíos, en una nota a la comisión central que organizaba el Concilio, declaró en 1962: «Comprendemos muy bien las razones que han motivado la propuesta de este “decreto” \[sobre los judíos]. La Iglesia tiene el deber hacia sí misma de reconocer las glorias, las promesas y la misión del pueblo judío. Tiene también el deber hacia sí misma de eliminar de su liturgia, de los pensamientos y de las acciones de sus fieles toda huella de desprecio, venganza o discriminación racial contra el pueblo judío»[7]. No obstante, Máximo IV insistía en que se debía establecer una clara distinción entre los judíos y el Estado de Israel; este último «debe ser tratado según los mismos criterios que regulan las relaciones entre la Iglesia y las sociedades civiles, sin ningún privilegio o consideración especial por parte de la Iglesia»[8]. Además, proponía «preparar un decreto análogo respecto al islam y a las otras religiones monoteístas. Los cristianos que mantienen frecuentes relaciones con los seguidores de estas religiones estarían contentos de conocer alguna enseñanza positiva de la Iglesia sobre ellas, que vaya más allá de la mera y simple condena como “errores”»[9]. En agosto de 1962, el Sínodo greco-católico publicó un manifiesto en el que se afirmaba que la fe en Cristo imponía a los cristianos no «alimentar odio ni rencor contra nadie»; sin embargo, «la justicia, la humanidad y el patriotismo les imponen el deber de estar al lado de sus hermanos, los árabes de Palestina, reconociendo su derecho a regresar a su tierra y a la tierra de sus antepasados»[10].

El encuentro entre la convicción, prevalente en Europa y en Norteamérica, de que la Iglesia debía promover una enseñanza de respeto hacia el pueblo judío y la resistencia prevalente en Medio Oriente, donde los judíos eran identificados con el poder militar del Estado de Israel y con la tragedia de los palestinos, constituye un ejemplo significativo de la globalización de la Iglesia. El teólogo católico Karl Rahner sostuvo que el Concilio Vaticano II fue «el primer gran acontecimiento oficial en el que la Iglesia se comprendió a sí misma precisamente como Iglesia universal \[…]; una Iglesia universal en cuanto tal comienza a actuar gracias al influjo recíproco ejercido por todos sus componentes»[11].

Un diálogo difícil

El documento sobre los judíos fue presentado únicamente en la segunda sesión del Concilio, en 1963[12]. Tras la muerte de Juan XXIII, en junio de 1963, su sucesor, Pablo VI, confirmó el proyecto. Sin embargo, se hizo evidente que el nuevo Pontífice tenía una visión más amplia de lo que el diálogo podía significar en el mundo moderno. En septiembre de 1963, al abrir la segunda sesión del Concilio, Pablo VI afirmó que la Iglesia «mira más allá de su propia esfera y ve las otras religiones que conservan el sentido y el concepto de Dios, único, creador, providente, sumo y trascendente, que tributan a Dios un culto con actos de sincera piedad y que fundan sobre estas creencias y prácticas los principios de la vida moral y social»[13]. Su compromiso con el diálogo estaba guiado en parte por la intuición del gran islamólogo francés Louis Massignon, cuya influencia en el Concilio, respecto a la actitud de la Iglesia hacia los musulmanes, puede compararse con la ejercida por Isaac en lo relativo a la posición de la Iglesia hacia el pueblo judío.

En noviembre de 1963, Bea presentó el documento sobre los judíos como parte del esquema sobre el ecumenismo. Ya consciente de la sensibilidad de los medio-orientales, aseguró al Concilio que el texto sobre el pueblo judío no hacía ninguna referencia a la cuestión nacional o política: «No se trata —dijo— de una cuestión nacional o política, y en especial no se trata de un reconocimiento del Estado de Israel por parte de la Santa Sede. Ninguna de tales cuestiones es tratada ni mencionada en modo alguno en el esquema, sino que se aborda una cuestión de orden puramente religioso»[14]. A pesar de ello, los prelados de Medio Oriente expresaron su oposición y tomaron la palabra, uno tras otro, en la sesión. Entre ellos estaba también Máximo IV, quien reiteró: «Si se habla de los judíos, se debe hablar también de las otras religiones no cristianas, y sobre todo de los musulmanes, que son 400 millones y entre los cuales vivimos como minoría»[15]. Más tarde Bea admitiría: «Fueron sobre todo los Padres Conciliares del Cercano Oriente quienes pidieron que se hablara también del islam. Otros, sin embargo, yendo más allá, pidieron un planteamiento completamente general, de modo que comprendiera a todas las religiones no cristianas»[16].

Una nueva perspectiva

La segunda sesión del Concilio concluyó con un anuncio clamoroso: Pablo VI viajaría a Tierra Santa en enero de 1964. Era la primera vez que un Papa salía de Italia en más de 150 años. La tercera sesión del Concilio —de septiembre a noviembre de 1964— estaría fuertemente influida por la visión de Pablo VI sobre el diálogo con el mundo entero. En su primera encíclica, Ecclesiam suam, publicada en agosto de 1964, el Papa trazaba los círculos concéntricos de la humanidad con los cuales la Iglesia está llamada a entrar en diálogo interreligioso. Escribía: «Vemos dibujarse otro círculo, también inmenso, pero menos lejano de nosotros: es, antes que nada, el de los hombres que adoran al Dios único y supremo, al mismo que nosotros adoramos; aludimos a los hijos del pueblo hebreo, dignos de nuestro afectuoso respeto, fieles a la religión que nosotros llamamos del Antiguo Testamento; y luego a los adoradores de Dios según concepción de la religión monoteísta, especialmente de la musulmana, merecedores de admiración por todo lo que en su culto de Dios hay de verdadero y de bueno, y después todavía, a los seguidores de las grandes religiones afroasiáticas»[17].

Poco antes de la convocatoria de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, el Sínodo greco-católico envió una nota a la comisión organizadora del Concilio respecto al documento sobre los judíos, en la que se decía: «No tenemos ninguna objeción fundamental, en el plano teológico, contra este borrador de declaración. Pero, desde un punto de vista práctico, consideramos que debe añadirse […] un último párrafo con la siguiente formulación: “Este santo Concilio desea subrayar que la presente declaración —que es un acto puramente religioso, inspirado únicamente por consideraciones teológicas— no tiene ninguna motivación ni ningún fin político. Este santo Concilio condena de antemano cualquier interpretación tendenciosa que intente atribuir a la presente declaración un significado político, a favor o en contra de cualquiera”»[18]. Durante la sesión, el arzobispo greco-católico de Damasco, Joseph Tawil, estrecho colaborador de Máximo IV, observó que no era oportuno que, cuando «precisamente un millón de árabes fueron injusta y violentamente expulsados de sus tierras», la Iglesia se concentrara en la cuestión judía[19]. Subrayó que «la Iglesia debe […] tratar el judaísmo en un contexto espiritual y religioso. El Concilio no debe intervenir en cuestiones civiles y políticas»[20].

El 25 de septiembre de 1964, Bea volvió a tomar la palabra ante el Concilio. Sostuvo que el documento sobre los judíos era «requerido principalmente por la fidelidad de la Iglesia al seguir el ejemplo del amor de Cristo y de los Apóstoles hacia este pueblo. Sin embargo […] no deben pasarse por alto estas razones más bien externas»[21]. Aunque gran parte de su intervención estuvo dedicada a cuestiones teológicas, en particular al uso del término «deicidio» para describir al pueblo judío, explicó también las adiciones al texto relativas a los musulmanes. El documento, que iba tomando forma, sería publicado como declaración separada, y ya no como parte de la declaración conciliar sobre el ecumenismo. Además, Bea precisó que se estaba teniendo en cuenta la posición de los prelados de Medio Oriente. Explicó que la cuestión del pueblo judío era religiosa y no política: «Aquí no hablamos del sionismo ni del Estado político de Israel, sino de los seguidores de la religión mosaica, dondequiera que se encuentren en el mundo. Tampoco se trata de colmar de alabanzas y honores al pueblo judío, de exaltarlo por encima de las demás naciones y de atribuirle ciertos privilegios»[22]. No obstante, insistió en que la cuestión era tan importante «que vale la pena exponernos incluso al peligro de que algunos tal vez abusen de esta Declaración con fines políticos. Se trata, en efecto, de nuestros deberes hacia la verdad y la justicia»[23].

Al término de la tercera sesión, Máximo IV publicó una reacción detallada respecto a los trabajos conciliares: «La Iglesia católica —escribió— hoy está en posición de diálogo: diálogo consigo misma, diálogo con las otras Iglesias, diálogo con el mundo que tiene sus múltiples problemas humanos y sociales, diálogo con cualquiera que busque a Dios a su manera. Y este diálogo apunta a reforzar la solidaridad humana y la unidad de la familia de Dios, en el camino hacia la finalidad de su existencia». Luego añadió: «Los países árabes, desde que el sionismo se constituyó en Estado en Palestina, han sabido distinguir el judaísmo como religión del judaísmo sionista como movimiento político. Han respetado al primero y combatido al segundo»[24].

En un comunicado del 31 de diciembre de 1964, Máximo IV reiteró: «El Secretariado [para la promoción de la unidad de los cristianos] y el episcopado mundial no pueden ignorar que existe un Estado que se define como Israel; que este Estado pretende encarnar al judaísmo; que cuanto se dice sobre el judaísmo como religión es inevitablemente interpretado por Israel como dicho sobre sí mismo en cuanto Estado y movimiento sionista mundial; que toda declaración en favor del judaísmo como religión es aprovechada por Israel como un apoyo indirecto a la política imperialista y expansionista del sionismo mundial contra los países árabes». Además, el Patriarca afirmó: «Nadie duda de que el Concilio no desee esta interpretación, pero Israel sí la desea, y los Padres del Concilio, en cuanto responsables y realistas, no deben prestarse a tal maniobra, sobre todo en las circunstancias en que la tensión entre los Estados árabes e Israel está en su nivel máximo»[25].

APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES

El fruto del diálogo

En el período entre la tercera y la cuarta sesión del Concilio Vaticano II aún quedaba mucho por hacer, tanto para afirmar la necesidad de publicar el documento que marcaría un nuevo inicio en las relaciones con el pueblo judío, como para tranquilizar a los árabes sobre el hecho de que no constituía una aprobación de las aspiraciones políticas israelíes en Medio Oriente.

Inmediatamente después del cierre de la tercera sesión, Pablo VI viajó a India. Oficialmente, el viaje estaba motivado por su participación en un Congreso Eucarístico, pero también señalaba el nuevo espíritu de diálogo con hindúes, budistas y musulmanes. Durante el viaje, el Papa se detuvo una hora en Beirut para encontrarse con líderes políticos y religiosos, algunos de los cuales seguían con profunda preocupación la discusión sobre el documento sobre los judíos y sus implicaciones para Medio Oriente. Poco después, el Pontífice envió una carta a los patriarcas católicos y ortodoxos de Oriente, elogiando sus Iglesias y expresando respeto por la civilización árabe y por el papel del diálogo cristiano-musulmán[26].

En la primavera y el verano de 1965, Pablo VI envió una delegación encabezada por el obispo Johannes Willebrands, secretario del Secretariado para la promoción de la unidad de los cristianos, a Medio Oriente para reunirse con los líderes cristianos en Beirut, Damasco, Jerusalén y El Cairo y captar el clima general. A su regreso, el prelado holandés redactó un extenso informe, que posteriormente fue comunicado a los Padres conciliares. Willebrands no solo informó del rechazo al documento sobre los judíos por parte de todos los líderes eclesiales, católicos y no católicos, sino que también señaló el contexto mediooriental de dicho rechazo. Hablando de quienes en Europa y Norteamérica apoyaban el documento, escribió: «No se conoce la tensión política y religiosa en Medio Oriente, ni se es consciente de la gravedad de la situación en esos países. Es demasiado fácil reducir el problema a la oposición política de algún líder árabe. Estamos convencidos de que, veinte años después de Auschwitz, la Iglesia —y en particular el Concilio— no puede permanecer en silencio sobre el antisemitismo. Reconocemos las motivaciones religiosas del antisemitismo y deseamos un nuevo desarrollo teológico respecto al misterio de Israel, un diálogo con la teología judía y una colaboración con los judíos. Puesto que la gran mayoría de los judíos se encuentra en Occidente, este acercamiento entre cristianos y judíos es fácilmente distinguible de la cuestión política planteada por el Estado de Israel y el movimiento sionista»[27]. Willebrands dijo a sus colegas europeos y norteamericanos que quizá era necesario reevaluar todo el proyecto.

Por lo tanto, las preocupaciones de los altos responsables eclesiásticos de Medio Oriente fueron tenidas en cuenta. Durante la cuarta sesión de los trabajos conciliares, el obispo suizo François Charrière declaró que el Concilio estaba realmente escuchando tales preocupaciones: «No debemos dar la impresión de imponer decisiones a las demás Iglesias solo porque somos la mayoría numérica. La unanimidad de los patriarcas orientales y el informe de monseñor Willebrands son impresionantes. La existencia de las Iglesias orientales nos obliga a no basarnos solo en los números. Solo cuenta una realidad: las Iglesias orientales se oponen a la declaración. No podemos obligarlas a aceptar nuestras ideas… Nuestro Concilio no es un Concilio latino: es un Concilio ecuménico»[28]. Máximo IV, complacido de que la voz de los prelados de Medio Oriente fuera escuchada, comenzó a moderar su posición y apoyó la aprobación de un texto reformulado, ejerciendo también su influencia persuasiva sobre sus colegas medioorientales[29].

El fruto del diálogo entre Bea (y sus colaboradores) y Máximo IV (y sus colegas) fue considerable. En particular, el documento sobre los judíos se incluyó en un contexto más amplio, relativo a la actitud de la Iglesia frente a la pluralidad de religiones no cristianas. El extenso párrafo 4 sobre los judíos fue precedido por un párrafo 3, más breve pero no menos revolucionario, sobre la actitud de la Iglesia hacia los musulmanes, definido como de «estimación». Uno de los principales redactores del párrafo sobre los musulmanes fue Georges Anawati, un dominico egipcio que Bea había querido en el Secretariado para la promoción de la unidad de los cristianos como asesor para las Iglesias orientales. Este desempeñó un papel esencial en el desarrollo del diálogo con los musulmanes[30]. Además, el párrafo 4 de Nostra aetate, sobre la actitud hacia el pueblo judío, afirmaba que «la Iglesia, que reprueba cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio común con los judíos, e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos». La actitud de la Iglesia hacia el pueblo judío está enraizada en el Evangelio y no puede reducirse a motivaciones políticas. Expresada en pocas palabras —«no por razones políticas»—, esta perspectiva fundamental orientó el posterior diálogo de la Iglesia con el pueblo judío.

Cuando el 14 de octubre de 1965 presentó el texto reformulado, Bea reconoció el proceso de aprendizaje que se había desarrollado en el diálogo interno entre los obispos europeos y norteamericanos y los de Medio Oriente: «Todos estos esfuerzos tenían como objetivo dos cosas: 1) evitar, en la medida de lo posible, cualquier interpretación menos exacta respecto a la doctrina teológica propuesta en el esquema; 2) asegurar que la naturaleza exclusivamente religiosa del esquema se expresara claramente, de modo que por todos los medios se cerrara el camino a cualquier interpretación política»[31]. El largo proceso, durante el cual los obispos árabes llegaron a aceptar un documento que trataba del judaísmo entre las religiones y los obispos europeos se mostraron dispuestos a escuchar las preocupaciones de la Iglesia en Medio Oriente, culminó con la promulgación de la declaración conocida como Nostra aetate, el 28 de octubre de 1965.

Conclusión

Bea afirmó: «A esta Declaración se le puede aplicar con toda justicia la imagen bíblica del grano de mostaza. Al principio, de hecho, se trataba de una simple declaración breve que concernía la actitud de los cristianos hacia el pueblo judío. Con el paso del tiempo, y sobre todo a causa de la discusión sostenida en esta aula, ese grano, gracias a su mérito, ha logrado convertirse casi en un árbol, sobre el que muchos pájaros ya encuentran su nido; es decir, en él, al menos de algún modo, todas las religiones no cristianas ocupan su lugar casi del mismo modo en que el Sumo Pontífice reinante felizmente abraza a todos los no cristianos en la Encíclica Ecclesiam Suam»[32].

No menos importante que la formulación de Nostra aetate para la vida de la Iglesia fue el proceso mediante el cual la Iglesia latina se abrió a un fructífero diálogo con las diversas Iglesias orientales, ampliando la comprensión que la Iglesia tiene de sí misma como verdaderamente católica. En noviembre de 1964, el Concilio publicó un decreto sobre la comunión entre la Iglesia latina de Occidente y las Iglesias católicas de Oriente, Orientalium Ecclesiarum, afirmando que «el Santo Sínodo se alegra extraordinariamente de la fructuosa y activa colaboración entre las Iglesias católicas de Oriente y Occidente»[33]. Máximo IV y Bea fueron pioneros de este continuo proceso de escucha y aprendizaje mutuo.

En 1985, veinte años después de la publicación de Nostra aetate, la Iglesia aclaró aún más cómo el compromiso en un diálogo constructivo con el pueblo judío debía distinguirse de las cuestiones diplomáticas y políticas relacionadas con el Estado de Israel y el pueblo palestino. Los católicos pueden ciertamente comprender el apego religioso de los judíos a la tierra de Israel, pero Israel como Estado debe estar sujeto al derecho internacional. «Se invita a los cristianos a comprender este vínculo religioso, que hunde sus raíces en la tradición bíblica, sin que por ello deban adoptar una interpretación religiosa particular de dicha relación. […] En cuanto a la existencia del Estado de Israel y sus decisiones políticas, estas deben considerarse desde una perspectiva que no es en sí misma religiosa, sino que remite a los principios comunes del derecho internacional»[34].

Esta tensión entre el diálogo religioso, espiritual y teológico con el pueblo judío y el conflicto entre Israel y Palestina sigue estando en el centro de las relaciones entre los judíos y la Iglesia católica. En su discurso a los cristianos no católicos y a los representantes de otras religiones, al día siguiente de la inauguración de su pontificado, el papa León XIV afirmó: «Debido a las raíces judías del cristianismo, todos los cristianos tienen una relación particular con el judaísmo. La Declaración conciliar Nostra aetate (cf. n. 4) subraya la grandeza del patrimonio espiritual común entre cristianos y judíos, alentando al conocimiento y la estima mutuos. El diálogo teológico entre cristianos y judíos sigue siendo siempre importante y es muy valioso para mí. Incluso en estos tiempos difíciles, marcados por conflictos y malentendidos, es necesario continuar con entusiasmo este diálogo tan valioso»[35].

La solución de los «conflictos y malentendidos» en la relación entre la Iglesia católica y el pueblo judío se verá notablemente facilitada cuando los judíos israelíes y los árabes palestinos logren encontrar una forma de convivir en condiciones de igualdad, justicia y paz. Pablo VI, en su mensaje navideño de 1975, lanzó un llamamiento en este sentido: «Aunque conscientes de las tragedias recientes que han llevado al Pueblo Judío a buscar un resguardo seguro y protegido en un Estado soberano e independiente propio, […] quisiéramos invitar a los hijos de este Pueblo a reconocer los derechos y las legítimas aspiraciones de otro Pueblo, que también ha sufrido largamente: el pueblo palestino»[36]. Todos los Pontífices posteriores han reiterado varias veces este llamamiento.

-

J. Isaac, «Notes about a crucial meeting with John XXIII», en Council of Centers on Jewish-Christian Relations (https://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/jewish/isaac1960), 13 de junio de 1960. ↑

-

A. Bea, La Chiesa e il popolo ebraico, Brescia, Morcelliana, 2015, 7. ↑

-

Cf. J. Borelli, «Correcting the Nostra Aetate Legend: The Contested, Minimal, and Almost Failed Effort to Embrace a Tragedy and Amend Christian Attitudes Toward Jews, Muslims, and the Followers of Other Religions», en K. Ellis (ed.), Nostra Aetate, Non-Christian Religions and Interfaith Relations, Cham, Palgrave Macmillan, 2021, 31. ↑

-

Ejemplos de esta categorización se encuentran en la importante historia del Concilio, de G. Caprile (ed.), Il Concilio Vaticano II: Cronache del Concilio Vaticano II. Quarto Periodo, Roma, La Civiltà Cattolica, 1965, 277 s. ↑

-

Un ejemplo de esta posición es el libro de A. Melloni, L’altra Roma. Politica e S. Sede durante il Concilio Vaticano II (1959-1965), Bolonia, il Mulino, 2000, 310-318. ↑

-

Cf. P. Doria, Il contributo del patriarca Maximos IV Saigh e della Chiesa greco-melchita al Concilio Vaticano II, Todi (Pg), Tau, 2023. ↑

-

Cf. Máximo IV, «Chapter 14: The Church and Other Religions», in L’Église Grecque Melkite au Concile, Rabweh, Dar al-Kalima, 1967; traduzione inglese e presentazione di R. Taft (https://www.melkite.org/faith/faith-worship/chapter-14). ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid. ↑

-

Citado en S. Shofani, The Melkites at the Vatican Council II: Contribution of the Melkite Prelates to Vatican Council II, Bloomington, AuthorHouse, 2005, 106 s. ↑

-

K. Rahner, «Towards a Fundamental Theological Interpretation of Vatican II», en Theological Studies 40 (1979/4) 717. ↑

-

Los contactos judíos de Bea anunciaron que nombrarían a un funcionario civil israelí, Chaim Wardi, como representante ante la Iglesia en Roma, con la aprobación del Gobierno israelí. La medida provocó indignación tanto en el Vaticano como en Oriente Medio. La consecuencia fue la retirada del documento sobre los judíos del orden del día de la primera sesión del Concilio. ↑

-

Pablo VI, s., Alocución en la solemne apertura de la segunda sesión del Concilio Ecuménico Vaticano II, 29 de septiembre de 1963. ↑

-

A. Bea, La Chiesa e il popolo ebraico, cit., 141. ↑

-

Máximo IV, «Chapter 14: The Church and Other Religions», cit. ↑

-

A. Bea, La Chiesa e il popolo ebraico, cit., 22. ↑

-

Pablo VI, s., Encíclica Ecclesiam Suam, 6 de agosto de 1964, n. 111. ↑

-

Máximo IV, «Chapter 14: The Church and Other Religions», cit. ↑

-

Cf. «Liban – Chronique», en Proche-Orient Chrétien, 14 (1964) 368. ↑

-

S. Shofani, The Melkites at the Vatican Council II, cit., 107. ↑

-

A. Bea, La Chiesa e il popolo ebraico, cit., 147. ↑

-

Ibid., 152. ↑

-

Ibid., 153 s. ↑

-

El comunicado fue publicado en Proche-Orient Chrétien, 14 (1964) 393-396. ↑

-

Máximo IV, «Chapter 14: The Church and Other Religions», cit. ↑

-

Cf. «Una Lettera del Santo Padre ai Patriarchi con sede nei Paesi Arabi», en L’Osservatore Romano, 6 de enero de 1965. ↑

-

Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, V/3, 319 (www.archive.org/details/ASV.3/page/318/mode/2up?view=theater). ↑

-

C. Stackaruk, «Retrieving MENA Catholics’ Contributions to Nostra Aetate», tesis de doctorado, University of St. Michael’s College, 2022, 193. ↑

-

Una relación fascinante y concisa del papel de Máximo IV es la de P. Doria, Il contributo del patriarca Maximos IV Sajgh…, cit., 75-103. ↑

-

Cf. J.-J. Pérennès, Georges Anawati (1905-1994): Un chrétien égyptien devant le mystère de l’Islam, París, Cerf, 2008. ↑

-

A. Bea, La Chiesa e il popolo ebraico, cit., 160. ↑

-

Ibid., 155. ↑

-

Pablo VI, Decreto sobre las Iglesias católicas orientales Orientalium Ecclessiarum, 21 de noviembre de 1964, n. 30. ↑

-

Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, Sussidi per una corretta presentazione degli ebrei e dell’ebraismo nella predicazione e nella catechesi della Chiesa cattolica, 1985 (https://tinyurl.com/bdshvbcb). ↑

-

León XIV, Discurso a las delegaciones ecuménicas e interreligiosas, 19 de mayo de 2025. ↑

-

Pablo VI, Discorso al Sacro Collegio e alla Prelatura romana, 22 de diciembre de 1975, en www.vatican.va ↑

Copyright © La Civiltà Cattolica 2025

Reproducción reservada