En un artículo anterior se presentó a Naji al-Ali, un dibujante palestino que en sus viñetas, ya hace 30 años, pedía el fin de la guerra[1]. También en Israel hay dibujantes judíos comprometidos con la paz. Uno de los más importantes es Michel Kichka, nacido en Lieja en 1954 y emigrado a los 20 años a Jerusalén. Es autor de la reciente novela gráfica L’autre Jérusalem[2] («La otra Jerusalén»). El volumen es el último de una trilogía en la que Kichka manifiesta tanto su afecto como su preocupación por el Israel de hoy. El primero, de 2012, Deuxième Génération, ce que je n’ai pas dit à mon père[3] («La segunda generación, lo que no le dije a mi padre»), se presenta como una autobiografía, pero es también un dramático interrogante de los hijos de los sobrevivientes de la Shoah. El segundo volumen, de 2018, Falafel sauce piquante («Falafel, salsa picante»), tiene una primera parte en la que Kichka narra su propia vida en Jerusalén y una segunda que cuenta su trabajo como dibujante y su compromiso político por la paz[4]. Finalmente, en 2023, L’autre Jérusalem, también un texto autobiográfico, intenta responder a las preguntas fundamentales de su vida: por qué dibujar, por qué el humor, por qué escribir. El epílogo es un análisis inquietante sobre Israel.

«La segunda generación»

La idea de Deuxième Génération nace de la novela gráfica de Art Spiegelman, Maus[5], que relata la historia del autor sobreviviente de los campos de concentración. Kichka confiesa haberla comprado en una exposición y que, después de empezar a leerla, no pudo dejarla hasta el final[6]. Él, sin embargo, desarrolla el relato de manera distinta. Mientras Spiegelman pone en el centro la historia del padre, aunque con una actitud crítica, Kichka parte de su propia experiencia como hijo de la segunda generación para cuestionar primero el silencio del padre sobre el campo de concentración y luego su transformación en testigo público de la Shoah. El volumen está en blanco y negro, con el fin de reflejar la atmósfera triste y dramática del relato.

El padre de Kichka, sobreviviente de los campos de concentración, es el único que quedó con vida de toda la familia. De regreso en Bélgica, se casa y tiene cuatro hijos, pero no cuenta nada de su historia, salvo algún fugaz comentario: «Esta sopa me recuerda a Auschwitz. ¿Saben por qué?» «No, papá». «¡Porque allí no la teníamos!»[7]. De vez en cuando deja traslucir signos de la Shoah que no se pueden ocultar: el número grabado en el brazo, alguna pulla contra los nazis («los alemanes»), la interpretación de los éxitos escolares de los hijos como una revancha contra Hitler[8]. El subtítulo del libro, «Lo que no le dije a mi padre», indica la herida abierta por el silencio paterno que favoreció un proceso de introspección que culminó, para Michel Kichka, a los 55 años, en la creación de una novela gráfica donde narra su propia historia unida a la de su padre.

El padre sabe dibujar y pintar, y se lo enseña a Michel: «Mi amor por el dibujo –escribe el hijo– es hereditario y heredado. Me fue transmitido en la cocina de casa, […] el corazón de la vida familiar»[9]. Durante los años de escuela, Michel es admirado por su profesor por su aptitud para el dibujo. Más tarde, este descubre que su familia, durante la persecución, había escondido en el desván de la casa a algunos judíos. Por lo tanto, el maestro era hijo de uno de los «Justos entre las naciones» y tenía en gran estima al pequeño judío, tanto que le regaló un boceto del campo de concentración de Auschwitz y su autorretrato. Michel recuerda el Talmud: «Quien salva a un hombre, salva al mundo entero»[10].

A la muerte del profesor, la familia Kichka asiste al funeral y Michel descubre que aquel no era un judío practicante: no solo no frecuentaba la sinagoga ni sabía leer hebreo, sino que tampoco creía en Dios. Muchas veces había dicho: «En los campos no soportaba a los religiosos que imploraban a Dios. Si Dios hubiera existido… los campos no habrían existido jamás»[11].

Mientras tanto, Michel decide irse a vivir a Israel, donde se gradúa en artes gráficas y envía a su padre la foto del diploma: «Es una hermosa revancha contra los nazis»[12].

Otra víctima de la «Shoah»: el suicidio del hermano Charly

En Jerusalén, Kichka conoce a Olivia, su futura esposa, y se casa. De repente le llega la noticia del suicidio de su hermano menor, Charly. Nunca lo habría imaginado. Antes del funeral, un amigo lo visita y le confiesa: «Otra víctima de la Shoah»[13]. Michel no presta de inmediato atención a esas palabras, pero luego reflexiona: ¿es posible que sea consecuencia de la Shoah? ¿Y yo soy inmune? Ya había «oído hablar del síndrome de la “segunda generación”»[14].

También el padre, ya anciano, queda conmocionado por el suicidio: rompe todo reparo respecto al silencio y se convierte en una narración viviente de las penalidades en los campos de concentración. Incluso escribe libros, da conferencias en las escuelas, acompaña a grupos escolares a Auschwitz y se convierte en testigo público de la Shoah.

Para Michel es un drama. La excesiva locuacidad paterna le provoca una repulsión hacia la Shoah. Otro problema también lo atormenta, sin darle tregua: ¿por qué Charly eligió morir en silencio? Dada su fraterna amistad, ¿por qué no le escribió nada?

En Bélgica, en los días de la tragedia de su hermano, había habido una huelga de correos: Charly le había escrito, y la carta fue entregada un mes después. Finalmente Michel puede comprender algo. Con el rostro absorto y la carta en el corazón exclama: «¡Charly me ha escrito!»[15]. En la carta, el hermano le confía su propio fracaso humano, el drama de un joven padre incapaz de ser guía de sus hijos; luego concluye con una frase enigmática: «“Mamá y papá han sido un ejemplo de vida, pero no ha sido suficiente”. Él, que se había negado a hacer el servicio militar por pacifista, había escogido la vía más rápida para su propia “solución final”»[16]. La escritura y el dibujo ayudan a Michel a afrontar el trauma: «Sentía que una parte de mí había muerto con él»[17].

Mucho tiempo después, una esquela enviada –en tono de broma– por el padre a Jerusalén anuncia la muerte, ocurrida en Charleroi, de cierto «Michel Kichka», un tío del que nunca se había hablado en la familia. Entonces, comenta el hijo, no estamos solos en el mundo; y le nace el deseo de conocer a sus antepasados. Se entera de que algunos de ellos se habían trasladado de Polonia a Bélgica, otros a Londres y otros más a Israel. Una viñeta recuerda de cerca a El Principito de Saint-Exupéry: Michel, en un asteroide, le pide a su padre que le dibuje una familia[18].

Antes de morir, el padre hubiera querido que Michel lo acompañara alguna vez a Auschwitz, o al menos que participara en una de las visitas. Pero el hijo no quiere ir allí, sino a Buchenwald, el campo de concentración al que el padre llegó tras la marcha de la muerte, aquel donde murió su propio padre y donde finalmente él mismo fue liberado, aunque nunca volvió[19]. La novela gráfica termina con un epílogo en el que Michel finalmente empieza a escribir de un tirón La segunda generación: es la liberación, es la vida que renace.

«Falafel, salsa picante»

El segundo volumen de Kichka, en colores, con páginas luminosas y dinámicas, se abre con su llegada a Israel. El joven había estado allí un par de veces: la primera, para visitar a su tía Paula, que en 1932 se había trasladado desde Polonia; la segunda, para trabajar en un kibutz donde ya vivía su hermana Hannah. Tras un momento de desconcierto, el artista descubre un mundo nuevo: queda fascinado por la tierra de sus antepasados, admira los paisajes, recorre el país, logra subir a la fortaleza de Masada para ver salir el sol sobre el mar Muerto[20]. En suma, toma conciencia de su ser judío y del hecho de que sus raíces no están en Polonia ni en Bélgica, sino en Israel.

Inscríbete a la newsletter

La nueva vida comienza estudiando intensamente el hebreo, con la sorpresa de la lengua bíblica que, después de 2.000 años, renace viva[21]; redacta una guía práctica y humorística para los nuevos emigrantes; cumple con el servicio militar, donde consigue imponerse como dibujante en el ejército y descubre que es «reservista»[22]; se inscribe en la Bezalel, la Academia de Bellas Artes de Jerusalén, una de las escuelas de arte más prestigiosas del mundo. Se convierte en dibujante de cómics, trabaja para la prensa, vive como bohemio junto a su esposa Olivia.

La vida en Jerusalén parece enmarcada entre costumbres milenarias y modernidad. La tía Paula intenta explicarle: «En Israel, lo que ves no es siempre lo que piensas»[23].

Alguien le pregunta de dónde viene. De Bélgica, responde, mi familia era refugiada de Polonia. Entonces, replica el otro, eres un asquenazí. Pero él reflexiona, perplejo: «¡Increíble! En Bélgica era un judío, en Israel me he convertido en un asquenazí»[24].

En el mercado vive la experiencia de que el plato típico, el falafel con salsa picante, reina en todas partes; aprende lo que significa comer kosher y que hay que separar la carne de los lácteos. Cuando le explican que tales prescripciones vienen de la Biblia, Michel extraña la baguette con jamón asado y queso[25].

En el relato se inserta la descripción de la sociedad israelí: aparece un país distinto del que muestran los medios, a menudo reducido al conflicto israelí-palestino. Israel había sido una nación de pioneros y de sobrevivientes, pero ahora se ha convertido en «un país en guerra que aspira a la paz»[26], en una situación militarizada en progresivo deterioro. Ajeno a la política, Michel toma conciencia del valor del compromiso político.

El bautismo de fuego llega en 1982 con la guerra del Líbano, en la operación «Paz en Galilea», tristemente famosa por la masacre de los refugiados palestinos en Sabra y Shatila a manos de las milicias cristianas, bajo los ojos del ejército israelí. Su esposa, en cambio, se manifiesta por la paz contra esa misma guerra, «una guerra de más»[27]. En febrero de 1983, en Jerusalén, otra marcha pacifista: ella forma parte del servicio de orden, cuando manifestantes de extrema derecha atacan la manifestación. Michel, preocupado, se entera de los enfrentamientos por televisión: incluso hay un muerto. ¿Cuál será la suerte de Olivia? Finalmente, ella regresa a casa muy tarde, viva, pero maltrecha por los golpes recibidos. Desde aquel día nace una fractura, aún abierta, en la sociedad israelí.

El 4 de noviembre de 1995 es asesinado Yitzhak Rabin, primer ministro israelí, a manos de un judío religioso de extrema derecha. Tras los Acuerdos de Oslo de 1992, el drama marca el punto de no retorno en el camino de la paz: Israel no volverá a ser el país que era y quizá nunca llegue a ser el que pudo haber sido. Además, el terrorismo provoca un giro político hacia la extrema derecha. El miedo se infiltra también en la familia de Kichka cuando los hijos cumplen el servicio militar en el Líbano, o en la frontera con Siria, o en las alturas del Golán, escenarios de alto riesgo: 12 años de continuas preocupaciones.

«Dennos un lápiz y levantaremos el mundo»

A pesar de todo, Michel no renuncia a sus ideales y, desde 2006, libra nuevas batallas junto a Plantu, dibujante de Le Monde, a través de la red Cartooning for Peace, formada por caricaturistas internacionales comprometidos con la paz: se abre así un nuevo espacio de diálogo entre dibujantes de todo el mundo[28]. Cuando entrevistan a Plantu sobre la supuesta ingenuidad de quienes dibujan palomas por la paz, responde: «¡En absoluto! No son como aquellos que se quedan sentados en el sillón sin hacer nada. ¡Esos sí son derrotistas!»[29].

Los autores de viñetas satíricas son perseguidos en muchos lugares. Kichka recuerda, en sus caricaturas, una larga lista[30]. Rayma, venezolana, tuvo que dejar su país natal porque la consideraban una prostituta; en EE. UU., un veterano de Vietnam está en la lista negra de la Casa Blanca; en Japón, Norio Yamanoi escribió un libro sobre el conflicto israelí-palestino y es mal visto; Kianoush tuvo que huir de Irán porque su padre fue torturado; no comprende a quienes quieren limitar la libertad de expresión[31]; Alí Farzat huyó de Siria porque hombres de Bashar al-Assad le machacaron los dedos a golpes de porra para impedirle dibujar, pero él no se rinde.

Michel ha entablado amistad con dos dibujantes palestinos, Baha y Khalil, y trabaja con ellos. A causa de la Intifada, Baha no consigue el permiso para viajar a Francia. Kichka debe intervenir personalmente ante el ministro de Cultura. Ahora los dos, junto con Plantu, recorren el mundo dando conferencias. Sus proclamas: «Dennos un lápiz y una paloma y levantaremos el mundo»; «La libertad de expresión hace correr la tinta, pero no hace correr la sangre»; «La desesperación nunca justifica el terrorismo»[32].

Baha nació en Jerusalén, pero ahora vive en Ramala. Para encontrarse con ellos, debe atravesar el control militar y, a veces, lo tratan como a una «bestia»: es una humillación dolorosa, pero la acepta por su amistad[33]. Una de sus glorias es que en Gaza le prohibieran el periódico en el que publicaba sus caricaturas, y confiesa: «He criticado a la Liga Árabe, una banda de hipócritas, y también a Hamás, porque son unos “gánsteres”»[34].

Hablando con Khalil, Kichka queda maravillado de su «perfecto» hebreo. «Tuve una buena escuela –responde el amigo–, pasé 17 meses en una prisión israelí por actividades políticas consideradas ilegales». «Una pregunta delicada: ¿alguna vez fuiste torturado en prisión?». «Nunca, solo una fuerte presión psicológica». «En cuanto a nuestra paz, pienso que el camino deberá pasar por un reconocimiento recíproco de las propias razones»[35].

En una conferencia en Marsella, con Khalil y Michel, Plantu había sostenido que los dibujantes buscan construir puentes con sus lápices. En la sala, en primera fila, algunos llevaban la kufiyya en solidaridad con Khalil. Al final se levantaron agitando una bandera palestina. Una señora se disculpó, afirmando que no tenían nada contra los judíos o Israel, sino que solo querían apoyar la causa palestina. Kichka respondió enseguida: «No es conmigo con quien deben disculparse. […] Quien busca realmente la paz debe ser al mismo tiempo pro-Palestina y pro-Israel»[36]. Este era su ideal, del que nunca había dudado: «La fe en el hombre, en la mujer, en el amor, en la vida y en la paz»[37].

Una lección en la Academia

Kichka se convierte en profesor en la Academia Bezalel en 1982. Durante uno de los tantos conflictos entre israelíes y palestinos, un estudiante dibuja un misil de Hamás que está a punto de alcanzar a un niño. El profesor explica que el dibujo es un lenguaje universal: todos lo pueden entender. Por lo tanto, le dice, tú quieres representar a «víctimas inocentes de todas las guerras, incluso un niño de Gaza bajo un bombardeo israelí»[38]. El estudiante protesta: en realidad se trataba de un misil de Hamás que estaba a punto de matar a su hermano. El profesor se disculpa, diciendo que fue solo una provocación: cuando un dibujo se publica, deja de pertenecer únicamente a quien lo hizo y pasa a ser de todos, y cada uno puede darle una interpretación. En la Academia se evalúa la calidad de la obra, no las ideas personales o políticas: «En mi clase ustedes tienen una libertad de expresión absoluta. Yo soy su garante»[39].

«Pero entonces –objeta un estudiante–, ¿por qué los dibujantes son todos de izquierda?». «¿Quizás porque hay más talento en la izquierda?», replica Michel. «La pregunta es legítima, pero está mal planteada. El dibujo que se publica es una forma de contrapoder. Cada artista puede cuestionar el orden establecido que el poder quiere mantener. Una sociedad sin artistas es una sociedad sin alma. No olviden que una de las primeras medidas de Hitler fue cerrar la escuela de arte y diseño Bauhaus»[40]. El lugar de un artista, en cualquier sociedad, es hacer soñar y, haciendo soñar, trazar un camino para que cada persona encuentre su propio lugar en la colectividad.

El volumen termina de un modo casi blasfemo. Kichka acaba de concluir una conferencia, una semana después de la masacre de Charlie Hebdo, en la que un querido amigo perdió la vida. Para él es una ocasión de hacer memoria. De regreso a casa, un taxista le hace notar que los dibujantes franceses habían osado demasiado. La respuesta de Michel es fulminante: «¿Le agradaría que yo dibujara a su Moisés haciendo pis sobre las Tablas de la Ley? Eso es feo, por supuesto, pero no autoriza a nadie a matarme con un kalashnikov»[41].

APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES

Kichka no es un héroe de Israel, y sin embargo, a través de su Falafel sabe ironizar sobre un mundo depurado de muchas ambigüedades.

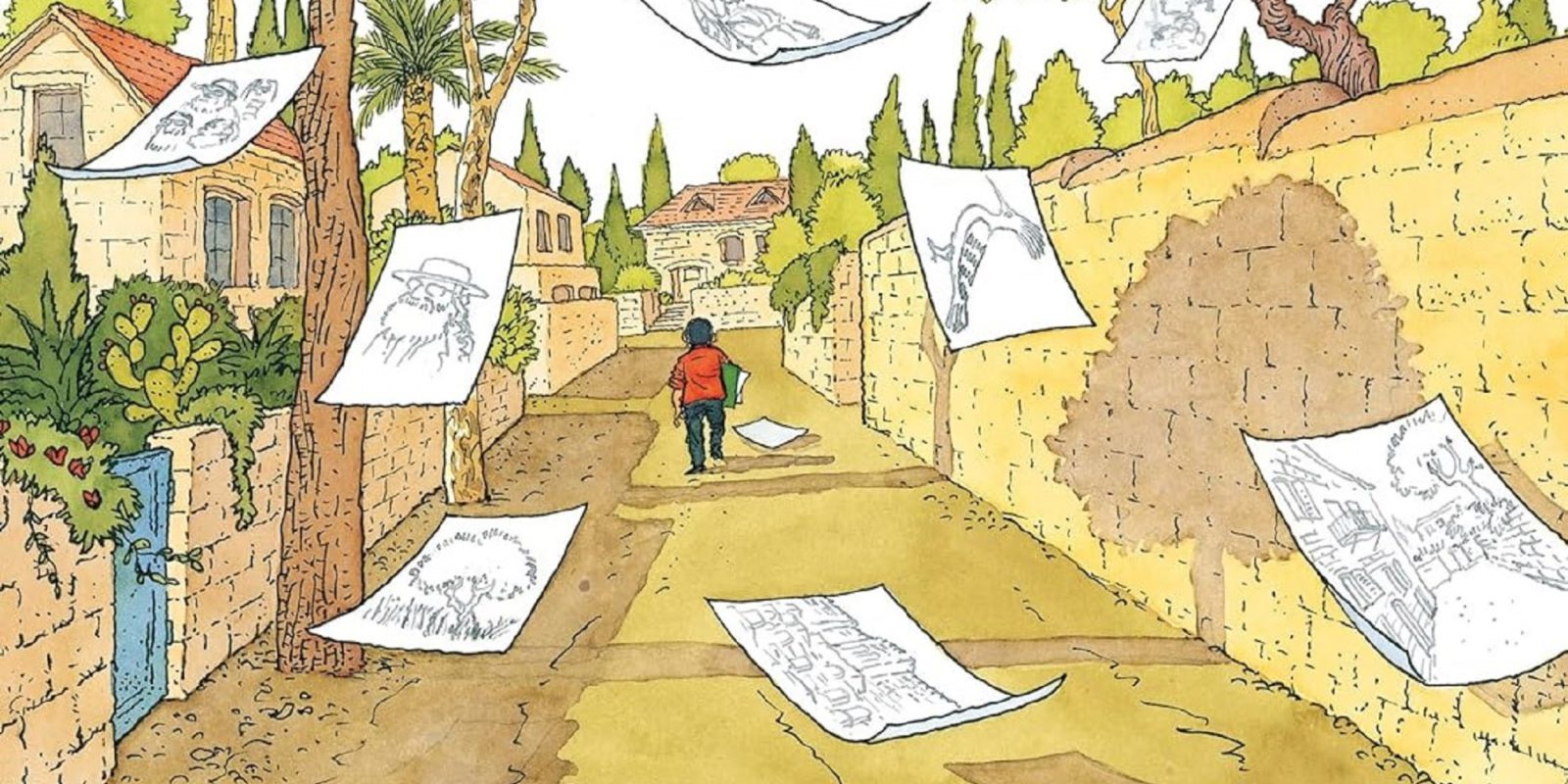

«La otra Jerusalén»

«Mi primera lengua fue el dibujo»[42]. Así comienza el tercer volumen de la trilogía, en color y más dinámico que el anterior.

De pequeño, Michel queda fascinado por las pinturas de Bruegel: lo había conocido gracias a un cuadro reproducido en una caja de galletas. El pintor sabía contar la vida de los campesinos y de los niños, la belleza de lo grotesco y lo cotidiano: no le interesaba pintar cuadros de corte ni de iglesia, y había secularizado el arte[43]. «Era un maestro y yo me reconocía en él. […] No entiendo por qué lo calificaron de “primitivo flamenco”: sus bellos paisajes son los de mi infancia en Bélgica, tan distintos de los de Israel»[44].

Cuando era niño, Michel sufrió un accidente: fue atropellado por un coche mientras corría tras la pelota en la calle. Con un brazo roto y una pierna enyesada, tuvo que pasar cuatro meses quieto en casa: no podía hacer otra cosa que dibujar. Entonces comprendió que su futuro sería el dibujo: «Quizá, al final, deba dar las gracias a quien me atropelló»[45].

El primer trabajo importante fue el de dibujante de actualidad en un estudio de televisión. Libre de expresarse, pero también prudente en la forma, porque el dibujo conlleva riesgos y exige equilibrios. Los cinco años de trabajo en televisión fueron terribles en tiempos de Sharon y Arafat: atentados, la Intifada, kamikazes en nuestras ciudades, en los autobuses, en los mercados; víctimas de todas partes.

Una vez dibujó a Sharon jugando con un tanque y un helicóptero, y a Arafat que sostenía en brazos un pequeño barco mientras miraba torcido al adversario, pero ambos retratados como niños en calzoncillos[46]. En otra viñeta, Arafat, sentado en un sillón sobre un fondo de ruinas, lee indiferente el periódico; Sharon, en cambio, en dimensiones liliputienses, camina avergonzadísimo bajo la mirada de los jueces del Tribunal de La Haya, ilustrados como gigantes[47]. Michel confiesa no haber sido nunca censurado, sino siempre apoyado, incluso cuando respaldaba ideas no compartidas por todos.

La pandemia

Dibujando, Michel había emprendido, sin saberlo, la búsqueda de sí mismo, apoyado por su esposa Olivia. Ahora realiza un análisis personal sobre su trabajo, sus elecciones, la familia, pero sobre todo sobre el inquietante porvenir de Israel.

La ocasión del tercer volumen es la expansión del Covid en Israel, que impuso a todos casi dos años de reclusión. Entonces, en Jerusalén, no se podían dar más de cien pasos alrededor de la propia casa; era obligatorio llevar mascarilla en todas partes. Las calles estaban desiertas, no circulaban coches, los aviones ya no volaban. Nada podía detener al virus: «Ni las campañas de sensibilización, ni los checkpoints en los territorios ocupados, ni siquiera el gran muro de separación con los palestinos»[48]. Incluso el primer ministro Netanyahu «politiza la crisis sanitaria para obtener inmunidad parlamentaria y escapar de los procesos. […] “Dios dio el maná a los hebreos, yo he dado la vacuna Pfizer al pueblo de Israel… Yo he vencido al virus… Los palestinos son terroristas antisemitas que quieren arrojarnos al mar… La policía y la justicia conspiran contra mí. Quieren mi pellejo”»[49]. Mientras tanto, el virus se propaga por todas partes, aunque «Bibi» se considere una de las figuras más importantes de Israel, «incluso un personaje bíblico»[50].

Kichka, ya se ha dicho, forma parte de Cartooning for Peace, que reúne a unos cuarenta dibujantes. Lamentablemente, nunca se ha unido a ellos ni un solo palestino ni un judío ortodoxo. A los ojos de sus compatriotas, los palestinos serían «colaboracionistas». Y, sin embargo, si publicaran con ellos, tendrían mayor libertad: los dibujantes son más abiertos al diálogo que sus propios gobernantes. Muy acertada aquí la imagen de Handala, dibujado de espaldas, con el lápiz en la mano: el niño palestino grita «¡Basta de guerra!» y espera la independencia de Palestina[51].

Tampoco los rabinos radicales autorizan a los dibujantes judíos a unirse al grupo: publican solo en sus propios periódicos y convencen únicamente a los ya convencidos.

El laico Kichka

Al final, a Kichka le importa afirmar su laicidad y revela la tendencia del hombre moderno a considerar a Dios como un rival. Ciertamente se lo fomentan los judíos ortodoxos, que ven a Dios por todas partes y lo invocan para cualquier propósito. La expresión «Con la ayuda de Dios» reaparece en todas las ocasiones: buenas y malas, alegres y trágicas, convirtiendo a Dios en «un banal militante de derechas»[52].

El dibujante se divierte al aludir a algunos episodios de los ultraortodoxos. Para celebrar los 3.000 años del rey David, la ciudad de Florencia decidió regalar a Jerusalén una copia del célebre David de Miguel Ángel. Al conocerse la noticia, los fanáticos asediaron el ayuntamiento de Jerusalén para rechazar la ofrenda. El David de Miguel Ángel, desnudo y además ni siquiera circuncidado, no podía exponerse en la Ciudad Santa. Mejor el David de Verrocchio, que sin embargo estaba vestido con una especie de faldilla. Frente a la estatua, un ortodoxo pregunta al amigo: «¿Estás seguro de que debajo lleva ropa interior?»[53].

«Los nostálgicos del pasado bíblico esperan la venida del Mesías, que llegará el día en que los laicos, los agnósticos y los ateos hayan recuperado la fe. Pero una mala sorpresa espera al Mesías: la puerta dorada, por la que debe entrar en Jerusalén, fue tapiada por los musulmanes en el siglo XVI»[54].

En Jerusalén se encuentran cerca, en apenas unos cientos de metros, el Santo Sepulcro y la explanada de las Mezquitas, que es también el monte sagrado del antiguo Templo con el Muro Occidental. Crítico y sarcástico es el comentario de Kichka: «Es el Triángulo de las Bermudas de los monoteísmos»[55]. Allí se encuentran, de hecho, las tres grandes religiones abrahámicas.

Obviamente los inmigrantes en Israel son de derechas y de izquierdas, lo cual —a juicio de Michel— no dice mucho: sería mejor precisar que algunos se sienten «más judíos», otros «más israelíes». Las tradicionales doce tribus se han reducido a dos. La esposa de Michel lo resume así: «En cualquier parte se puede ser “judío”; solo aquí se puede ser “israelí”»[56].

Una verdadera fiebre religiosa golpea el país: el conflicto territorial entre israelíes y palestinos se ha convertido en una guerra de religión. Los ultraortodoxos, rechazando la solución de «dos pueblos, dos Estados», acaban proponiendo un Estado binacional, en el que ni siquiera ellos creen, y donde los palestinos serían ciudadanos de segunda clase[57]. Es la negación de la Declaración de Independencia de 1948: esta «define a Israel como un Estado judío y democrático. Pero los fanáticos teocráticos quieren renunciar a la “democracia”: para ellos religión y Estado no se pueden separar, porque la religión es el Estado. Los huesos de quienes firmaron la Declaración en 1948 se revuelven en las tumbas. Pero yo lucho para que no sea una letra muerta»[58].

-

Cf. G. Pani, «Handala, il bambino palestinese che disse basta alla guerra», en Civ. Catt. 2024 I 327-338. ↑

-

M. Kichka, L’autre Jérusalem, París – Barcelona – Bruselas etc., Dargaud, 2023. ↑

-

Id., Deuxième génération. Ce que je n’ai pas dit à mon père, París – Barcelona – Bruselas etc., Dargaud, 2012. En este artículo citaremos a partir de la versión italiana: La seconda generazione. Quello che non ho detto a mio padre, Milano, Rizzoli Lizard, 2014 (Nota del traductor). ↑

-

Cf. Id., Falafel sauce piquante, ibid., 2018. ↑

-

A. Spiegelman, Maus, Roma, I Fumetti di Repubblica – L’Espresso, 2006. El autor elige mascaras para sus personajes: de ratones para los judíos, de gatos para los alemanes, etc. ↑

-

Cf. F. Louwagie, Témoignage et littérature d’après Auschwitz, Leiden – Boston, Brill – Rodopi, 2020, 314. ↑

-

M. Kichka, La seconda generazione…, cit., 9 s. ↑

-

Cf. ibid., 22. En la viñeta hay un gran punto interrogative sobre el cómic de Michel. ↑

-

Ibid., 39. ↑

-

Ibid., 46. ↑

-

Ibid., 50. ↑

-

Ibid., 54. ↑

-

Ibid., 57. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid., 67. Incluso hay un perro, en la parte inferior derecha del sofá, que se alegra con Michel y, en un bocadillo, sueña con un hueso para él solo. ↑

-

Ibid., 69. ↑

-

Ibid., 71. ↑

-

Cf. ibid., 78. ↑

-

Cf. ibid., 95. ↑

-

Cf. M. Kichka, Falafel…, cit., 11. Masada es una fortaleza herodiana cerca del Mar Muerto, donde los judíos resistieron valientemente a los romanos hasta el año 73 d. C., cuando, viendo que se acercaba el fin, se suicidaron unos a otros. Los jóvenes reclutas militares prestan juramento de lealtad en Masada, al grito de «¡Masada nunca volverá a caer!». ↑

-

Cf. ibid., 25. Aquí se reproduce un cuadro de Gustave Doré que representa a Moisés con las tablas de la ley. ↑

-

Es decir, ser llamado al servicio en caso de emergencia y, de vez en cuando, para entrenamientos. ↑

-

M. Kichka, Falafel…, cit., 4. ↑

-

Ibid., 27. «Asquenazí», es decir, «germánico», para referirse a los judíos provenientes de los países del norte de Europa, mientras que «sefardí» designa a los de origen español. ↑

-

Ibid., 31. ↑

-

Ibid., 34. Kichka retoma algunos cuadros de Magritte, retocados con miras a su propia situación de soldado del ejército. ↑

-

Ibid., 52. ↑

-

Cf. ibid., 75. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid., 75-77. ↑

-

Cf. ibid., 76. ↑

-

Ibid., 78. ↑

-

Cf. ibid., 79. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid., 80. ↑

-

Ibid., 81. ↑

-

Ibid., 74. ↑

-

Ibid., 82. ↑

-

Ibid., 83. ↑

-

Ibid., 82 s. La Bauhaus era una escuela de arte fundada por Walter Gropius en Weimar, en el centro de Alemania. También participaron en ella Le Corbusier y Oscar Niemeyer. Se trasladó a Berlín en 1930 y tres años después cerró sus puertas. La escuela se proponía servir al «hombre nuevo» a través del arte, el diseño y la arquitectura. Se había convertido en un refugio para los artistas de vanguardia. ↑

-

M. Kichka, Falafel…, cit., 86. ↑

-

Id., L’autre Jérusalem, cit., 15. ↑

-

Cf. ibid., 13. ↑

-

Ibid., 13. ↑

-

Ibid., 19. ↑

-

Cf. ibid., 29. ↑

-

Ibid. ↑

-

Ibid., 46. ↑

-

Ibid., 54. ↑

-

Ibid. ↑

-

Cf. ibid., 63. Véase G. Pani, «Handala, il bambino palestinese…», cit. ↑

-

M. Kichka, L’autre Jérusalem, cit., 66. ↑

-

Ibid., 64. ↑

-

Cf. ibid. ↑

-

Ibid. ↑

-

Cf. ibid. ↑

-

Cf. ibid., 71. ↑

-

Ibid., 74. ↑

Copyright © La Civiltà Cattolica 2025

Reproducción reservada