A comienzos de los años ochenta, cuando los obispos de Estados Unidos iniciaron la redacción de The Challenge of Peace[1], su revolucionaria carta pastoral sobre las armas nucleares, Bill Spohn, jesuita y experto en ética, era nuestro colega en el cuerpo docente de la Jesuit School of Theology, en Berkeley. En aquel entonces, todos los miembros de la facultad dedicaban tiempo a visitar parroquias y escuelas en toda el área de la bahía de San Francisco. Exponíamos los criterios que definían la «guerra justa», evaluábamos la moralidad de la guerra nuclear y coordinábamos los debates en torno a los borradores de la carta de los obispos.

En los encuentros dirigidos por Bill Spohn reaparecía un argumento que nos impresionaba de manera particular. Él sostenía que, durante su exilio en Babilonia, los israelitas habían debido aprender un nuevo modo de dirigirse a Dios. Privados de su templo y lejos de la Tierra prometida, se preguntaban: «¿Cómo cantar los cantos del Señor en tierra extranjera?» (Sal 137,4). Del mismo modo, según él, hoy los estadounidenses y los ciudadanos de otros Estados poseedores de armas nucleares deberían preguntarse: «¿Cómo vivir sin que sean las armas nucleares las que constituyan el último baluarte de la seguridad nacional y mundial?».

Casi cuarenta años después, el desafío que enfrentan hoy todas las potencias nucleares no es distinto ni menos decisivo. ¿Cómo vivir sin sus arsenales nucleares? ¿Cómo seguir la exhortación de Jeremías a «buscar el bienestar del país» (Jer 29,7)? ¿Cómo perseguir ese bien común global representado por una paz positiva y no nuclear?

Los especialistas en relaciones internacionales se refieren a veces, con cierta ironía, a determinadas posiciones ideológicas llamándolas «teologías», dando a entender que sus partidarios más intransigentes se comportan como si defendieran un dogma religioso. En los últimos setenta años, en primer lugar entre tales «dogmas seculares» se encuentra la teoría de la disuasión nuclear, es decir, la convicción de que la mejor defensa frente a la amenaza de un ataque nuclear es una intimidación creíble basada en la posibilidad de represalias. Aunque desde la época de la Guerra Fría hasta hoy el mundo haya cambiado profundamente, abandonando en varios aspectos la lógica de la disuasión nuclear, los analistas militares, los políticos y los diplomáticos siguen mirando a esa doctrina como a un tótem de la seguridad nacional.

Bill Spohn sostenía, como ya hemos dicho, que los estadounidenses de la era Reagan, del mismo modo que los judíos del exilio en su tiempo, debían aprender una nueva manera de pensar al dios laico de la seguridad nacional. Los acontecimientos posteriores, tras la cumbre Reagan-Gorbachov de 1986 en Reikiavik, llevaron a las superpotencias a firmar y poner en práctica nuevos tratados de control de armas, y quizá eso indujo a la opinión pública a pensar que la cuestión nuclear había quedado superada.

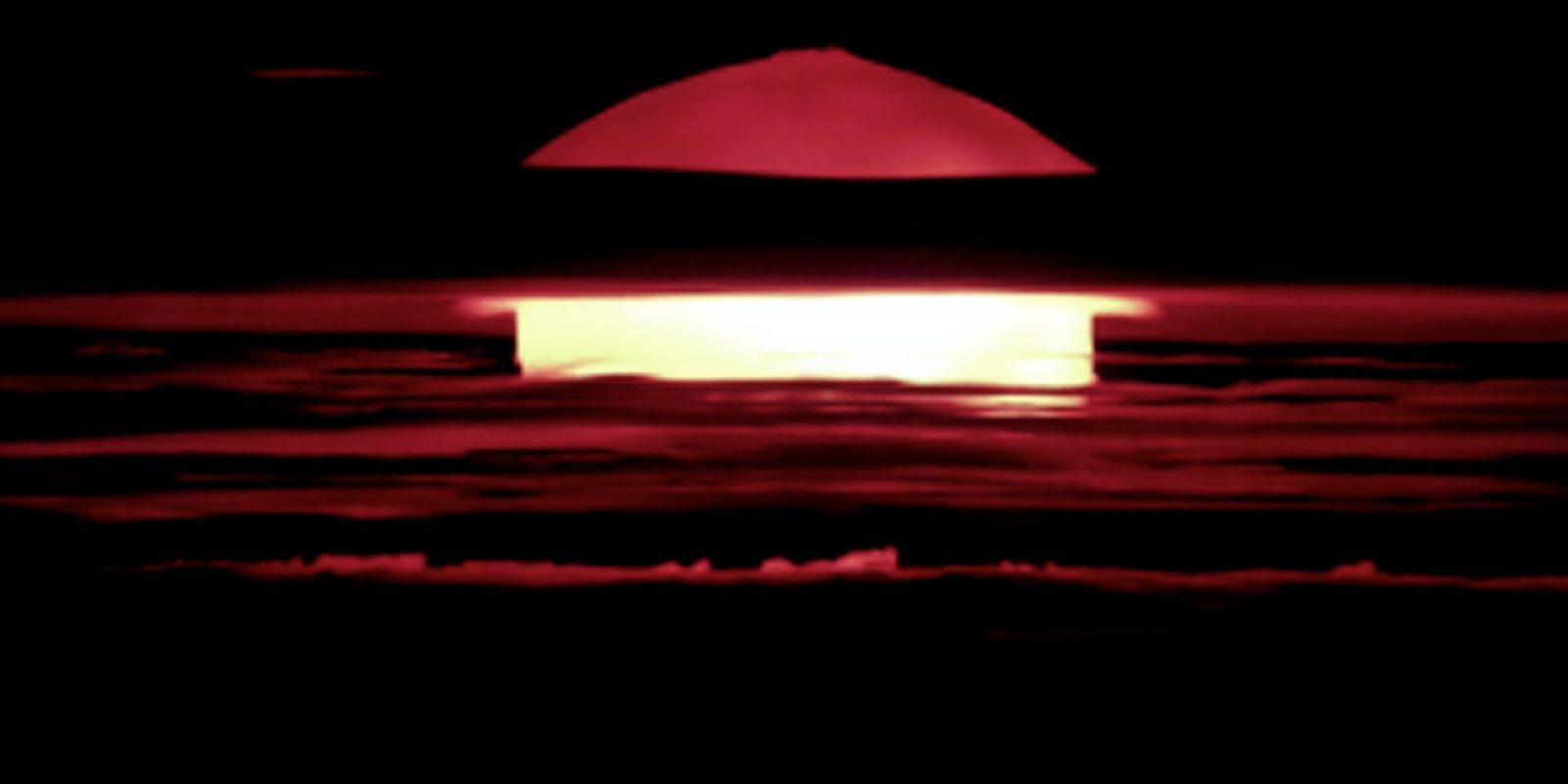

Pero hoy, como si todos despertáramos de un sueño, nos encontramos frente a un mundo en el que el riesgo de una cadena de acontecimientos incontrolables se ha hecho mucho más cercano. Los estadounidenses, sus aliados de la OTAN y los países que se encuentran bajo «el paraguas nuclear de Estados Unidos» —así como rusos, chinos, indios, paquistaníes y otros pueblos— necesitan aprender a vivir sin ver en «la bomba» su salvaguardia contra la destrucción. La disuasión es un dios falaz. La relativa estabilidad en la que confiaban las dos superpotencias en los años ochenta ha sido reemplazada, cuarenta años después, por un mundo multipolar e inestable, en el que la amenaza de una guerra nuclear ha aumentado.

Ese equilibrio entre superpotencias que entonces hacía plausible la disuasión nuclear hoy ya no existe. Además, los Estados no nucleares son objeto de intimidaciones y abusos por parte de aquellos que poseen armas nucleares, sea en el caso de Ucrania frente a Rusia, o de Irán frente a Estados Unidos[2]. Las redes terroristas globales agravan el peligro hasta el extremo. Para las potencias mundiales ha llegado el momento de dar la espalda a la disuasión como garante último de la seguridad nacional.

El año pasado, durante su viaje a Japón, el papa Francisco condenó la disuasión nuclear, calificándola de inmoral. A la multitud que lo escuchaba en el Parque Memorial de la Paz de Nagasaki dijo: «Con convicción, deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no sólo contra el hombre y su dignidad sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas, como ya lo dije hace dos años. Seremos juzgados por esto»[3].

La posesión y la amenaza —ambas condenadas por el papa Francisco— son los dos componentes principales de la disuasión. En The Challenge of Peace, en 1983, los obispos de Estados Unidos, si bien condenaban los conflictos librados con armas nucleares, admitían sin embargo que la posesión de tales armamentos pudiera todavía justificarse exclusivamente con fines disuasorios frente a un eventual ataque nuclear. Dado que el Concilio Vaticano II ya había condenado solemnemente semejantes ataques indiscriminados contra territorios y poblaciones, los defensores morales de la disuasión sostenían que bastaba «un centímetro de ambigüedad» para que un disuasivo nuclear pudiera considerarse moralmente aceptable.

Y sin embargo, la ambigüedad es un fundamento frágil sobre el cual sostener la legitimidad moral de la amenaza de destrucción nuclear. Al fin y al cabo, los obispos condenaban las represalias nucleares frente a ataques nucleares y aprobaban las políticas de No First Strike («No lanzar el primer golpe») en vista de un equilibrio nuclear estable. Los moralistas católicos acogían acríticamente la tesis de la ambigüedad, y la reducción de armas después de la cumbre Reagan-Gorbachov en Reikiavik, así como la caída de la Cortina de Hierro (1989) y la disolución de la Unión Soviética (1991), quizá habían generado en todos nosotros una miope complacencia ante la desaparición del viejo equilibrio estratégico.

Mientras continuó la reducción de armas nucleares, es decir, hasta los primeros años de los 2000, la idea de un disuasivo moral condicionado se mantuvo de algún modo plausible. Pero en cuanto el desarme perdió impulso con los tratados poco realistas sobre reducción y limitación de armas nucleares estratégicas ofensivas de los años 2003-2010, la naturaleza ilusoria de la «posición ambigua» habría debido resultar clara a los observadores atentos. De hecho, la Santa Sede lo advirtió. En 2013, el arzobispo Dominique Mamberti, entonces ministro de Asuntos Exteriores vaticano, afirmó en las Naciones Unidas que los planes de modernización de los arsenales nucleares ponían en cuestión «la buena fe» de los Estados poseedores de tales armas. Y añadió que «el principal obstáculo [para el desarme nuclear] es la persistente adhesión a la doctrina de la disuasión nuclear»[4].

Aunque las academias militares y las escuelas de guerra adoptaron The Challenge of Peace como lectura obligatoria, muchos estrategas nucleares nunca consideraron la disuasión condicionada como una verdadera y eficaz disuasión. Según ellos, la disuasión exige certeza. «Un centímetro de ambigüedad» sobre el uso de las armas nucleares no basta. Para que la disuasión sea real, la amenaza de su empleo debe ser cierta y efectiva.

Además, aunque los obispos establecieron que las armas nucleares solo podían utilizarse con el exclusivo fin de disuadir ataques nucleares, los incansables negociadores del control de armamentos afirman que, al menos en lo que respecta a Estados Unidos, la adhesión estricta a una disuasión empleada únicamente con fines de disuasión probablemente nunca fue un presupuesto político fiable. Más aún: toda una serie de Nuclear Posture Reviews (los Informes del Pentágono sobre la estrategia nuclear de Estados Unidos) confirma que, con frecuencia, el uso de las armas nucleares se contemplaba como respuesta a amenazas no nucleares. Resulta improbable, sobre todo en las dos últimas décadas, que alguna otra potencia nuclear haya considerado las condiciones morales de The Challenge of Peace como un marco restrictivo respecto a su propio uso de las armas nucleares.

Inscríbete a la newsletter

En su intervención de 2013, el arzobispo Mamberti declaró que «el rey estaba desnudo», sosteniendo que «las doctrinas militares basadas en las armas nucleares como instrumento de seguridad y defensa de un grupo elitista, en una exhibición de poder y supremacía, retrasan y ponen en riesgo el proceso de desarme nuclear y de no proliferación». Y llegó a esta conclusión: «Es urgente comenzar a trabajar en un enfoque global para ofrecer seguridad sin recurrir a la disuasión nuclear»[5].

Un nuevo contexto estratégico

La demanda de una renovada atención sobre la abolición de las armas nucleares se ha centrado en gran medida en los mayores riesgos derivados de la modernización de los arsenales nucleares. El dron submarino y el misil hipersónico, así como otros nuevos sistemas balísticos diseñados para eludir la detección y las contramedidas existentes, aumentan los riesgos asociados con el uso preventivo de armas nucleares, reduciendo al mínimo el peligro de represalia. Se incrementan los incentivos al uso de armas nucleares, y por ello se hacen aún más urgentes nuevos enfoques hacia el desarme. Entre otras cosas, un estudio reciente, integrando el «Movimiento sobre las consecuencias humanitarias» que se desarrolló a comienzos de esta década, ha demostrado que incluso un conflicto nuclear limitado podría traducirse en un invierno nuclear para todo el planeta[6]. La complejidad de los actuales contextos geoestratégicos aumenta las razones no solo para una alarma generalizada, sino también para la condena moral de la disuasión nuclear que el papa Francisco expresó en los últimos años.

El actual régimen de control de armamentos y desarme, que data de la Guerra Fría y sobre todo de la era Reagan-Gorbachov, carece de orden. Este régimen suponía un mundo bipolar, dominado por la competencia entre superpotencias, y basado en un entendimiento entre Rusia y Estados Unidos. Desde hace algún tiempo, el número de potencias nucleares ha ascendido a nueve, y cuatro de ellas (Israel, India, Pakistán y Corea del Norte) no forman parte del Tratado de No Proliferación (TNP). Además, los Estados poseedores de armas nucleares que forman parte del TNP (Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia) durante las últimas dos décadas, en su mayoría, han incumplido su compromiso de desarme según el artículo VI del Tratado. Este artículo preveía que, por parte de los Estados firmantes, «cada Parte se compromete a concluir de buena fe negociaciones sobre medidas eficaces para un pronto abandono de la carrera de armamentos nucleares y para el desarme nuclear, así como para un tratado sobre el desarme general y completo bajo un control internacional estricto y eficaz»[7].

En el contexto estratégico inaugurado por la tragedia del 11 de septiembre de 2001, la amenaza del terrorismo global ha exacerbado el peligro, planteando el temor de que actores no estatales, como Al Qaeda e ISIS, sean capaces de adquirir a su vez armas nucleares. La red de Abdul Qadeer Khan (el «padre» de la primera bomba atómica pakistaní) ya ha apoyado a lo que Estados Unidos ha definido como «Estados canalla», como Libia, Siria y Corea del Norte, en el desarrollo de sus propios programas nucleares. Desde el momento en que Estados Unidos se retiró del Plan de Acción Conjunto Global (PACG), y tras el asesinato del general Qasem Soleimani[8], la República Islámica anunció que retomaría la producción a gran escala de uranio enriquecido con un adelanto de cinco años respecto a la fecha establecida por el PACG. Si Irán inicia la producción de armas, probablemente lo seguirán en breve Arabia Saudita y otros Estados, como Egipto.

Además, el vano intento del Presidente de Estados Unidos y del líder de Corea del Norte de acordar las modalidades para iniciar un proceso de desnuclearización de la península coreana, mientras ambos países continúan desarrollando nuevos sistemas de armas, demuestra lo difícil que es impedir que aquellos que Estados Unidos define como «Estados canalla» y otras naciones belicosas desestabilicen la seguridad internacional y aumenten considerablemente el riesgo de una guerra nuclear. Corea del Norte ha demostrado cómo incluso un Estado empobrecido puede lograr «pasar al nuclear». Asimismo, en el pasado, la ardua tarea de desarrollar sistemas de misiles balísticos parecía reducir la amenaza de ataques estratégicos por parte de «Estados polvorín» como Corea del Norte; pero, al desarrollar sofisticados equipos de misiles, este país ha mostrado que los recién llegados podrían haber compensado la desventaja. Una tras otra, todas las barreras a la no proliferación han sido superadas. La nueva carrera de armamentos nucleares se perfila como incontrolada, en un contexto en el que tanto los Estados avanzados como los menos avanzados compiten por construir sus propios arsenales nucleares.

Al mismo tiempo, se han abandonado aquellos esquemas de control de armamentos que eran herencia de la Guerra Fría y del período sucesivo; a sancionarlo, en particular, fue la retirada de Estados Unidos y Rusia del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), que fue anulado en agosto de 2019. Y mientras Rusia consideró la posibilidad de prorrogar el New START antes de su vencimiento, fijado para 2021, los interlocutores de la administración estadounidense se negaron a comprometerse, aduciendo como excusa que el Tratado favorecería a Rusia. En sustancia, tanto el aparato jurídico como el técnico, que hasta ahora en gran medida habían protegido al mundo de un conflicto nuclear, se han visto gravemente debilitados, y ello aumenta considerablemente la urgencia de encontrar un nuevo camino para lograr la eliminación de las armas nucleares.

Todos estos cambios ocurridos en el marco geoestratégico han dado lugar a un nuevo clima moral respecto a las armas nucleares. Esto incluye una reevaluación de la aceptación moral condicional, en este siglo XXI, de la disuasión nuclear que se formuló en los años ochenta.

Un nuevo contexto moral

Los peligros relacionados con la caótica situación posterior al 11 de septiembre convencieron a varios políticos estadounidenses de alto rango, encabezados por el exsecretario de Estado George P. Shultz, para que en 2005 se pronunciaran a favor de la abolición de las armas nucleares como remedio a una estrategia de disuasión que se había visto sometida a una dura prueba. Esos políticos veteranos —Shultz, Henry Kissinger, William Perry y Sam Nunn— se dieron cuenta de que, en el actual contexto geoestratégico, ya no es razonable confiar en la disuasión, con la vana esperanza de que garantice la seguridad y la estabilidad internacionales. Como dijo Kissinger a sus colegas, «Estados Unidos ya no puede sostener que nadie más puede aumentar o desarrollar sus arsenales nucleares mientras nosotros sigamos confiando exclusivamente en las armas nucleares»[9].

Para ir más allá de la disuasión, el «grupo Shultz» propuso medidas concretas capaces de allanar el camino hacia un mundo sin armas nucleares, en la convicción de que la cooperación, a través de pasos posibles a corto plazo, haría comprender a la gente que el Nuclear Zero es un objetivo político alcanzable. Según la Nuclear Threat Initiative, creada por ese grupo de personas, dos tercios de los exsecretarios de Estado, de Defensa y de los asesores de seguridad nacional de EE. UU. han suscrito la propuesta, lo que demuestra que la abolición no es una política para aficionados ingenuos, sino que es respaldada por gran parte del establishment nuclear de Estados Unidos[10].

Además del proyecto Shultz, han contribuido a iniciar una nueva dinámica política y jurídica favorable a la abolición como objetivo de política internacional el «Movimiento sobre las consecuencias humanitarias» (2013-15) y el Tratado de las Naciones Unidas para la prohibición de las armas nucleares (2017). Ambos han puesto de relieve la ampliación de la brecha entre los Estados con armas nucleares y los demás. Sus diferencias han dado lugar a relaciones tensas en torno al TNP, en cuyo marco las potencias nucleares se negaron a unirse al consenso mayoritario en la Conferencia de Examen de 2015 y al expresado por el PrepCon, el Comité Preparatorio de 2019 de cara a la Conferencia de Examen del TNP de 2020. Estas diferencias, además, han inducido a las potencias nucleares a dar marcha atrás en los compromisos previamente asumidos en el marco del TNP, como el de favorecer la creación de una Nuclear Free Zone en Oriente Medio.

El actual clima geopolítico que rodea la política nuclear es de un progresivo distanciamiento entre las potencias nucleares y sus socios, por un lado, y los Estados no nucleares, por otro, la mayoría de los cuales pertenecen a Nuclear Weapons Free Zones. El consenso en torno al TNP se ha roto. Al dedicarse al rearme, los Estados dotados de armas nucleares ya no respetan su propio compromiso con el desarme y practican favoritismos, dejando impunes a algunos proliferadores y penalizando a otros. En consecuencia, el gran pacto entre el resto del mundo y quienes poseen armas nucleares parece haberse visto irremediablemente comprometido.

APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES

En la base del nuevo contexto moral respecto de la política sobre armas nucleares se encuentran dos condiciones: 1) la pérdida de confianza en los Estados poseedores de armas nucleares como interlocutores responsables dentro de la comunidad internacional; 2) el abierto desafío a las normas morales previamente consagradas en relación con la política nuclear, y en particular a aquellas relativas a la disuasión nuclear. A ello se suma una mayor conciencia de las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. La Iglesia, naturalmente, tiene motivos adicionales para oponerse a las armas nucleares: en particular, el enorme costo que comportan en términos de pérdida de recursos necesarios para el bienestar general y para mejorar las condiciones de los pobres[11].

Sobre este trasfondo debe leerse la reiterada condena del papa Francisco a las armas nucleares. Se trata de un juicio de reprobación hacia un sistema de defensa nacional y de alianzas que ha disipado su legitimidad moral y que, en un entorno geoestratégico muy inestable, presenta un elevado riesgo para el futuro del planeta[12].

No existe una ética provisional que pueda justificar moralmente la actual falta de normas sobre lo nuclear. La abolición, en consecuencia, ya no es solo un objetivo político deseable, sino que se ha convertido en una necesidad moral. La condena expresada por el papa Francisco en Hiroshima a la disuasión nuclear –en la que se incluyen las armas nucleares, «la amenaza de su uso, así como su misma posesión»– es una solemne afirmación de esa innegable exigencia moral. Las justificaciones éticas de cada paso hacia el desarme deben ser juzgadas, en primer lugar, a la luz de su contribución a la eliminación de las armas nucleares.

El Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, por imperfecto que sea, constituye un marco importante dentro del cual puede situarse la abolición. Sus disposiciones limitadas sobre el desarme y las verificaciones correspondientes deben ser reforzadas, ya sea mediante modificaciones o con la adición de tratados complementarios, pero el propio tratado traza los contornos de un nuevo mundo libre de armas nucleares.

Los estadistas estadounidenses habían traspasado la frontera entre la disuasión y la abolición gracias a un discurso de Max Kampelman, antiguo negociador de Reagan en materia de armamentos, cuya intervención titulada «The Power of “The Ought”» («El poder del “deber moral”») marcó su paso, tras largas vacilaciones, de custodios de la disuasión a promotores de la abolición[13]. En cuanto a la Iglesia, el cambio fundamental tuvo lugar en 1965, con el Concilio Vaticano II. La Constitución pastoral Gaudium et spes (GS) condenó la guerra total, las armas de destrucción masiva y la carrera de armamentos nucleares como «una de las plagas más graves de la humanidad»[14].

Dos décadas más tarde, con la Centesimus annus, Juan Pablo II elogió a los manifestantes no violentos de 1989 por haber sabido discernir, a través de su unión con los sufrimientos de Cristo, «el sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y la violencia que, creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava» (una crítica indirecta de la guerra como instrumento de paz justa)[15].

Los acontecimientos de los últimos veinte años –en particular, las ocasiones de desarme perdidas tras la caída del comunismo en 1989– hacen comprender los peligros que se esconden en conceder espacio a la disuasión nuclear. Por ello, teniendo en cuenta la agravada situación geoestratégica, conviene acoger de nuevo, con renovada convicción, la invitación del Concilio a acercarnos al tema de la guerra nuclear y de la disuasión «con una mentalidad completamente nueva»[16].

En primer lugar, a cualquier nivel, los católicos deben hacer plenamente suya la condena de la guerra total pronunciada por el Vaticano II y comprender que esta vale en particular, aunque no exclusivamente, para la guerra nuclear.

En segundo lugar, los católicos, el gran público —es decir, los hombres y mujeres de buena voluntad— y, en particular, los estudiosos de la guerra justa deberían acercarse con sospecha crítica a las distinciones que intentan encontrar escapatorias a la prohibición de la guerra total.

En tercer lugar, se requiere por parte de todos una honesta memoria histórica de la insuficiencia de los esfuerzos anteriores para limitar el desarrollo de las armas nucleares mediante restricciones éticas precisas y específicas.

En cuarto lugar, la consecuencia de esa nueva mentalidad implica que se apunte al Nuclear Zero como a un desarrollo factible y, como hicieron el exsecretario Shultz y la Nuclear Security Initiative, que se busquen medidas adecuadas para poner a los Estados dotados de armas nucleares en el camino hacia el Nuclear Zero[17].

En quinto lugar, todas las personas con conciencia deberían vigilar de qué maneras la casuística contemporánea sobre la «guerra justa» podría contribuir al tránsito hacia la abolición.

Por último, no deberíamos perder nunca de vista el objetivo, que es la eliminación de las armas nucleares. Con tal fin, deberíamos mantenernos vigilantes, más que adormecernos en una aceptación acrítica de cualquier condición que no sea la abolición completa como resultado estable.

En resumen, ha llegado el momento —como sostenía Bill Spohn— de aprender a vivir sin armas nucleares, de abandonar el mito de la disuasión nuclear y de evaluar la seguridad internacional de modos nuevos y coherentes con el mensaje de la Iglesia sobre una paz positiva.

- El texto completo fue publicado por Aggiornamenti Sociali, con el título «La sfida della pace: la promessa di Dio e la nostra risposta», en los números 7-8 y 9-10 de 1983. Sobre este tema, véase también D. Christiansen, «Il “no” della Chiesa alle armi nucleari. Implicazioni morali e pastorali», en Civ. Catt. 2018 I 544-557; Id., «È tempo di abolizione delle armi nucleari», ibíd. 2019 IV 156-162. ↑

- Sobre la desigualdad inducida por las armas nucleares en el sistema mundial, cf. Nuclear Disarmament: Time for Abolition, la contribución de la Santa Sede a la Conferencia de Viena de 2014 sobre el impacto humanitario de las armas nucleares (www.fciv.org/downloads/Holy%20See%20Contribution-Vienna-8-DEC-2014.pdf). ↑

- Francisco, Discurso en el Encuentro por la paz, Hiroshima, 24 de noviembre de 2019. ↑

- D. Mamberti, Intervento all’Incontro di alto livello dell’ Assemblea generale delle Nazioni Unite sul disarmo nucleare, 26 de septiembre de 2013 (www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2013/documents/rc-seg-st-20130926_mamberti-nuclear-disarmament_it.html). ↑

- Ibid. ↑

- International Physicians for the Prevention of Nuclear War, «Nuclear Famine: Two Billion at Risk» (www.ippnw.org/nuclear-famine.html). ↑

- Tratado de no proliferación nuclear, 1 de julio de 1968 (www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/oficinadelasnacionesunidas/es/ Representacion/Documents/TratadoNoProliferacionArmasNucleares1968.pdf) ↑

- Cf. G. Sale, «L’uccisione del generale Soleimani e lo scontro tra Usa e Iran», en Civ. Catt. 2020 I 249-262. ↑

- P. Taubman, The Partnership: Five Cold Warriors and Their Quest to Ban the Bomb, New York, HarperCollins, 2012. ↑

- Cf. Nuclear Threat Initiative, «Nuclear Security Project: Working Toward a World without Nuclear Weapons» (www.nti.org/about/projects/nuclear-security-project). ↑

- Sobre la preocupación de la Iglesia por el costo de las armas nucleares en detrimento de los pobres, cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Gaudium et spes, n. 81; Juan Pablo II, s., Discurso en las Naciones Unidas, 7 de junio de 1982; Francisco, Discurso a los participantes del Congreso «Perspectivas para un mundo libre de armas nucleares y para un desarmo integral», 10 de noviembre de 2017. ↑

- Sobre la inestabilidad en una región crítica, cf. M. Krepon et Al., Deterrence Instability and Nuclear Weapons in South Asia, Washington, Stimson, 2015. ↑

- Sobre el consenso de Shultz en el discurso de Kampelman, cf. su «The Power of the Ought», en Hoover Digest, 9 de octubre de 2009 (www.hoover.org/research/power-ought). ↑

- Cf. GS 80-81. ↑

- Juan Pablo II, s., Centesimus annus. En el centenario de la «Rerum novarum», n. 25. ↑

- GS 80. ↑

- Sobre los pasos que se pueden dar hacia el objetivo de la abolición, Cf. S. D. Drell – J. E. Goodby, The Gravest Danger: Nuclear Weapons, Washington, Hoover, 2003; S. Lodgaard (ed.), Stable Nuclear Zero: The Vision and Its Implications for Disarmament Policy, New York, Routledge, 2017, 53-130. ↑

Copyright © La Civiltà Cattolica 2025

Reproducción reservada