El bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte, del que tanto se ha hablado durante el año explorando diversos ámbitos de su actividad política y de su vida privada[1], nos motiva a tratar uno de los aspectos menos conocidos y estudiados de la estrategia napoleónica, sobre todo por parte de los historiadores laicos. Hablamos de su política religiosa, y, en especial, de su «estrategia del Concordato» – que aparentemente pertenecía, el menos en el plano de la experiencia histórica, a la sociedad del antiguo régimen – adoptada frente a la Iglesia Católica, «legalmente» suprimida en Francia en ese tiempo. Antes de tratar esta delicada e intrincada materia, nos preguntaremos sobre la relación de Napoleón – nacido y crecido en Córcega en la fe Católica – con el cristianismo.

Napoleón y su política en materia religiosa

Los estudiosos tienen distintas opiniones acerca de la relación que Napoleón tenía con la religión en general, y en especial con el catolicismo, a veces dictadas por ideas preconcebidas ligados a su propia formación cultural. La mayor parte de estos piensa que Napoleón instrumentalizaba la religión con fines puramente políticos[2]. En su opinión, no se trataba de un cristiano en el sentido profundo del término: a lo sumo era un deísta, cercano en términos religiosos a Robespierre y Rousseau. En todo caso, consideraba la religión como algo útil y necesario bajo el aspecto social y político. «Yo no veo en la religión – afirmó una vez – el misterio de la encarnación, sino solo el misterio del orden social»; y en otra ocasión: «La sociedad no puede existir sin las desigualdades de la fortuna, y estas sin la religión»[3].

De acuerdo con la mayoría de sus biógrafos, para Napoleón la religión era simplemente una herramienta indispensable para construir una sociedad ordenada y respetuosa del orden vigente. La utilizó, en definitiva, como instrumentum regni, como lo habían hecho por lo demás la mayor parte de los monarcas absolutos que lo antecedieron, y buscó a toda costa explotar su influencia sobre el pueblo para dominarlo. A quienes lo acusaban de ceder y de ser demasiado blando con los católicos les respondía: «Me creen un papista, y no lo soy en absoluto: en Egipto era mahometano, aquí seré católico por el bien del pueblo. No creo en las religiones, creo en la idea de Dios»[4].

Hay que recordar, además, que tras los acontecimientos revolucionarios de 1789, Napoleón no fue el primero que quiso resolver la «cuestión religiosa» en Francia mediante un acuerdo directo con la Santa Sede: el Directorio, antes que él, lo había intentado sin éxito, llegando incluso a presentarle al Papa un texto de acuerdo[5]. El proyecto que el «Consejo de los quinientos» había propuesto en 1796 a Pío VI, para pacificar la nación y fortalecer el Estado, fracasó esencialmente por dos motivos: por una parte, debido a las altas exigencias del gobierno francés, entre las que se contaban el retiro de la condena pontificia contra la Iglesia constitucional y contra la Revolución; y por otra parte, por las vacilaciones de Roma, que temía suscribir un acuerdo con un ejecutivo formado por hombres que no profesaban ni el catolicismo ni el cristianismo, y que creían solo en la religión cívica de la patria.

En cambio, una vez que se apoderó del Estado, el primer Cónsul Bonaparte, de espíritu libre y desprejuiciado, no impuso la revocación de las actas pontificias como condición para la conclusión del Concordato. No tenía ningún interés por mantener viva la Iglesia constitucional, pues consideraba que no ejercía influencia alguna sobre los fieles. Quería un clero unido y concordante, que le fuera fiel y agradecido en todo, y este solo podía ocurrir con uno instituido y bendecido por el Papa, aun a costa de contradecir los principios del galicanismo que habían inspirado a la Iglesia patriota y revolucionaria. Tal como afirma Franco Cardini, Napoleón comprendió que era importante explotar el retorno del pueblo a la fe católica, «que resurge apenas afloja el control represivo, porque sabía que la Iglesia es depositaria de un tesoro espiritual útil para la legitimación del poder»[6].

Además, mientras que el Directorio ofrecía la posibilidad de restablecer la religión católica en un régimen de libertad y tolerancia para todos los cultos, fiel al principio predicado por la Revolución – el del simultaneum en las iglesias, en el sentido de que éstas debían servir para todas las religiones reconocidas por el Estado –, Napoleón, por su parte, reconocía la preeminencia de la religión católica en la «nación» francesa y en los territorios que ocupaba (la Italia cisalpina). Esto habría conducido a la marginación y exclusión del resto de los cultos: tanto del culto teofilantrópico – practicado por la nueva burguesía censitaria –, al que se privó del uso de las iglesias, como del denominado «decadario».

Inscríbete a la newsletter

La Iglesia Constitucional, creada en 1790 tras la Revolución, fue disuelta el 16 de agosto de 1801, y el obispo Henri Grégoire, su jefe espiritual, fue marginado. Napoleón, como sostiene François-Victor-Alphonse Aulard, «quería que la gran mayoría de los franceses formasen parte de un grupo religioso, de organización monárquica, que obedeciera a un líder»[7]. El objetivo se habría cumplido – continúa el historiador francés –, pero no a favor de Napoleón. El «líder obedecido» terminaría siendo el Pontífice, más de lo que había sucedido en toda la historia francesa.

Napoleón y el Concordato de 1801

El Concordato estipulado por el Primer Cónsul y el papa Pío VII[8] tuvo el gran mérito de restaurar en Francia el culto católico, después de alrededor de una década de cruentas persecuciones contra el clero y de explícitos intentos, por parte de los gobiernos revolucionarios, de «descristianizar» la sociedad[9]. Puso término al cisma de la Iglesia Constitucional, que había enfrentado dolorosamente entre sí a los fieles católicos, y que había sido la causa de las disensiones entre la «Revolución» y la jerarquía católica.

Las negociaciones del Concordato, largas y desgastantes, duraron en total 13 meses. Comenzaron en París en el año 1800 y pasaron por tres etapas[10]. Durante la primera, monseñor Giuseppe Maria Spina y el padre Carlo Francesco Caselli, enviados del Papa, empezaron a preparar un borrador con el delegado de Napoleón, el sacerdote vandeano Jean-Baptiste Bernier. Desde el inicio se dieron cuenta de que las negociaciones no serían fáciles: se redactaron varios proyectos, que fueron rechazados uno tras otro. El límite de los poderes de mons. Spina daba lugar a sospechas e irritación en el ambiente que rodeaba al Primer Cónsul. Después de la navidad de 1800, Napoleón quería que mons. Spina firmara el cuarto proyecto, y se enfureció al enterarse de que el enviado papal carecía de los poderes necesarios para hacerlo. El proyecto fue enviado a Roma para que el Papa lo revisara. El tiempo pasaba, y no se supo nada del acuerdo.

La segunda etapa comenzó después del acuerdo de paz entre Francia y Austria alcanzado en Lunéville el 9 de febrero de 1801 – que contribuyó a acrecentar el poder del general corso en Italia –, con la presentación a Roma de un quinto proyecto, esta vez redactado por Bonaparte. Sin embargo, los cardenales aconsejaron al Papa que no lo aceptara. Pío VII, que entretanto se había convencido de la buena fe de Napoleón para concluir el acuerdo, redactó él mismo un sexto proyecto y lo envió a París. En este, el Papa aceptaba la renuncia de los antiguos obispos, la venta de los bienes nacionales y un juramente de fidelidad al gobierno, pero insistía en que la religión católica fuera declarada «religión dominante».

En París, muchos trabajaban en contra del proyecto del Papa, sobre todo el ministro Charles-Maurice Talleyrand. Entonces, Napoleón, temiendo que Pío VII quisiera solo ganar tiempo, ordenó el 19 de mayo al representante francés en Roma, François Cacoult, que presentara al Papa una invitación en forma de ultimátum para que firmara el nuevo proyecto en el plazo de cinco meses; si ello no ocurría, el representante francés abandonaría definitivamente la ciudad. Este fue el momento más difícil de la historia de la negociación. El Papa, por su parte, insistía en su proyecto, y parecía que hubieran alcanzado el punto de ruptura. Pío VII intentó, in extremis, una última maniobra, y decidió enviar a París a su secretario de Estado, el cardenal Ercole Consalvi, con todos los poderes necesarios para concluir el acuerdo.

La tercera y última etapa de las negociaciones se desarrolló enteramente en París, entre Napoleón y el cardenal Consalvi. Este hizo lo posible para llegar a un entendimiento que pudiera ser aceptado por Roma. En poco tiempo logró lo que quería: el Concordato fue firmado la medianoche del 15 de julio de 1801, en el Hotel Marbeuf, por Consalvi, Spina, Caselli, como representantes pontificios, y José Bonaparte y Bernier ed Emmanuel Cretet, como representantes de Napoleón.

El texto, relativamente breve (17 artículos), contiene un preámbulo en el que se reconoce la religión católica como «la religión de la gran mayoría de los franceses». La Curia, sin embargo, había luchado hasta el final para que el catolicismo fuera declarado «religión dominante» frente al resto de los cultos. Napoleón, en cambio, consideraba que este principio iba en detrimento de los derechos de la persona y del ciudadano contemplados en la Constitución, y en cualquier caso contrario al principio fundamental de libertad de conciencia y de culto. De hecho, era uno de los principios de la Revolución de 1789, y sus colaboradores nunca hubieran permitido que fuera violado[11].

Desde varios aspectos, este acuerdo puede ser considerado como el primer Concordato «moderno» de la historia, no obstante sus intrínsecas contradicciones, sobre todo en materia de libertad religiosa. En efecto, si por un lado admitía el principio de la libertad de culto al interior de un Estado, en una perspectiva de pluralismo religioso y, por tanto, de respeto a la libertad de conciencia, por otro, restablecía el viejo y probado modelo de «tradición regalista», que confería al Estado un derecho de injerencia en la vida de la Iglesia – sobre todo en lo relativo al nombramiento de los obispos – y que al mismo tiempo sometía el ejercicio de la libertad religiosa a la «policía del culto». En otras palabras, a pesar de la declaración de principios, el Concordato estaba bastante lejos de incorporar el concepto «iluminista» de separación entre «esfera secular» y «esfera religiosa».

En este sentido, tanto la Revolución de 1789 como la deriva autoritaria del golpe de Estado del 18 brumario de 1799, no modificaban sustancialmente, respecto a la sociedad del ancien régime, las relaciones entre Estado e Iglesia, y entre religión y sociedad. De hecho, la Constitución civil del clero de 1790 reafirmaba claramente la posibilidad del poder laico de administrar, organizar, disciplinar y reformar la vida interna de la Iglesia: poder que había sido anteriormente ejercitado por el monarca, de acuerdo con los principios galicanos. Nada más alejado de la idea moderna de «laicismo», que tiende, por el contrario, a distinguir la esfera «religiosa» de la propiamente «profana». Esta última actúa en el interés de todos los ciudadanos, independientemente de la fe elegida, y regula las relaciones con la «esfera religiosa» según el principio de libertad de conciencia: principio acogido en el siglo pasado por el Concilio Vaticano II y puesto en marcha por los acuerdos que la Santa Sede suscribió con diversos estados después del Concilio.

En definitiva, el restablecimiento del culto católico en Francia a través del Concordato y los «artículos orgánicos» tuvo lugar esencialmente según el viejo modelo «regalista-galicano», reinterpretado, sin embargo, de manera más rigurosa y puntual. Napoleón pretendía, de hecho, incluir la organización eclesiástica al interior de su vasto sistema administrativo. Al igual que cualquier otro ámbito de la vida pública, la dimensión religiosa debía regularse atentamente y ser controlada de manera escrupulosa de acuerdo con lo que dictaban los «artículos orgánicos».

Este modelo será dominante en Europa durante todo el siglo XIX, e incluso después. El Concordato francés representará para muchos estados un punto de referencia seguro, y fijará las reglas del denominado «catolicismo administrativo»[12], o de la política de los cultos. En Francia, por ejemplo, se creó especialmente un órgano público para la dirección de los cultos: un órgano inicialmente autónomo, que luego dependería a veces del Ministerio de Justicia, otras del Ministerio de Educación Pública. Esto llevó a limitar fuertemente la libertad de la Iglesia y a «poner bajo custodia» su jerarquía, considerada por los gobiernos liberales como una temible adversaria que debía controlarse, haciéndola depender, al menos económicamente, del dinero público. Es la época en la que el «ministro del culto» era considerado por la administración del Estado como un «empleado público» para todos los efectos, cuya actividad debía corresponder a un interés de «utilidad pública» y cuya función estaba rigurosamente regulada por la ley[13]. Este estado de las cosas se mantuvo vigente en Francia hasta la ley de separación de 1905[14].

Como habíamos mencionado, el Concordato de 1801 favoreció, no obstante, también los intereses de la Iglesia. A la larga, fue más útil para el papado que para el Estado moderno. De hecho, este reconocía al Pontífice una autoridad jurisdiccional sobre la Iglesia galicana que antes no tenía. Esto contribuyó a cohesionar el mundo católico francés – es decir, la más grande y numerosa «nación católica» – y, más en general, a reafirmar el poder de gobierno del Romano Pontífice sobre la Iglesia universal.

También hay que destacar que con este acuerdo el Papa conservó la unidad de la Iglesia, y no solamente en Francia, salvándola de cismas y de particularismos de todo tipo. El mérito es de Pío VII y de su secretario de Estado, el cardenal Consalvi[15]. Pío VII no solo fue un santo Pontífice, sino también un hombre visionario y políticamente prudente[16]. Supo guiar a la Iglesia de una época histórica a otra, en uno de los momentos más difíciles de su historia en los últimos siglos.

La difícil aplicación del Concordato

A nivel nacional, la aplicación del Concordato fue obra de tres personajes: el cardenal Giovanni Battista Caprara, enviado por el Papa, se mostró demasiado débil ante las exigencias de la contraparte; el ministro del culto Jean-Étienne-Marie Portalis; y el abad Bernier, quien utilizó sus cargos tanto para apoyar la causa papal, como para defender la del gobierno.

El primer problema que enfrentaron fue la adaptación de las diócesis a las circunscripciones civiles. La solución más fácil habría sido designar un obispo por cada departamento. Esta fue rechazada tanto por Napoleón, que la consideraba demasiado onerosa, como por el Papa, que no quería dar la impresión de mostrarse débil frente al Primer Cónsul. Al final, se constituyeron 10 arzobispados y 60 obispados. La Bula papal del 13 de diciembre de 1801 y el decreto ejecutivo del cardenal Caprara del 9 de abril de 1802, consagraron canónicamente la nueva organización[17].

Pero antes de dotar a las nuevas sedes era necesario obtener la dimisión de los viejos titulares. Los 59 obispos constitucionales adhirieron sin protestar a la decisión del gobierno. Inmediatamente después, enviaron al Papa una carta en la que declaraban adherir al Concordato. En cuanto a los 92 obispos del Antiguo Régimen que habían sobrevivido, estos concedieron su renuncia con más dificultad, y un grupo de oposición se organizó en Inglaterra en torno a monseñor George Dillon.

APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES

El nombramiento de los nuevos obispos fue un problema importante. Bonaparte quería aplicar, tal como lo había hecho con la administración pública, el «principio de la amalgama»: algunos obispos debían ser antiguos constitucionales, otros del antiguo régimen y algunos de una nómina nueva. La Santa Sede habría querido que los obispos constitucionales se retractaran explícitamente, pero la mayor parte de los candidatos propuestos por el gobierno se negaron a considerarse culpables de un cisma, y el cardenal Caprara, hábilmente maniobrado por Bernier, debió finalmente resignarse a un compromiso que fue considerado insuficiente por la Curia romana[18].

Napoleón, celebrado como «el nuevo Ciro» o como «el segundo Constantino»[19], ya no solo contaría con la colaboración de los prefectos departamentales para administrar el Estado, sino también con los obispos, que debido a ello fueron llamados despectivamente «prefectos púrpura». Estos, en 1806, aceptaron sin demasiados problemas el nuevo catecismo imperial, condenado por Roma, que insistía en la obediencia al emperador en términos bastante enfáticos y establecía una fiesta en honor a San Napoleón[20].

La lucha entre Napoleón y Pío VII

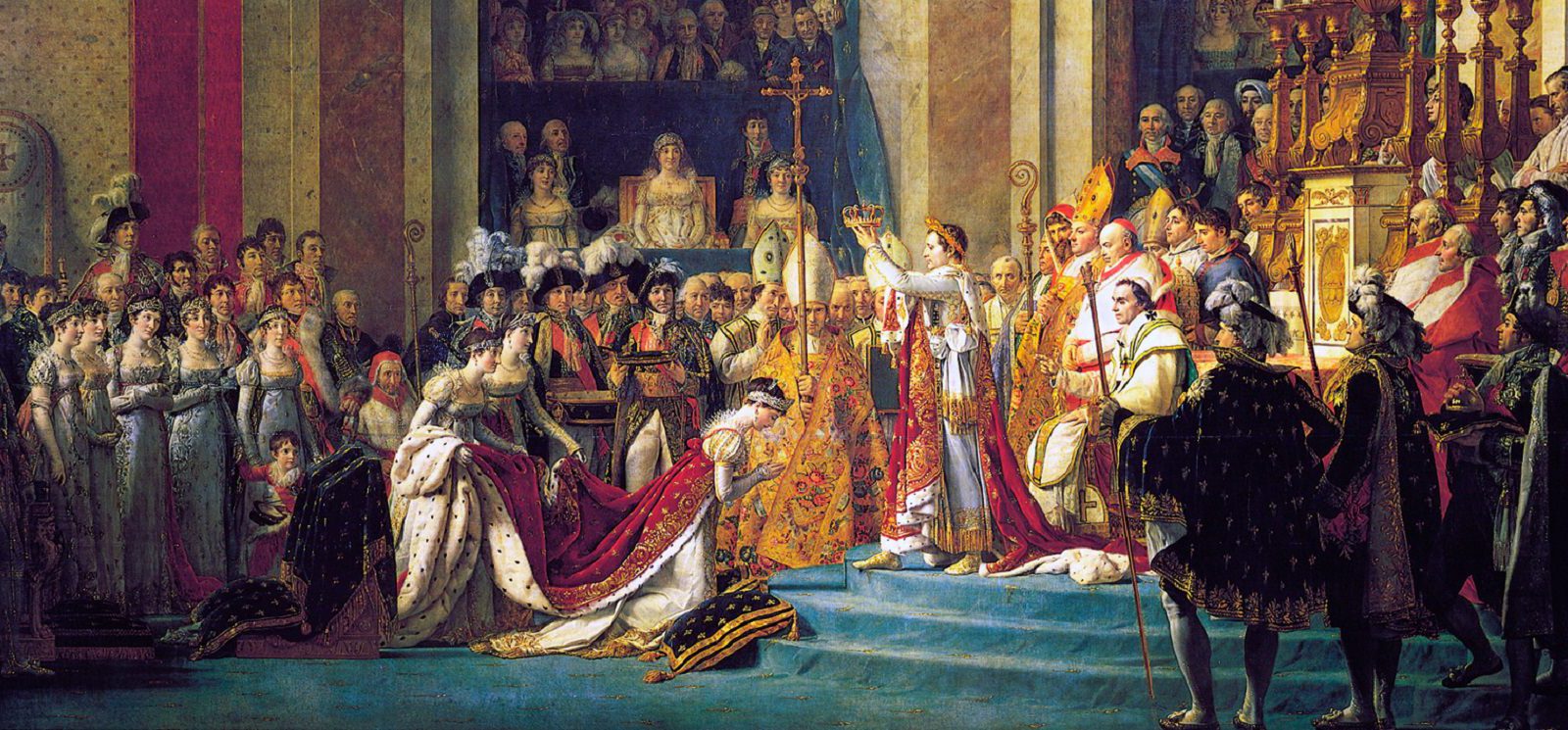

Un momento decisivo en la relación entre Bonaparte y Pío VII tuvo lugar cuando el Papa se dirigió a París para coronar a Napoleón como nuevo emperador de los franceses. El acontecimiento parecía sellar definitivamente el nuevo acuerdo entre las dos autoridades. La solemne ceremonia – inmortalizada en el célebre cuadro de Jacques-Louis David[21] – se desarrolló en la catedral de Notre Dame, en París, la mañana del 2 de diciembre de 1804[22]. Sin embargo, en esa ocasión Napoleón no permitió que el Pontífice, tras haberlo bendecido – pero no ungido –, le calzase la corona imperial, pues – afirmó – la corona la había conquistado él mismo con la espada y con ingenio[23].

En realidad, Pío VII no se había dirigido a la capital francesa de manera desinteresada, sino para solicitar al Emperador la revocación de los «artículos orgánicos» y del infame «decreto Melzi», añadido unilateralmente al Concordato italiano. El Papa consiguió poco o nada de tales asuntos, pero desde un punto de vista religioso la visita a Francia tuvo resultados positivos. En efecto, Pío VII obtiene en París la sumisión de los ex obispos constitucionales. Además, fue acogido calurosamente en todas partes, al punto de que algunos historiadores sitúan en este viaje el inicio de la denominada «devoción a la persona del Pontífice romano». Napoleón, por su parte, hizo todo lo que pudo para «humillar» de varias maneras al Papa durante su estadía en París[24].

¿Cuáles fueron las causas que rompieron el frágil y temporal idilio entre el Emperador de los franceses y el Pontífice Romano? La reactivación de la guerra en Europa, impulsada por el Emperador, y el llamado «bloqueo continental» de noviembre de 1806, que establecía la prohibición para las naves de bandera inglesa de recalar en cualquier puerto de los países sujetos al dominio francés. De esta forma, Napoleón pretendía golpear la economía inglesa y, al mismo tiempo, dejar fuera de combate a su potente marina, sobre todo en el Mediterráneo.

El Emperador quería que Pío VII se inclinase abiertamente de su parte, como hacían sus obispos en Francia, prohibiendo a los barcos ingleses atracar en los puertos del Estado Pontificio. Sin embargo, ello implicaría transgredir la política de neutralidad que adoptaba la Santa Sede en caso de guerra entre príncipes cristianos. Para el Papa era imposible apoyar la política de Napoleón, especialmente teniendo en cuenta que en el otro bando estaba Austria, la potencia católica más importante y fiel a la Santa Sede.

El Emperador, creyendo que la resistencia del Papa era inspirada por el cardenal Consalvi, le pidió que se alejara, pero su renuncia – ocurrida el 17 de junio de 1806 – solo tuvo como resultado el aumento de la influencia del grupo intransigente sobre el Papa. Además, en 1807, Napoleón le pidió a Pío VII que formara parte de una alianza de príncipes italianos contra la herética Inglaterra, y que designara un determinado número de cardenales franceses para que estos llegaran a ser un tercio del Sagrado Colegio[25].

Como consecuencia de la negativa del Papa, Napoleón ordenó al general Sextius Alexandre Miollis que ocupara Roma (2 de febrero de 1808), dejando al Papa, no obstante, una soberanía aparente y esperando que, bajo esta amenaza, se decidiera a ceder[26]. Pero Pío VII no cedió a las presiones. Por el contrario, cuando el Emperador exigió que los enemigos de Francia abandonaran Roma, el Papa respondió llamando a Caprara, su delegado en París (amigo de los franceses), y rechazó la institución canónica de los nuevos obispos.

Napoleón no reaccionó de inmediato, pero tras su victoria decisiva sobre Austria, pasó al ataque. El 17 de mayo de 1809 ordenó que lo que quedaba del Estado de la Iglesia se uniera al Imperio, y que se despojara al Papa de su poder temporal. El 10 de junio del mismo año, la bandera francesa fue izada en Castel Sant’Angelo en el mismo lugar en el que antes flameaba la bandera papal. Pío VII replicó excomulgando a todos los que habían ocupado el «patrimonio de San Pedro», pero no al Emperador (bula Quum memoranda).

Por temor a que el pueblo romano organizara una revuelta contra los ocupantes para defender al Pontífice, los generales, yendo más allá de las órdenes recibidas de París, decidieron sacar al Papa de Roma. Junto al Secretario de Estado, el cardenal Bartolomeo Pacca, se le hizo subir a una carroza que se dirigió apresuradamente al norte. Tras un arduo viaje que duró un mes, el Papa fijó su residencia en Savona, donde permaneció hasta 1812, privado de sus consejeros y colaboradores. Entretanto, los dicasterios romanos, los cardenales y los generales de varias órdenes religiosas, así como el archivo vaticano, fueron trasladados a París. Napoleón, de hecho, anhelaba desde hacía tiempo instalar la Curia pontificia y la sede misma del papado en la capital del Imperio, y así administrar personalmente los asuntos de carácter religioso. En una ocasión dijo a un general: «No desespero. Tarde o temprano, de una u otra manera, someteremos la voluntad de este Papa. Y entonces, ¡qué influencia! ¡Qué prestigio para nosotros en todo el mundo!»[27]. Pero Pío VII, a pesar de las amenazas, rehusó conceder la institución canónica a los nuevos obispos franceses[28].

Para no perder el apoyo de la Iglesia en Francia, Napoleón interpretó su conflicto con el Papa como un desacuerdo sobre cuestiones de carácter temporal y no religioso. Para el clero francés la explicación parecía convincente. La tesis de Napoleón se basaba en la clara distinción entre poder espiritual y poder temporal. Por su parte, el Papa postulaba que la integridad territorial de la soberanía pontificia era la garantía de su libertad espiritual, y la neutralidad política el sello de su universalidad.

En el plano político-estratégico, la península italiana era para el Emperador de vital importancia, no solo para sus grandiosos planes en el Mediterráneo, sino también por un tema de seguridad militar en la guerra contra la «tercera coalición», constituida por Inglaterra, el Imperio Ruso, el Austríaco y otros reinos más pequeños. No podía correr el riesgo de dejar un flanco descubierto al ejército austríaco en la llanura veneciana, o a desembarques de naves inglesas a lo largo de las costas, o hacer de Roma un «nido de espías».

El verdadero problema que Napoleón tenía que resolver era el establecimiento canónico de los nuevos obispos en el territorio francés. Se preguntaba si debía dejar vacantes las sedes o asignarles pastores sin jurisdicción canónica. Pero esto habría provocado un nuevo cisma al interior de la Iglesia, recientemente pacificada. Tras el fracaso de numerosas tentativas con el Papa, Napoleón tuvo que seguir, a su pesar, el consejo de un comité de teólogos galicanos, que le pedían volver al uso antiguo de las instituciones canónicas de los obispos por parte del metropolitano. Esto iba, sin embargo, en contra del Concordato estipulado con la Santa Sede en 1801.

Para debatir este problema Napoleón convocó a un Concilio Nacional, que se inauguró en París el 17 de junio de 1811 y en el que participaron 140 obispos franceses, italianos y alemanes[29]. Pero, incluso juzgando excesivamente dura la postura del Papa, la mayor parte de los obispos declaró que el Concilio no podía emitir un decreto sin la aprobación del Pontífice. Además, siguiendo el consejo del cardenal Fesch, el Consejo juró obediencia al Papa. Esto enfureció a Napoleón, quien ordenó que la audiencia fuera inmediatamente disuelta, y algunos de sus jefes fueron arrestados.

Napoleón intentó entonces tomar el asunto en sus manos, tal como lo había hecho con el Concordato, y decidió tratar directamente con el Papa, haciéndolo trasladar al palacio de Fontainebleau. El 25 de enero de 1913, luego de varios días de discusiones muy tensas con el Emperador, Pío VII, agotado, aceptó firmar el proyecto de convenciones que en lo esencial satisfacía al Emperador. Este acuerdo contenía la llamada «cláusula de los seis meses», que estipulaba que, si el Papa no confería la institución canónica a un obispo en el marco de ese plazo, este podía recibirla de manera válida de parte de su metropolitano.

El texto, que debía permanecer en secreto y servir de base para un acuerdo definitivo, fue publicado rápidamente por Napoleón en calidad de nuevo Concordato. Pero el 28 de enero de 1813, el Papa «había decidido retractarse de su anterior acto de debilidad»[30], lo que hizo mediante una larga carta dirigida a Napoleón. El Emperador, sin embargo, fingió ignorarla y ordenó celebrar un Te Deum por la nueva reconciliación entre Estado e Iglesia[31].

La Santa Sede no reconoció este nuevo Concordato, que de hecho nunca entró en vigor. Paradójicamente, entre las numerosas grandes obras y reformas llevadas a cabo por Napoleón, el Concordato de 1801 – junto al código civil y al centralismo burocrático administrativo – fue una de las pocas que sobrevivió a su caída. De hecho, el futuro de la Iglesia en Francia continuó siendo regido – hasta la ley de separación de 1905 – por ese acuerdo que el Primer Cónsul, convertido después en Emperador, había intensamente anhelado.

- Cfr A. Necci, Nel cuore dell’Impero. Napoleone e le sue donne tra sentimento e potere, Venezia, Marsilio, 2021; Th. Lentz, Pour Napoléon, Paris, Perrin, 2021. Sobre este tema, cfr J. Tulard, La vita quotidiana in Francia ai tempi di Napoleone, Milano, Rizzoli, 1984; Th. Lentz, Napoléon. Dictionnaire historique, Paris, Perrin, 2020; E. Ludwig, Napoleone. Vita di un generale che volle conquistare il mondo, Milano, Rizzoli, 2017. Véase también G. Sale, «Bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte», en Civ. Catt. 2021 II 130-144. ↑

- Cfr J. Cabanis, Le Sacre de Napoléon, Paris, Gallimard, 1970, 160; V. Criscuolo, Napoleone, Bologna, il Mulino, 1997, 46; G. Lefebvre, Napoleone, Roma – Bari, Laterza, 1999, 138. ↑

- J. Cabanis, Le Sacre de Napoléon, cit., 162. ↑

- Ibid, 163. ↑

- Sobre este tema, cfr M. Gabriele, Per una storia del Concordato del 1801 tra Napoleone e Pio VII, Milano, Giuffrè, 1958. ↑

- Citado en A. Carioti, «Processo a Napoleone. Assolto!», in Corriere della Sera, 18 de abril de 2021, 5. ↑

- F.-V.-A. Aulard, Paris sous le Consulat, Paris, Cerf, 1909, 89. ↑

- Cfr R. Anderson, Papa Pio VII (Barnaba Chiaramonti), Roma, Benedictina Editrice, 2000; G. Adilardi, Napoleone Bonaparte. Trono e Altare 1801, Firenze, Pontecorboli, 2019; A. A. Caiani, To kidnap a Pope. Napoleon and Pius VII, Yale, Yale University Press, 2021; M. Cortemanche, Napoléon et le sacré. Une vie spirituelle, une politique religieuse, Paris, Cerf, 2019. ↑

- Cfr M. Vovelle, La mentalità rivoluzionaria, Roma – Bari, Laterza, 1999. Sobre la necesidad de establecer un acuerdo con Roma, el Primer Cónsul dijo al general Antoine Thibaudeau: «Obispos pagados por Inglaterra guían actualmente el clero francés. Hay que destruir su influencia, y para eso necesitamos la autoridad del Papa» (G. Lefebvre, Napoleone, cit., 139). ↑

- Sobre las tres etapas de formación del Concordato, véase el importante artículo de J. Leflon, «La Chiesa e Napoleone (1800-1815)», en Storia della Chiesa, (ed) A. Fliche – V. Martin, vol. XX/1, l. II, Torino, SAIE, 1976, 237-380. Cfr también A. Latreille, Napoléon et le Saint-Siège (1801-1808). L’ ambassade du cardinal Fesch à Rome, Paris, Alcon, 1935; J. Cabanis, Le Sacre de Napoléon, cit., 86-102. ↑

- Napoleón no entendía la diferencia jurídica entre religión dominante y religión de Estado. Fue Talleyrand quien le abrió los ojos en esta importante distinción. Con el acuerdo, la Santa Sede ratificaba la nacionalización de los bienes del clero, después de haber intentado en vano recuperar los bienes que no habían sido vendidos todavía. Bonaparte abandonaba tácitamente la Iglesia Constitucional, mientras que el Papa aceptaba pedir la renuncia de los obispos del ancien régime que todavía estaban vivos, lo que dejaba el camino despejado para reconstruir un nuevo episcopado. Cfr G. Lefebvre, Napoleone, cit., 141. ↑

- R. Remond, Religion et societé en Europe. La sécularisation aux XIXe et XXe siècles, Paris, Seuil, 2001, 108-116. Sobre este tema, cfr G. Cholvy, Christianisme et société en France au XIXe siécle (1790-1914), Paris, Seuil, 2001. ↑

- Cfr C. Langlois, «Politique et religión» en Histoire de la France religieuse, J. Le goff – R. Rémond (ed), Paris, Seuil, 1991, 108-125; J.-O. Boudon, L’ episcopat français à l’époque concordataire. 1802-1905, Paris, Cerf, 1996. ↑

- Recordemos que el Concordato de 1801 está todavía vigente en las diócesis francesas de Estrasburgo y de Metz. De hecho, estos territorios, que eran alemanes, fueron anexados por Francia solo al final de la Primera Guerra Mundial. ↑

- Cfr R. Regoli, Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2006. ↑

- Cfr R. Anderson, Papa Pio VII (Barnaba Chiaramonti), cit., 126. ↑

- Cfr G. Sale, «Il Concordato tra Napoleone e Pio VII», en Civ. Catt. 2002 I 345. ↑

- Finalmente, las sedes episcopales fueron divididas de la siguiente manera: 16 fueron para los obispos del antiguo régimen; 12 para los obispos constitucionales; 32 se confiaron a nuevos obispos – en su mayoría ex vicarios generales –, algunos de ellos relativamente jóvenes, como el tío de Napoleón, monseñor Joseph Fesch, futuro cardenal. Entre los grandes excluidos estaba el obispo constitucional Henri Grégoire, demasiado comprometido con los asuntos de la Iglesia constitucional. A pesar de todo, los nombramientos fueron generalmente buenos, y algunos incluso valiosos: estos obispos se convirtieron en buenos pastores y excelentes administradores y garantes del orden público, siempre fieles a las leyes del Estado y de los gobernantes. Cfr ibid, 347. ↑

- Durante los últimos años, como muestran sus memorias, Napoleón llegó incluso a compararse con el mismo Jesucristo: para él Jesús era un colega. Y llegó a comprar la pasión de Jesús en el Gólgota con su «martirio» en la isla de Santa Elena. Cfr A. Carioti, «Processo a Napoleone. Assolto!», cit., 5. ↑

- Napoleón firmó otro Concordato con la Santa Sede el 16 de septiembre de 1803, para regular los asuntos religiosos en la llamada «República italiana» (que comprendía los territorios de la Italia septentrional, la ex República cisalpina). Ese Concordato sigue el modelo del francés de 1801, pero era más liberal al otorgar a la Iglesia un papel directivo al interior de la sociedad civil. A pesar de las protestas de los jacobinos italianos, se reconocía la religión católica como religión de Estado. Sin embargo, cuando se publicó, tal como había sucedido en Francia, el Concordato fue acompañado de algunos decretos del Ministro Francesco Melzi, que limitaban la libertad anteriormente reconocida. En algunos puntos, estas normas entraban incluso en contradicción con el texto del Concordato. El ministro estaba en contra de la estipulación de un Concordato entre la Santa Sede y el Reino napoleónico de Italia y «habría preferido volver al sistema giuseppino», de ascendencia habsburga. Cfr C. Capra, «Francesco Melzi D’Eril», en Dizionario biografico degli italiani, vol. 73, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 2009. ↑

- En el cuadro de David, Napoléon es el protagonista absoluto del acontecimiento histórico: ocupa la escena central, se acaba de poner la corona imperial y está a punto de coronar a su mujer, a quien había desposado en ceremonia religiosa la tarde anterior. El Papa, «está retratado exactamente en el papel que se le pedía; está sentado, da testimonio y, de hecho, aprueba» (L. Crippa, Napoleone e i suoi due Papi. La Chiesa alle prese con il primo anticristo della storia moderna, Cinisello Balsamo [Mi], San Paolo, 2021, 198). No debe creerse que el papel del Papa en el acontecimiento fue pasivo: Napoleón quería ser coronado el 9 de noviembre, fecha del golpe de Estado de Brumario, pero el Papa no aceptó la fecha; le propuso, a su vez, el día de Navidad, como se había hecho con Carlo Magno, pero al final se eligió el día 2 de diciembre (cfr ibid, 199). ↑

- El 18 de mayo de 1804 el senado francés aprobó la consulta senatorial que concedía a Napoleón el título de «Emperador de los franceses». Bonaparte quería, en la práctica, ser emperador no solo de un Estado, sino de un pueblo, el francés, pero para eso necesitaba de una confirmación-bendición sagrada de la Iglesia y del Papa. Ello debía realizarse con un rito solemne, que no tuviera lugar en Reims, como solía hacerse con los monarcas Capeto, sino en la capital del Nuevo Imperio, París. Cfr V. Criscuolo, Napoleone, cit., 54. ↑

- Cfr J. Bainville, Napoleone, Milano, Book Time, 2019, 213 s. ↑

- Napoleón se reunió con el Papa – que había dejado Roma el 2 de noviembre de 1804 acompañado de un centenar de personas y de seis cardenales – en el bosque de Fontainebleau, vestido de cazador y a caballo. En esa ocasión, no le rindió los homenajes previstos por el protocolo para un soberano católico. Después de un breve saludo, lo hizo sentar en su carruaje, pero a la izquierda. Así el Papa hizo su entrada en París: la gente debía ver quién mandaba en Francia. El día de la coronación, el viejo y enfermo Pío VII esperó a Napoleón en la catedral, en una fría mañana de invierno, por dos horas, mientras el cortejo imperial avanzaba lentamente por la capital. El Papa, sin embargo, había tenido su revancha el día anterior, obligando a Bonaparte a casarse con Josefina de Beauharnais según el rito católico, a lo que Napoleón accedió a regañadientes, y solo en presencia de los testigos. Cfr J. Cabanis, Le Sacre de Napoléon, cit., 169 s. ↑

- Cfr H. Aubert, «Pio VII e Napoleone», en Storia della Chiesa, a cura di H. Jedin, vol. VII/1, Milano, Jaca Book, 2011, 77. ↑

- Cfr H. Auréas, Un général de Napoléon, Miollis, Strasbourg, Le Belles Lettres, 1961, 151. ↑

- J. Cabanis, Le Sacre de Napoléon, cit., 86. ↑

- Cfr R. Aubert, «Pio VII e Napoleone», cit., 79. ↑

- Cfr ibid, 79. ↑

- Ibid, 80. ↑

- Cfr ibid. ↑